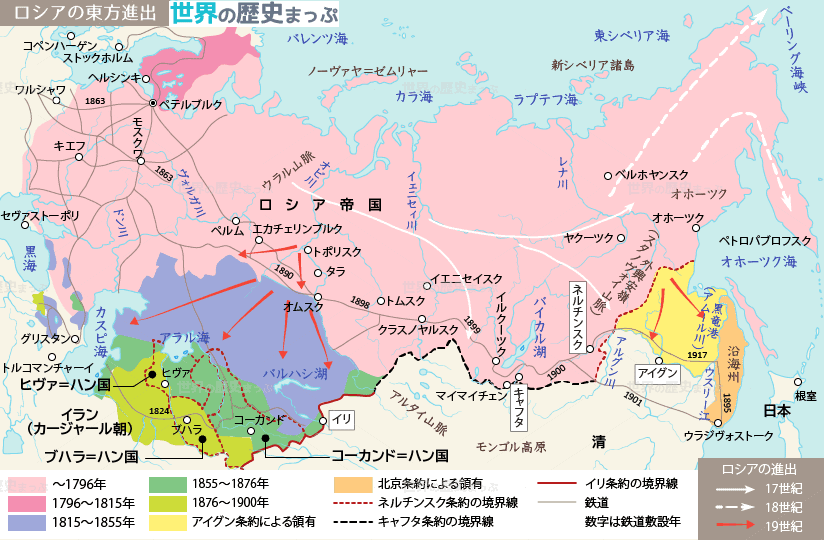

ロシアの東方進出

- 1689 ネルチンスク条約: ピョートル1世(露), 康熙帝(清)

- 1727 キャフタ条約 :ピョートル2世(露), 雍正帝(清)

- 1828 トルコマンチャーイ条約: ニコライ1世(露), ファトフ・アリー・シャー(カージャール朝)

- 1858 アイグン条約: ニコライ1世(露), 咸豊帝(清)

- 1860 露清北京条約: アレクサンドル2世(露), 咸豊帝(清)

- 1881 イリ条約 :アレクサンドル2世(露), 光緒帝(清)

ロシアの東方進出

ロシアの東方進出

| 1689 | ネルチンスク条約 | ピョートル1世(露) | 康熙帝(清) |

| 1727 | キャフタ条約 | ピョートル2世(露) | 雍正帝(清) |

| 1828 | トルコマンチャーイ条約 | ニコライ1世(露) | ファトフ・アリー・シャー(カージャール朝) |

| 1858 | アイグン条約 | ニコライ1世(露) | 咸豊帝(清) |

| 1860 | 露清北京条約 | アレクサンドル2世(露) | 咸豊帝(清) |

| 1881 | イリ条約 | アレクサンドル2世(露) | 光緒帝(清) |

16世紀後半、イヴァン4世時代のイェルマークによるシベリア探検( ロシアの台頭)以来、ロシアは毛皮などを求めてシベリアを東進し、バイカル湖畔のイルクーツク Irkutsk (1652)など拠点となる都市を建設しつつ、17世紀前半には太平洋岸に達した。ロシアはさらにシベリアから南下して、黒竜江(アムール川 Amur )方面への進出をはかったため、黒竜江以北からモンゴル高原にかけてを領土の北端とする清朝と衝突することとなった。このため両国は1689年ピョートル1世(大帝)と康熙帝のときにネルチンスク条約 Nerchinsk を結び、スタノヴォイ山脈(外興安嶺)からアルグン川を両国の国境線と定め、黒竜江流域は清の領土とすることを確認した。しかし、この条約では、モンゴル方面での両国の国境が定められておらず、また貿易問題についての解決も必要であったため、1727年、ピョートル2世と雍正帝のときにキャフタ条約を結び、アングン川よりアルタイ山脈にいたるモンゴル方面での国境線を取り決めるとともに、国境をはさむキャフタ(ロシア側)と買売城(清側)に交易場を設けて、両国間の貿易をおこなうことなどを定めた。

またピョートル1世は、デンマーク人ベーリング Bering (1681〜1741)に探検航海をおこなわせ、カムチャツカ半島 Kamchatka の探検のほか、アラスカおよびベーリング海峡の発見などの成果をあげた。1792年には、エカチェリーナ2世の使節ラクスマン Laksman (1766〜96以後)が北海道の根室に来航し、1804年にはレザノフ Rezanov (1764〜1807)が長崎に来航して日本との通商を求めるなど、極東での交易増大をはかった。このことは、鎖国中の江戸幕府に北辺問題をひきおこした。

ロシア皇帝ニコライ1世は、アヘン戦争でのイギリスの勝利に刺激され、1847年、ムラヴィヨフ Muraviyov (1809〜81)を初代東シベリア総督に任命し、積極的な東方進出政策をおこなわせた。ムラヴィヨフは極東への植民を推進し、清が太平天国やアロー戦争に苦しんでいるのに乗じて、1858年アイグン条約(璦琿 Aigun )を結び、ネルチンスク条約を修正して、アルグン川と黒竜江を新たな国境線と定め、同江以北の地を獲得したほか、ウスリー江 Ussuri 以東の沿海州を両国の共同管理とした。さらに1860年には、アロー戦争に際し、ロシア公使イグナチェフ Ignatyev (1832〜1908)が英・仏と清朝を仲介し、講和条約(北京条約)を成立させた見返りとして、露清北京条約が結ばれ、ロシアはウスリー江以東の沿海州を獲得した。ロシアは同地にウラジヴォストーク港 Vladivostok ❶ を建設し、極東・太平洋方面への進出の拠点とした。

またロシアは、清朝に対する新疆(東トルキスタン)=イスラーム教徒の反乱 ❷ (1864〜78)を機に、居留民保護を名目として、1871年にイリ地方を占領した。反乱は、欽差大臣 ❸ として清軍の指揮をとった左宗棠(1812〜85)の奮闘などにより鎮圧されたが、反乱終結後もロシアは同地方から撤兵しなかったため、露清間の紛争となった(イリ事件)。この紛争は結局、ロシアに対しても強い姿勢で臨んだ左宗棠の努力がみのり、1881年イリ条約が結ばれ、ロシアに新疆での通商権を認めるかわりに、イリ地方は清朝に返還された。この間ロシアは、中央アジア(西トルキスタン)方面でも積極的な進出を進め、1860年代から70年代にかけて、同地にあったウズベク族の3ハン国のうち、コーカンド=ハン国を滅ぼし(1876)、ブハラ=ハン国とヒヴァ=ハン国を保護国とした(1868, 73)。こうした中央アジアにおけるロシアの南下は、アフガニスタンに勢力を伸ばしていたイギリスとの間に緊張を生じたため、1895年、両国の協議により、ロシア領トルキスタンとアフガニスタン間の国境協定が結ばれた。またロシアは、イラン(カージャール朝)にも早くから圧迫を加え、カフカス地方の領土を奪ったほか、前述のように、1828年にはトルコマンチャーイ条約によってアルメニアを獲得し、イラン国内におけるロシア人の治外法権を認めさせている。

❶ ウラジヴォストーク港:ウラジヴォストークは、「東方の支配」を意味し、極東進出をめざすロシアの意気込みを示している。しかし、同港は冬季に結氷するため、ロシアは不凍港を求めてさらに南進を策し、これが日・英の警戒心をつのらせ、極東での国際緊張を高める一因となった。

❷ イスラーム教徒の反乱:反乱の中でもっとも有力な勢力となったヤクブ=ベク Ya’qub Beg (1820頃〜77)の政権は、一時新疆のほぼ全域を制圧するにいたった。

❸ 欽差大臣:非常時に皇帝によって任命される、一時的に大権をゆだねられた特命大臣。

ロシアとアラスカ

ベーリングの探検後、アラスカはロシアの植民地となり、毛皮の捕獲などがおこなわれていたが、19世紀半ばになると、ロシアはアラスカの維持経費を負担に感じるようになり、1867年、これをアメリカ合衆国に720万ドルで売却した。当時のアメリカの世論は、アラスカ買収を愚策と考え、マスコミは国務長官シュワードに「シュワードの冷蔵庫」「北極熊の動物園」と行った皮肉を浴びせて非難したという。