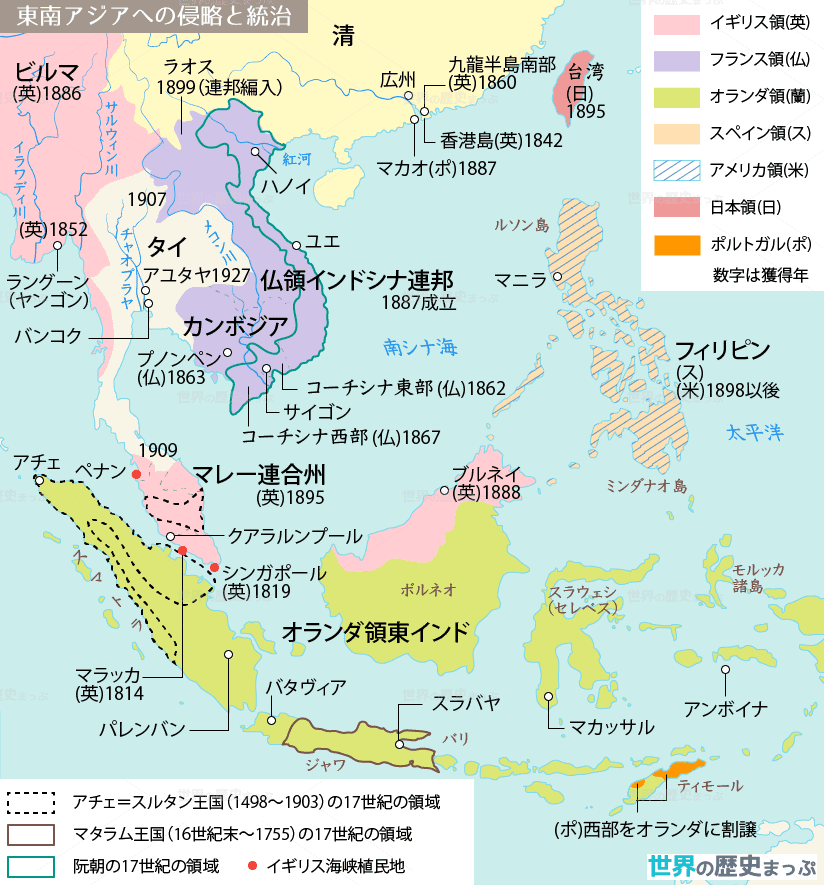

大陸部の植民地化

- ミャンマー(ビルマ):イギリス → インド帝国の1州に。

- ベトナム・カンボジア・ラオス:フランス → フランス領インドシナ連邦

- タイ(シャム):独立を維持

大陸部の植民地化

ミャンマー(ビルマ)のコンバウン朝(アラウンパヤー朝, 1752〜1885)は、アラカン・アッサム方面への進出を試みたが、同じくこの地に野心を抱くイギリスと交戦して敗れ(イギリス=ビルマ戦争)、これらの地を失った(1824〜26, 第1次ビルマ戦争 Anglo-Burmese War)。つづいてイギリスはミャンマー側の条約違反などを口実に戦端を開き、ミャンマー南部を併合した(1852〜53, 第2次ビルマ戦争)。ミャンマー側はフランスと結びこれに対抗しようとしたが、イギリス側は些細な問題を口実に王を捕らえて王朝を滅ぼし、ミャンマー北部を併合した(1885〜86, 第3次ビルマ戦争)。こうして全ミャンマーはカルカッタを首都とするインド帝国の1州とされた(1935年にインド帝国から分離される)。

イギリスとインド経営を争って敗れたフランスは、19世紀半ばのナポレオン3世の時代からインドシナの植民地化を進めた。これよりさき、阮福暎(嘉隆帝)の全国制覇に貢献したフランス人宣教師ピニョー=ド=ベーヌ Pigneau de Behaine (1741〜99) の活躍があり、ベトナム(阮朝)におけるフランスの優位は確立していた。しかし嘉隆帝の死後、阮朝は排外政策をとってキリスト教を迫害したため、フランスは1858年にスペイン人宣教師殺害事件を口実にスペインと共同で出兵し、戦後結んだ第1次サイゴン条約 Saigon (1862)によってキリスト教布教の自由、コーチシナ東部3省と崑崙等の割譲などを認めさせた。その後フランスはコーチシナ西部3省にも進出してコーチシナ全土を支配下においた。これ以後コーチシナ(メコン=デルタ)は急速に開拓されて米の大生産地となり、植民地政府と植民地起業家に莫大な富をもたらした。

フランスはさらに北に目を転じて、1874年の第2次サイゴン条約でソンコイ川(紅河)航行権をはじめとする諸権利をえた。しかし阮朝は条約締結後も清朝や、劉永福率いる太平天国の残存勢力「黒旗軍」と結んで反抗したため、フランスは1883年に首都フエ Huế (ユエ)を占領して条約を結ばせ、ベトナムを完全な保護国とした。これを第1次フエ条約あるいはフランスの代表の名をとってアルマン条約 Harmand と呼ぶ。しかしなお北部での抵抗が続いたためフランスは翌年第2次フエ条約(パトノートル条約 Patenôtre )を結ばせ支配権をさらに確実なものとした。一方、ベトナムに対する宗主権を主張する清朝は、阮朝・フランス間に結ばれた諸条約を承認せず、1884年ついに清・仏両軍の戦いとなった(清仏戦争)。この戦いはフランスの勝利に終わり、翌年結ばれた天津条約(清仏戦争)で、清朝はベトナムに対するフランスの保護権を認めた。そこでフランスは1887年、直轄地コーチシナ・保護領トンキン・保護国アンナン・カンボジア(1863年保護国化)からなるフランス領インドシナ連邦をつくり、ハノイ(一時サイゴン)に駐在するインドシナ総督の管轄下においた。ついで、1895年以後保護下にあったラオスを連邦に編入している(1899)。

タイ(シャム)は1782年以来バンコクに都をおくラタナコーシン朝(チャクリ朝, バンコク朝)の統治下にあった。この王朝は開明君主として知られるラーマ4世(モンクット, 位1851〜68)と、「大王」の称号を付して呼ばれるラーマ5世(チュラロンコン Chulalongkon, 位1868〜1910)の時代に、開国政策をつうじて国家の近代化を進めている。両王の治世は、フランスとイギリスによる東南アジア大陸部の植民地化が強行された時期にあたっていた。しかし、両勢力の緩衝地帯にあった幸運とたくみな外交政策とによって、領土の一部やラオス・カンボシア・マレー諸国に対する宗主権は失ったものの、東南アジアでは唯一の独立国として存続した。