封建社会の成立

国王・諸侯・騎士はいずれも身分的には騎士であり、封建貴族として一定の道徳規範(騎士道)に従って行動することが求められた。騎士道にはキリスト教の影響が強く、主君への忠誠や戦いにおける勇武とともに、異教異端の撲滅、弱者(特に女性)へのいたわりなどが重視された。だが13世紀以降農民出身の歩兵隊の出現、中世末の火薬や鉄砲の発明により騎士および騎士道は衰えた。

封建社会の成立

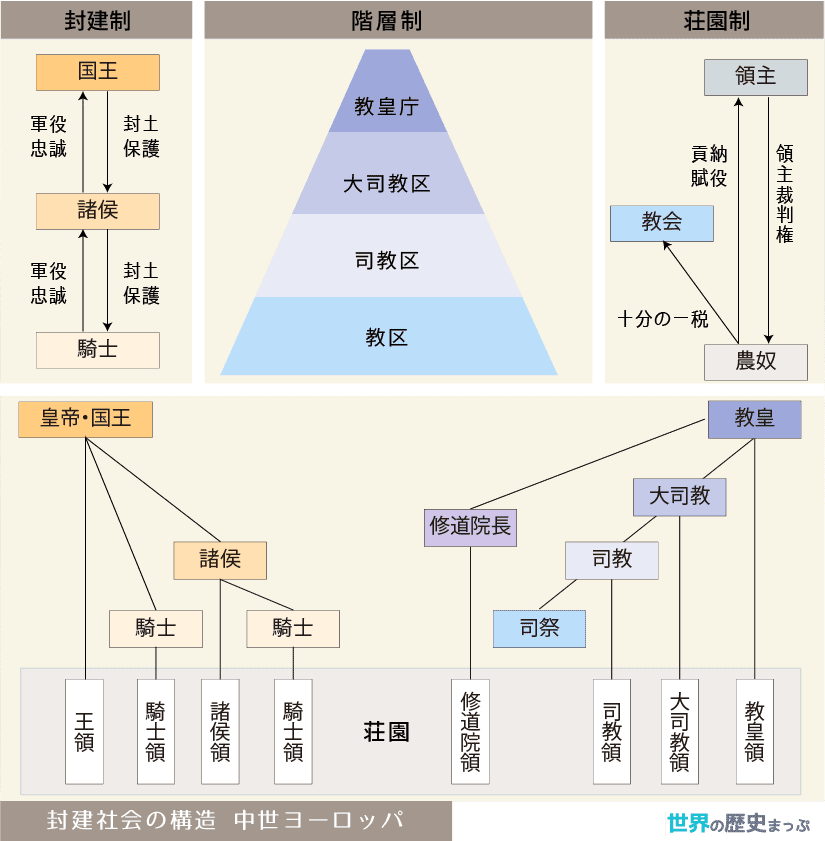

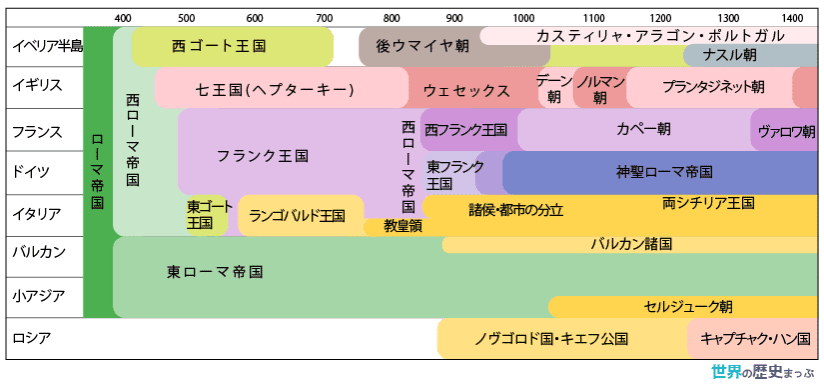

ヨーロッパ中世は通常封建社会とか、封建制の時代と言われる。封建制とは、古代中国の周王朝に由来する言葉であるが、ヨーロッパの封建制はそれとは性格を異にする。

また、ヨーロッパの封建制の意味についても、その捉え方は一様ではないが、一般的には君主と家臣との間の封(封土)を媒介とした保護忠誠関係という狭義の捉え方と、荘園制ないし農奴制を経済的基礎とする社会体制という広義の捉え方とがある。ここでは、まず前者のとらえ方からみてみよう。

封土を媒介とした保護忠誠関係

封建的主従関係に伴う権利・義務

このようないわば法制史的側面から見た封建制をレーン制ともいうが、それは決して中世になって突然に現れたものではない。すでに、古代末期のローマでは、主君が一定の奉仕を要求する代償に、土地の用益権を貸し与える恩貸地制度が見られたし、また古ゲルマンの社会にも、自由民や貴族の子弟が有力者から保護される代償に従士として忠誠を尽くす従士制が存在していた。中世の封建制は、これら土地関係を主とする恩貸地制度と人的結合を重視する従士制とが一つになって成立したのではないかとみられている。

国王・諸侯・騎士はいずれも身分的には騎士であり、封建貴族として一定の道徳規範(いわゆる騎士道)に従って行動することが求められた。また12世紀ころまでには、農民の中にも騎士になるものがいた。騎士になろうとするものは、幼少より王侯の宮廷に仕えて武技を練り、成年式と言うべき騎士叙任式をへて初めて騎士身分を獲得した。騎士道にはキリスト教の影響が強く、主君への忠誠や戦いにおける勇武とともに、異教異端の撲滅、弱者(特に女性)へのいたわりなどが重視された。だが、13世紀以降農民出身の歩兵隊が出現し、さらに中世末には火薬や鉄砲が発明されるにおよんで、次第に騎士および騎士道は衰えていくことになる。

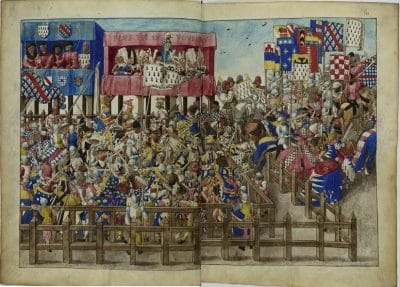

騎士の馬上試合(トーナメント)

今日、トーナメントといえば勝ち抜き戦の試合形式を指し、総当たり方式のリーグ戦と対比されるのが普通である。しかし、元来それはヨーロッパ中世の騎士による馬上試合を意味した。鎧・甲・に正装した騎士たちが、初めは2隊に別れて勝負を決め、次に一人ずつ相対して勝負を争った。勝負は槍を用いて相手を馬から突き落とすというもので、まさに実践的な演習を兼ねた行動であった。勝者は敗者の馬および馬具を奪い取ることができ、また、憧れの女性から祝福を受けた。騎士の崇拝する女性は、主君の夫人など既婚者の貴婦人である場合が多く、その恋愛も精神的な面が重んじられた。

14世紀にもなると、馬上試合は主に騎士のスポーツになった。