明後期の社会と文化

- 商工業の発達:景徳鎮の陶磁器・染付・山西商人・徽州商人

- 税制改革:一条鞭法

- 農民の抵抗:鄧茂七の乱・抗租運動

- 明代の学術思想と文芸:『永楽大典』『四書大全』『五経大全』『性理大全』・『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』・『牡丹亭還魂記』・陽明学

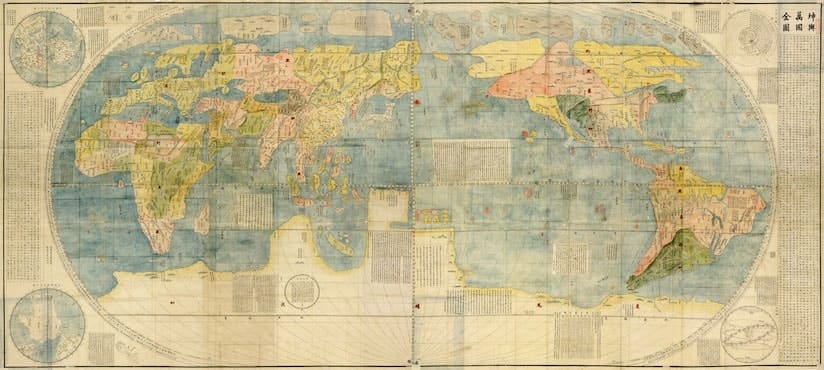

- 宣教師の来航:イエズス会・マテオ・リッチ『坤輿万国全図』

明後期の社会と文化

商工業の発達

国際商業の活発化は、中国国内における商工業の発達を促すこととなった。

長江下流域の穀倉地帯の経済力を背景に全国統一を成し遂げた洪武帝は当初、元来の混乱で荒廃した土地の私有を認めたり、労働人口が不足している土地に農民を移住させたりして、耕地の拡大と農業生産力の回復に力を注いだ。また桑や綿花を植えることなども奨励した。そしてその一方で奴隷や佃戸(小作農)をもつ大地主や富豪を弾圧したが、大地主などへの帰省は一部にとどまり、依然として長江下流域の江南を中心として大土地所有者と佃戸制は存続した。

品種改良など農業技術の進歩にともない、華中・華南では米の二期作もおこなわれ、長江下流域の江南デルタ地帯は稲作の一大中心地となった。また15〜16世紀ころから、長江下流の農村や都市では綿織物や生糸などの家内制手工業がさかんとなっていった。綿花は唐代ころから栽培され、元代には各地に広まっていた。明朝では、洪武帝の奨励もあって綿花栽培は中国全土に普及したが、とくには中期以降、江南デルタ地帯の松江を中心に飛躍的な発展をとげた。また同じころ、蘇州や杭州を中心に絹織物もさかんとなった。

長江下流域で綿織物や絹織物がさかんになったのは、宋代以降この地が「蘇湖(江浙熟せば天下足る」といわれた中国最大の穀倉地帯であるため、重い税や小作料を負担させられた農民が、その支払いのために副業としたことに始まる。とくに木綿は大衆の衣料として需要が高まり、そこからえられる収入は農民の家計を助けた。さらに清代には南京木綿として、広州からヨーロッパへ、またキャフタを通じてロシアへ、それぞれ輸出された。

綿織物や絹織物が普及したので、その原料となる綿花と養蚕に必要な桑の栽培が必要となった。このため、水稲栽培をやめて、綿花や桑の栽培にきりかえるところが増加した。こうして明初以来、稲作の中心地であった長江下流域の江南デルタでは、しだいに水田が減った。また都市には、手工業の発展にともなって多量の非農民人口が流入したことから、江南の食料は他の地域に頼らざるをえなくなった。こうしたことから16世紀初めには、湖広(現在の湖南省・湖北省)を中心とした長江中流域が新たな穀倉地帯として重要な位置を占めることになり、ついには「湖広熱すれば天下足る」とまでいわれるようになった。

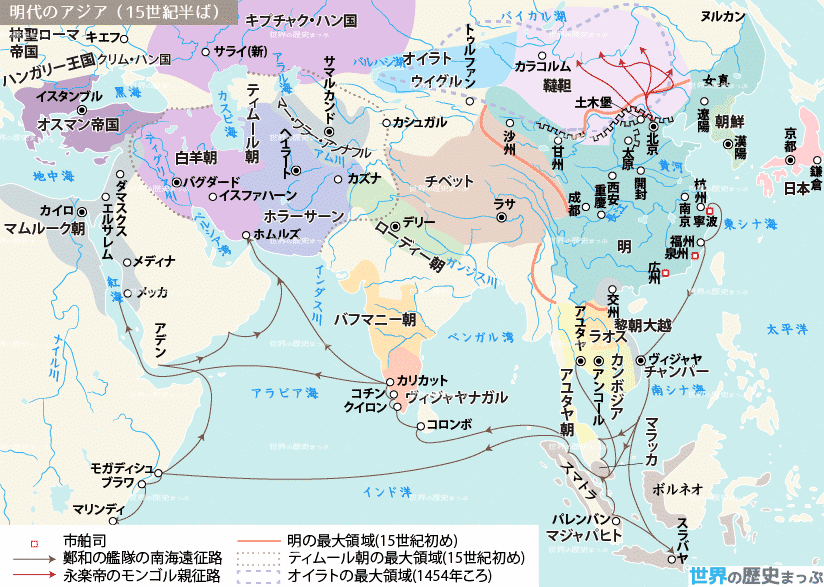

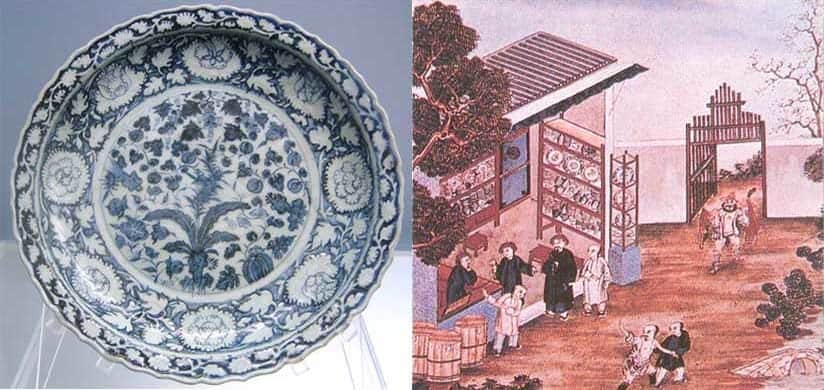

こうして明朝の中期以降、江南の上海・松江の綿織物、蘇州の絹織物などを先頭にして手工業が目覚ましい発展をとげた。とくに江南の諸都市では手工業の規模が大きくなり、なかにはマニュファクチュア(工場制手工業)的生産形態もみられ、商品が多量に生産された。また四川や福建の茶の栽培、景徳鎮の陶磁器などをはじめ、諸地域でも産業が発展した。各地で生産された商品は、国内の需要の増加や流通の拡大によって全国各地に運ばれた。さらに、当時来航していたポルトガルやスペインの商人たちによって、生糸や蘇州の絹織物、景徳鎮の陶磁器などは代表的な国際商品として日本やアメリカ大陸、ヨーロッパに輸出された。

彼らはまた一方で、金融業や運送業、さらにはさまざまな業種にも進出し、海外貿易を営む者も現れた。彼らは同郷出身者や同業者との連帯や共通の利益を図るために団体組織を結成し、共同の施設を設けた。この共同施設を会館・公所といい、北京や南京をはじめ主要な都市に設けられた。

税制改革

商工業の発展により貨幣経済が進展し、銀が広く流通したことにより16世紀には税制改革が必要となった。おおよそ元朝の制度をうけついだ明は当初、宝鈔という紙幣と銅銭とを発行し、金・銀を貨幣として使うことを禁じた。宝鈔は銀と交換できる兌換紙幣ではなかったが、民間では使用を禁止されていた銀が流通していたため、その勢いに対抗できず、しだいに宝鈔の価値は下落していった。

明朝では米や麦・生糸などを租税として徴収し、それを国家の財政や官僚の俸給にあてていた。ところが銀が流通し宝鈔の価値が下落すると、15世紀初め北京の官僚たちは俸給を銀で支給するよう求めた。官僚の俸給を銀で支払うためには、国家の収入も銀に切り替えなければならない。そこで政府は、徴収する租税や徭役(力役)を銀で代納することに決定した。これは政府が銀の流通を認めたことを意味する。

銀による貨幣経済の浸透や税の代納化によって、税制改革の必要が生じてきた。そこで政府は両税法にかえて新たに一条鞭法を導入した。唐の中期以降、宋代・元代通じておこなわれてきた基本税制である両税法では穀物や生糸・銅銭などで納税されたが、一条鞭法では土地税や人丁(成年男子)に課せられる徭役などのあらゆる税を一本化して銀納させるもので、徴収を簡素化・能率化させた画期的な税制である。16世紀初めに江南の地域ごとにおこなわれていた一条鞭法は、明の後半期の万暦帝時代には全国へ普及していった。

農民の抵抗

長江下流域の水田地帯には、明初から依然として大土地所有と佃戸制がおこなわれていた。江南は人口密度が高く、佃戸(小作農)はせまい土地しか耕作できず、地主の収奪をうけて、彼らの生活は苦しいものであった。明の中期以降の産業・商業の発達によって商人のなかにも地主となる者が現れた。ことに江南地方では、地主でありながら都市に居住する者も多く出現した(城居地主)。そうした各地の都市には、科挙に合格して官僚の資格をもちながら任官しない者や高級官僚を退職して帰郷した者たちがいて、彼らはその地域に対し強い発言力をもっていた。地域社会の指導層となった彼らを郷紳と呼ぶ。

15世紀には銀の流通が農村にまで押しよせたため、銀を手にすることが少ない農民は、商人や高利貸しらの支配を受けるようになり、なかには土地を手放す者も現れた。こうして農民の生活はしだいに窮迫し、ついには農民が地主に対し小作料(佃租)の減免を要求してたちあがるという抗租運動が起こった。15世紀中頃の鄧茂七の乱(1448〜1449)はその最大の抗租反乱であり、こうした抗租運動は江南を中心に、清の初期まで各地で発生した。

鄧茂七の乱

福建省沙県の農民鄧茂七が、1448年に地主の横暴に反対して起こした反乱。当時福建省の建陽県では農民の大部分が「城居地主」のもので、農民は収穫の50〜60%を小作料としておさめていた。沙県では小作料のほか、別に税を地主におさめねばならず、鄧茂七らはこれを廃止するよう地主側に要求したが拒否された。そこで鄧茂七らは実力行使にでたが、宗教的組織をもたず、知識人が参加しない最初の農民反乱で、その後福建や浙江、さらに全国へと波及していった。これは、その後の抗租運動の先駆的位置を占める反乱であった。

明代の学術思想と文芸

洪武帝は朱子学を官学として儒教主義による国家体制の確立に努めた。永楽帝は即位直後の金陵(南京)において各地の学者を動員して『永楽大典』を編纂させた。これは、古今の膨大な文献を分類・編集した類書である。

さらに永楽帝は、従来の朱子学の学説を集大成した『四書大全』『五経大全』『性理大全』も相ついで編纂させた。こうした大規模な国家的編纂事業は、教育の普及や類書・辞典などがさかんにつくられる基となったが、その一方で、朱子学の解釈が統一され、また科挙試験の拠りどころとして使用されたことから、思想が固定化され、新たな学説の発展がみられなくなった。

永楽大典

永楽帝は南京において学者2169人を総動員し、古今の書籍から抜きだした一部または全文を事項別に配列した一大類書を作成させた。全2万2877巻。すべてが手書きされたものであるため、当初一部が作成されただけであった。その後16世紀半ばに副本が作成されたが、正本は明末の戦乱のさい焼失した。副本は清へうけつがれて『四庫大全』の編纂に利用されたが、その後かなりが散逸したり、国外へ流失した。清末のアロー戦争で英仏連合軍が北京に侵入したとき、『永楽大典』を雨でぬかるんだ路上に敷きつめたという。現在では約800巻ほどが中国や日本・アメリカ・イギリスなどに現存している。引用された書籍のなかには、現在では原本自体がみられないものがあり、『永楽大典』は学術面に貴重な書籍の宝庫である。

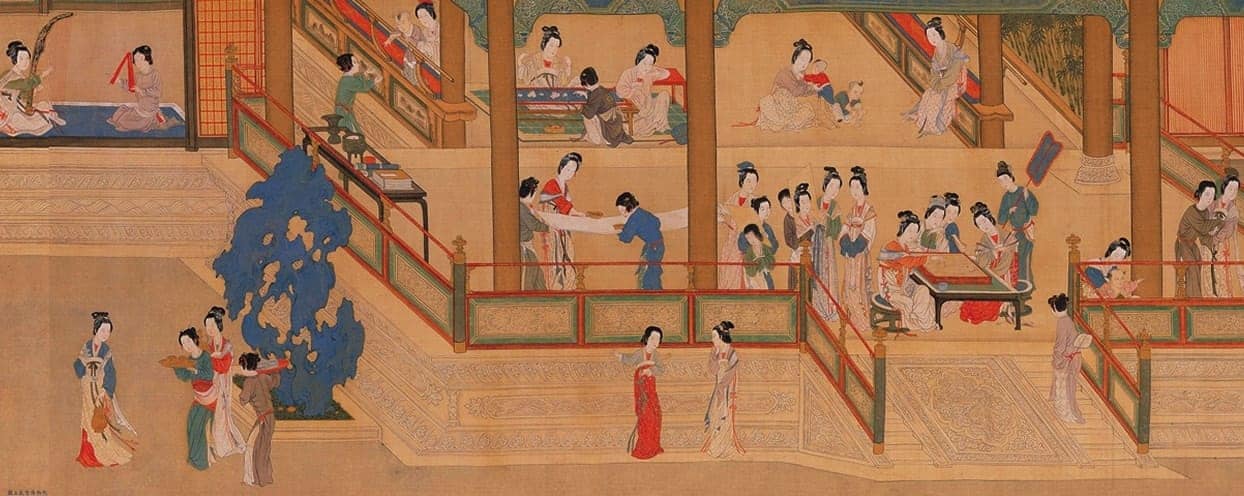

明の中期以降の産業・商業の発展により、とくに長江下流の都市を中心とした庶民の生活は豊かになり、音楽・演劇・小説などが流行した。木版印刷による書物の出版も急増し、科挙の受験参考書や小説・実用書などが多数出版され、書物の購読者層は広がっていった。文人や知識人のなかには小説や戯曲を書く者も現れ、とりわけ『三国志演義』(羅貫中)『水滸伝』(羅貫中、原作は元・施耐庵)『西遊記』(呉承恩)『金瓶梅』(作者不詳)などの長編小説(これらを四代奇書という)や、長編戯曲の『牡丹亭還魂記』(湯顕祖)が多くの読者を獲得した。また都市の盛り場や農村では庶民向けの講談や劇が演じられた。

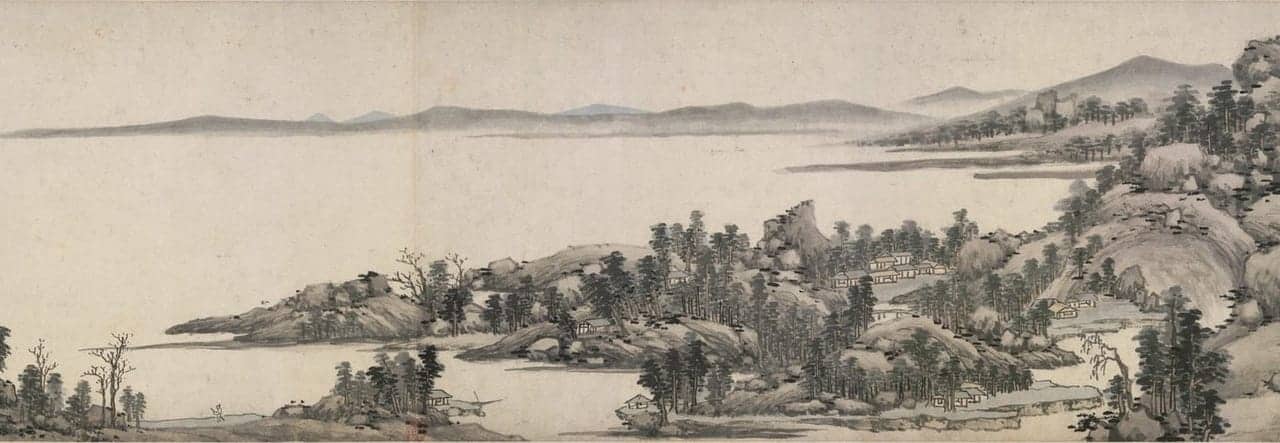

絵画では、元末の四大家が文人画を様式化した南宗画(南画 東西文化の交流と元代の文化)と、宋代元代に流行した院体画系の北宗画(北画)がともに明代ではさかんとなった。南宗画では沈周(1427〜1509)や文徴明(1470〜1559)が、さらに画家であると同時に政治家・書道家としても名高い董其昌(1555〜1636)が現れ、活躍した。北宗画では仇英(生没年不詳)が明の中期に現れ、人物画・風俗画に優れた作品を生みだした。

工芸では、宋代元代に引き続いて発展を見た景徳鎮の陶磁器がとくにすぐれ、明代には藍色の絵模様を描いて焼きつける染付、白磁に5色(赤・緑・青・黒・黄)の釉で文様を描き、特殊な窯で焼く赤絵などの技法が完成され、日本やヨーロッパに輸出されて大きな影響を与えた。ことに陶磁器をはじめとする中国工芸品は、ヨーロッパのバロック式・ロココ式芸術にもとりいれられた。

明初の『四書大全』などの編纂によって朱子学は固定化、停滞にむかったが、これを打破して新たな儒学を提唱したのが王守仁(王陽明 1472〜1528)である。彼は朱子学に反対する立場をとる南宋の陸九淵(陸象山)が唱えた、認識と実践の統一を図る主観的唯心論の影響をうけ、その学説をさらに発展させた。すなわち彼は、無学な庶民や子どもでも本来その心の中に真正の道徳をもっている(心即理)と主張し、人間の心にある良知によって物を正とする「致良知」や、知識と行動とは合一すべきであるとした「知行合一」などを説いた。彼の考えはその著書である『伝習録』に述べられているが、こうした学派を陽明学といい、朱子学に不満をもつ学者のみならず庶民の間にも多くの支持をえ、やがて実践と実用を重んじる気風が高まり、その後に与えた影響は大きい。

たとえば明末に現れた思想家の李贄(李卓吾 1527〜1602)は、陽明学の影響をうけたひとりであるが、彼は仏教をも信じて「童心」を尊重し、ついには孔子や儒教経典を不完全なものと否定してしまった。政府から危険思想視された彼は反逆者として投獄され、そこで自殺した。

明の中期以降の産業や商業の発展、さらにはキリスト教宣教師の来航によって西洋美術が導入され、また陽明学もしだいに空論化の傾向が強まってくると、これらを背景として、知識人の中には現実の社会に役立つ学問を第一とする実学(経世致用の学)がおこった。その結果、古今の薬物に関する総合書である李時珍(1523頃〜1596)の『本草綱目』、徐光啓(1562〜1633)による農政・農業関連の総合書の『農政全書』や西洋の歴訪をもとに作成した『崇禎暦書』、そして産業技術の図解説明書である宋応星(1590〜1650)の『天工開物』、火器の構造などを述べた兵学書である趙士禎『神器譜』、造園の解説書である計成(1582〜?)の『園冶』などといった科学技術書が相次いで出版され、日本をはじめとする東アジア諸国にも影響を与えた。

また儒学の面では、経典の中に確実な証拠を求めて実証的に研究を進めようとする黄宗羲(1610〜1695)や顧炎武(1613〜1682)などの学者が現れ、黄宗羲は『明夷待訪録』を、顧炎武は『日知録』などを著し、清代中期に確立する考証学の基礎をきずいた。

宣教師の来航

明末の科学技術書の出版や儒教経典の実証的研究がおこなわれた背景には、当時中国へ来航したマテオ・リッチをはじめとするイエズス会宣教師がもたらした西洋の知識と技術とがあった。

インド航海路の開拓後、ポルトガル商人はさかんに東アジアへ来航した。彼らは1517年、広東付近に来航して以降、明朝と交易を開き、1557年にはマカオに居住権をえた。アジアへ向かうポルトガル商船には、商人ばかりでなくキリスト教宣教師も乗船していた。当時ヨーロッパでは、プロテスタントによる宗教改革がおこなわれていたが、カトリック側では対抗宗教改革(反宗教改革)運動のひとつとしてイエズス会(ジェズイット教団)が結成され(1534)、その重要な活動のひとつが海外布教であった。イエズス会の創立者のひとりであるフランシスコ・ザビエル(シャヴィエル 1506〜1552)は、はじめゴア・セイロン・マレー半島などで布教活動をおこない、その後、1549年日本に初めてキリスト教を伝えた。さらに彼は布教のため中国へ渡ったが、1552年、広州港外の上川島で病死した。

こののちイエズス会宣教師が中国へ来航し、積極的に布教活動をおこなうが、中国で最初に布教活動を認められたのは、マテオ・リッチ(1552〜1610)であった。彼はイタリアに生まれ、イエズス会宣教師として、はじめインドのゴアで布教活動をしていたが、1582年マカオに来航し、中国語を学習しながら江南各地で伝道した。中国人にキリスト教を理解してもらうために、カトリックの競技を漢文に翻訳した『天主実義』を著して布教した。

しかし彼は、布教に成功し信者を増やすためには、なによりも皇帝の許可をえることが重要であると考え、1601年に北京に就き万暦帝に謁見し、自鳴鐘(ヨーロッパ式時計)などを献上して好意をもたれた。そして翌年北京での活動を認められ、中国最初の教会を北京に建設した。リッチは北京での布教の際、まず宮廷内部への接近と、官僚層の信者の獲得をねらっていた。そこで彼は中国の伝統文化との衝突をさけ、官僚たちが来ていた儒学者の服装をまとい、中国語を習得して古典を学び、西洋学術である天文学・数学・地理学・砲術などの紹介・翻訳に努めた。こうした努力の結果、徐光啓(1562〜1633)・李之藻をはじめとする士大夫層の信者をも獲得した。

このようにマリオ・リッチは宮廷や官僚に接近するために、みずから中国語と中国文化を習得する一方で、中国人が興味を示した西洋学術を積極的に紹介した。彼は徐光啓の協力をえてエウクレイデス(ユークリッド)の幾何学を説いた。『幾何原本』を刊行し、さらに中国最初の世界地図である『坤輿万国全図』を李之藻の協力をへて刊行し、当時の中国の人々に初めて世界の大きさを知らせた。この『坤輿万国全図』は日本にも伝えられ、世界観を一変させる。きっかけとなった。