東フランク

オットー1世が即位すると、帝国教会政策をとった。レヒフェルトの戦い(955)で勝利して半世紀にわたるマジャル人の侵入に終止符を打ち、スラヴ人も撃破し、ローマ教皇の要請に応じて2度のイタリア遠征をおこない、962年教皇よりローマ皇帝の帝冠を受け、神聖ローマ帝国が誕生した。

東フランク

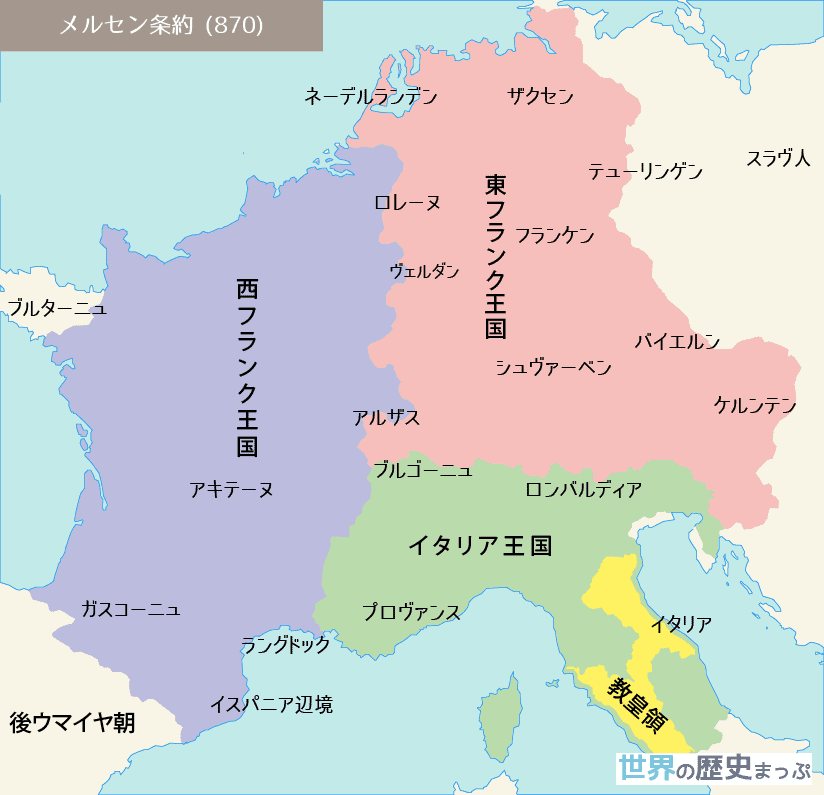

911年ルートヴィヒ4世(東フランク王)が死にカロリング朝が断絶すると、部族太公の中から新しい国王を選ぶようになったが、国王の選出には絶えず抗争が付きまとった。また、このころ東方ではマジャル人やスラヴ人、北方ではデーン人(ノルマン人)の活動が次第に活発になっていた。

フランケン太公のコンラート1世に続いて、ザクセン太公のハインリヒ1世(ドイツ王)が即位すると、まず反対派の太公を抑え、辺境地帯にマルクを設置し、城塞を築いて防備を強化した。

これは、中世におけるドイツ人の東方進出の第1期をなすものである。ハインリヒは、また925年には西方のロートリンゲンを併合し、東フランクの基本構成としての5部族太公制をも成立させた。

ハインリヒの死後、その子オットー1世が即位した。彼は、太公勢力を抑えるために、ドイツの司教に王領地を寄進して伯職と同等の権利を与え、教会を国家の組織に組み込む政策(帝国教会政策)をとった。しかし、ザクセン朝が2代にわたったことや、混乱するイタリア支配をめぐる駆け引きが続く中で、オットーがいち早くイタリア遠征(951年)を行い王位を獲得したことは、諸太公の反乱を招いた(953〜954)。この危機を救ったのが、東方からのマジャル人の襲来であった。異民族の襲来を前に太公軍は結束し、オットーの指揮下にレヒフェルトの戦い(955)で決定的な勝利を収めたのである。これにより、半世紀ほど続いたマジャル人の西ヨーロッパ侵入は終わりを告げた。さらにオットーは蜂起したスラヴ人も撃破したため、国内における彼の地位は不動のものとなった。

961年、オットーはヨハネス12世(ローマ教皇)の救助要請に応えて2度目のイタリア遠征を行ない、翌962年教皇よりローマ皇帝の帝冠を受けた。ここに、いわゆる神聖ローマ帝国が誕生した(オットー1世(神聖ローマ皇帝))。ザクセン朝はその後3代続き、11世紀前半に再びフランケン朝(ザリエル朝)に取って代わられるが、その基本政策に大きな変化は見られなかった。

神聖ローマ帝国

オットー1世(神聖ローマ皇帝)の戴冠以降、19世紀初頭までのドイツ国家の名称を指す。だが、オットー1世自身は「尊厳なる皇帝」とのみ称し、その後12世紀半ばに「神聖帝国」の名称が、また13世紀後半になって「神聖ローマ帝国」の名称が正式に登場した。そして、15世紀半ば以降は「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」という呼称が一般化した。つまり、神聖ローマ帝国とは、聖なるローマ教会の世界に対応した、皇帝の超国家的支配の理念的表現であった。

現実的にはドイツで王となったものがローマ教皇の戴冠を受け、皇帝としてドイツおよびイタリアに君臨する仕組みをさした。そのため、ドイツ国王は常にイタリア政策を余儀なくされ、ドイツ国内の統治に専念することができなかった。だが、イタリア政策の結果もブルグンド、北イタリアないしはシチリアを一時的に支配するにとどまり、むしろドイツ国内の分権的傾向(領邦国家化)を一層推し進めることになった。