日清戦争の結果、日本は朝鮮半島から清の勢力を一掃して、大陸侵略への足場をきずいた。しかし同時にそれは極東での南下を推進するロシアと勢力圏を接することを意味し、新たにロシアとの深刻な対立をひきおこしていった。それまで「眠れる獅子」としてその滞在的実力を恐れられていた清朝は、小国日本に惨敗したことでその弱体ぶりを暴露し、これより欧米列強と日本の中国侵略はいっそう激化していった。

甲午農民戦争と日清戦争

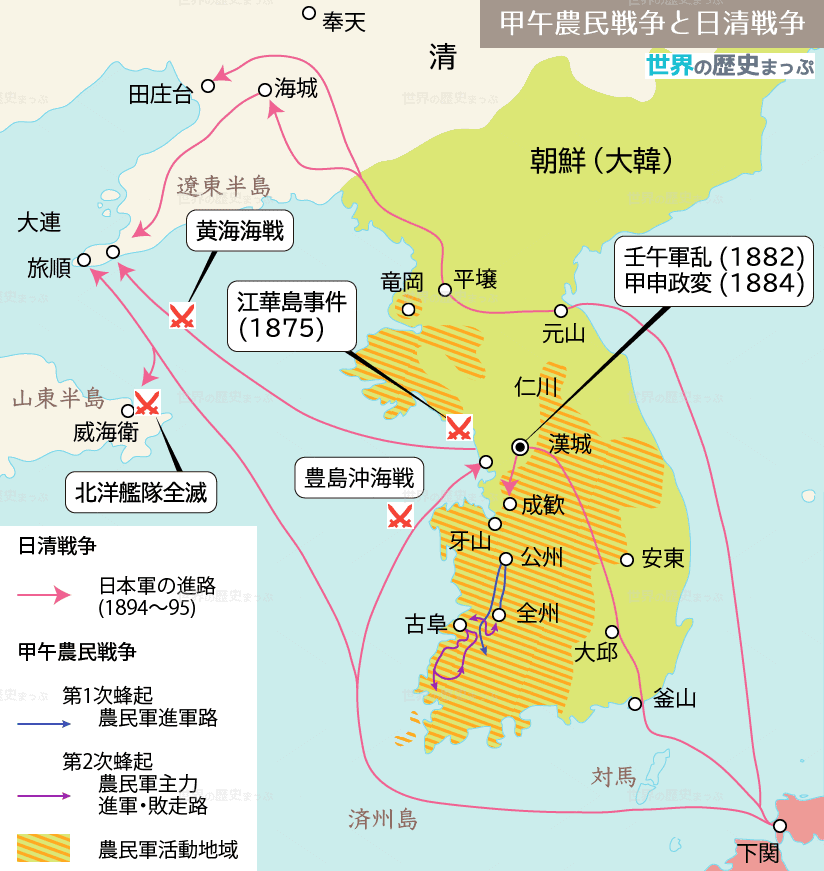

日朝修好条規の締結は、朝鮮の宗主国の立場にあった清を刺激し、清朝側でも李鴻章が中心となって朝鮮に対する干渉政策が推進された。おりしも朝鮮内部では複雑な政治抗争が展開され、これにからむかたちで朝鮮半島における日・清の対立が深まっていった。まず1882年、当初日本に接近して内政改革を進めていた閔妃(1851〜95, 国王高宗の妃)派の政府に対し、保守派の大院君が軍隊を扇動してクーデタをおこし、日本公使館が焼き打ちされるなどした。朝鮮に対する干渉強化の好機とみた清朝は、大軍を派遣して大院君を捕らえ、閔妃政権を復活させた。これを壬午軍乱(壬午政変)といい、この事件後、閔妃派は急速に清に接近するようになった。このように清の勢力下で朝鮮の安全維持をはかる一派を事大党と呼ぶ。これに対し、金玉均(キムオッキュン 1851〜94)ら急進的改革による朝鮮の近代化をめざす一派は独立党と呼ばれ、日本の明治維新をモデルとし、日本との提携をはかっていった。1884年、清仏戦争における清の敗戦に乗じ、独立党は日本の後援下に事大党政権打倒のクーデタをおこしたが、清軍の出動によって失敗に終わった。これを甲申政変(1884, 甲申事変)という ❶。 事件後、日清間に天津条約(甲申政変)が結ばれ、両国の朝鮮からの共同撤兵や、非常時の出兵に際しての事前通告などが約されたが、朝鮮における日本勢力の後退は明らかであった。

こうした状況のなかで、新興宗教の東学が窮乏農民や没落官人の信仰を集めるようになり、1894年4月、東学門下の全琫準(チョンボンジュン 1854〜95)が地方官の暴政に対し農民を率いて挙兵すると、「逐洋斥倭」(洋〈西洋〉と倭〈日本〉を排斥する)をスローガンに掲げる東学のもとに多数の農民が参集し、南部全羅道を中心に大農民反乱へと広がっていった。これを甲午農民戦争(東学党の乱)と呼ぶ。

東学

東学とは朝鮮王朝末期の1860年ころ、没落官人(両班)出身の崔済愚(チェジェウ 1824〜64)が、キリスト教(西学)とともに進出してきた欧米列強が朝鮮の伝統的社会を侵食しつつある状況を憂慮し、これに対抗するために創始した新興宗教で、儒・仏・道3教と民間信仰を融合させ、一部キリスト教的要素も加えたものといわれる。朝鮮政府は、東学を「邪教」として弾圧し、崔済愚は処刑されたが、多くの窮乏農民や没落官人が東学に救済の希望をよせ、2代教主崔時亨(1827〜98)のもとで、一大教団に成長していった。東学は排外主義や政治腐敗への素朴な批判のほか、お札やまじないによる無病息災の祈願といった土浴的要素を濃厚に有していた。このような東学に率いられた甲午農民戦争は、欧米列強の圧迫に対する民衆の本能的な民族主義の爆発と、そこに含まれる保守的・迷信的要素をもつ点で、清末の義和団運動とよく似た性格をもつといえよう。

甲午農民戦争がおこると、朝鮮政府は清に軍隊の派遣を要請し、清軍が朝鮮に出動すると、これに対抗して日本もただちに出兵をおこなった。ここにいたって、反乱が日清両国の朝鮮侵略を招く危険性を察知した朝鮮政府と東学党は、6月に停戦協定(全州和議)を結んだ。事件を朝鮮半島における勢力挽回の好機と考えた日本政府は、清国に対して甲午農民戦争の日清両軍による徹底鎮圧を提案し、朝鮮政府には内政干渉的要求を突きつけるなど、事態の紛糾と拡大化に努めていった。

日清両軍による甲午農民戦争の徹底鎮圧の提案が清朝側に拒否されると、7月末、日本は清軍に奇襲攻撃をかけ、ここに日清戦争(1894〜95)が勃発した。戦いは9月の黄海海戦で清国海軍の主力北洋艦隊を壊滅させ、同じく9月の平壌の戦いで清国陸軍を朝鮮から撤退させるなど、陸海ともに軍備の近代化で先行していた日本の圧勝に終わり、翌1895年4月、日本全権の伊藤博文(当時首相)・陸奥宗光(同外相)と清国全権李鴻章との間で下関条約が結ばれ、両国は講和した。その結果、以下の内容などが決定された。

- 朝鮮の独立(清は宗主国の立場を放棄)

- 日本への台湾・澎湖諸島・遼東半島割譲 ❷

- 賠償金2億両の支払い

- 重慶・杭州・蘇州・沙市4港の新規開港と開港場での企業経営の承認 ❸

- 一方的最恵国待遇 ❹

❷ このうち遼東半島はロシア・ドイツ・フランスの三国干渉により、清に返還された。

❸ 開港場における工業などの企業経営権は、このとき日本が列強にさきがけて獲得したものである(最恵国待遇により列強にもただちに追認された)。これにより日本や欧米列強の中国への資本輸出が本格化し、中国に対する経済的侵略がいっそう進行していった。

❹ 翌1896年には日清通商航海条約が結ばれ、清は関税自主権喪失と領事裁判権を承認した。

日清戦争の結果、日本は朝鮮半島から清の勢力を一掃して、大陸侵略への足場をきずいた。しかし同時にそれは極東での南下を推進するロシアと勢力圏を接することを意味し、新たにロシアとの深刻な対立をひきおこしていった。一方、それまで「眠れる獅子」としてその滞在的実力を恐れられていた清朝は、小国日本に惨敗したことでその弱体ぶりを暴露し、これより欧米列強と日本の中国侵略はいっそう激化していった。また、この敗戦によって洋務運動は最終的に挫折し、かわって敗戦の衝撃のなかから、清朝政治体制の変革を唱える変法運動がおこっていったのである。

閔妃

朝鮮王朝第26代王高宗(朝鮮)の妃であった閔妃は、1873年に実力者大院君を失脚させて政権を奪取してより、再起を策す大院君や圧力を増す諸外国勢力を相手に、20年にわたってしたたかに戦い続けた。閔妃は国内の反対勢力に過酷な弾圧を加える一方、対外的には、日本 → 清国 → ロシアと提携の相手をつぎつぎにかえて朝鮮の存立をはかったが、最後は日本公使の策謀により、王宮に乱入した日本人によって暗殺された。

全琫準

全琫準は朝鮮南部全羅道の下級官人の家に生まれ、父も農民一揆を指導して刑死したという経歴をもつ。小柄であった彼は「緑豆(ノクト)」の幼名で呼ばれ、農民に深く敬愛されていた。1894年12月、全琫準は近代兵器で武装した日本軍に決戦を挑んで敗れ、処刑されたが、彼の名は死後も民衆に追憶され「緑豆と青鳥」などの童謡となって歌いつがれている。