突厥・ウイグルとソグド人

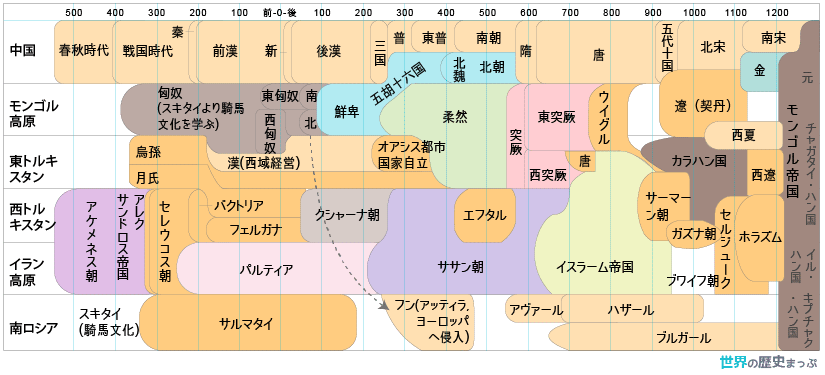

内陸アジアの歴史は、軍事力、機動力に優れた遊牧民と、経済力と先進的文化の担い手たるオアシス民の、相互補完的な共生・共存関係によって織りなされる。両者がたがいの長所を利用し合う共存関係が円滑に成立したとき、内陸アジアには強大な帝国が形成される。

6〜7世紀における突厥とソグド人、13世紀におけるモンゴルとウイグル人(天山ウイグル)の関係などはその典型的な例である。

突厥・ウイグルとソグド人

内陸アジアの歴史は、軍事力、機動力に優れた遊牧民と、経済力と先進的文化の担い手たるオアシス民の、相互補完的な共生・共存関係によって織りなされる。両者がたがいの長所を利用し合う共存関係が円滑に成立したとき、内陸アジアには強大な帝国が形成される。

6〜7世紀における突厥とソグド人、13世紀におけるモンゴルとウイグル人(天山ウイグル)の関係などはその典型的な例である。

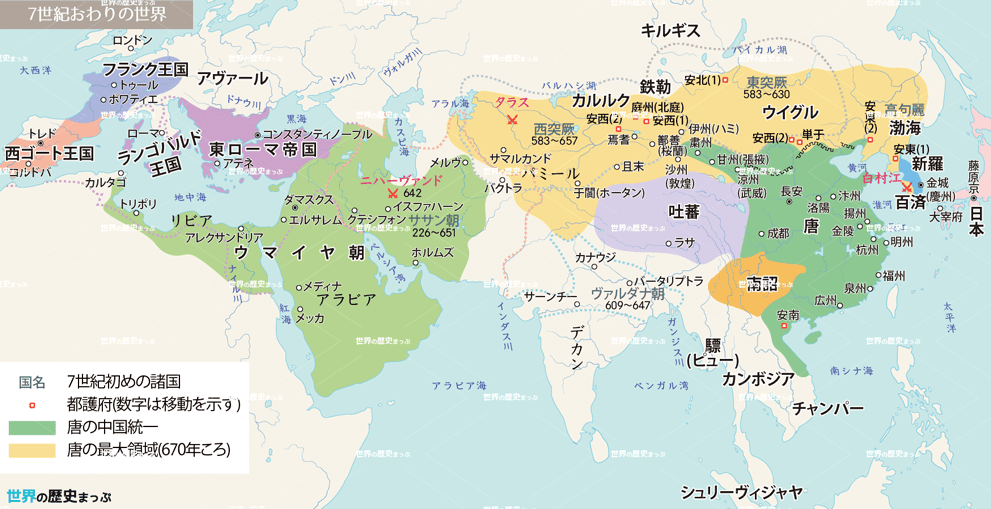

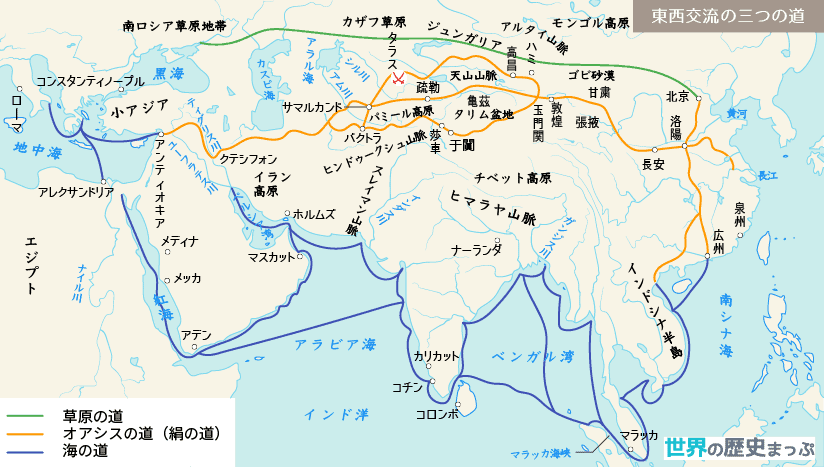

6世紀にトルコ系の突厥が勃興して、内陸アジアの草原を統一し、広大な遊牧帝国を樹立すると、中央アジアのオアシス民の経済活動も活性化した。とりわけアム川・シル川の中間地帯を中心とするオアシス郡(サマルカンド、ブハラ、タシュケント、ヘラートなど)を本拠地とするイラン系ソグド人の活動はめざましく、彼らはシルク・ロード沿いの各地に根拠地を設けつつ、東は中国から西は東ローマ帝国にも進出して、内陸アジア隊商貿易の利権を独占した。

突厥に変わり8世紀に草原の覇者となったトルコ系のウイグルにおいても、ソグド人との共存関係は維持され、唐朝〜ウイグル間の「絹馬交易」の担い手として、唐都長安には常時1000人を超えるソグド人が常駐していたという。

中国内地のソグド人の集落、居留地には薩宝と呼ばれる官がおかれて、みずからの集落をおさめており、またソグド人の多くはイラン伝統のゾロアスター教(祆教)を信仰していた。

これに対し、ウイグルではイラン起源のマニ教が信仰されたが、これもソグド人らオアシス民の活動によってもたらされたものと考えられる。

8世紀以降、突厥・ウイグルと続くこのようなトルコ系遊牧民の強盛により、オアシス地帯にもトルコ的要素が次第に波及するようになった。オアシス民がトルコ語を習得するようになったり、オアシス地帯に定住するトルコ系民族があらわれるのはその一例である。

シルク・ロードの十字路 サマルカンド

サマルカンドは、ザラフシャーン川流域に立地する砂漠のなかのオアシス都市である。

「緑のベルト」と称されるザラフシャーン川流域は、高度な灌漑技術によって開発された豊かな農業地帯であり、ブドウ・メロン・ザクロなどの果実や野菜類、小麦・綿花などが栽培され、それらは近隣のオアシス都市の市場(バザール)に運ばれ、都市民が製造した陶器や金属器、遊牧民が持ち込む絨毯や皮革製品などと取引された。

中国・イラン・インド・草原地帯という東西南北の隊商貿易が交差するサマルカンドの市場は、これらに加えて中国の絹やインドの香辛料、シベリアの毛皮などが売買される一大国際交易場となっていた。四重の城壁に囲まれ、およそ50万の人口を擁したというサマルカンドは、オアシス地帯最大の都市として長く繁栄し、13世紀にモンゴルの攻撃によっていったん壊滅的な打撃をうけたが、14世紀にティムールによって再建され、その帝国の首都として再び繁栄を取り戻した。