飛鳥の朝廷

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

飛鳥の朝廷

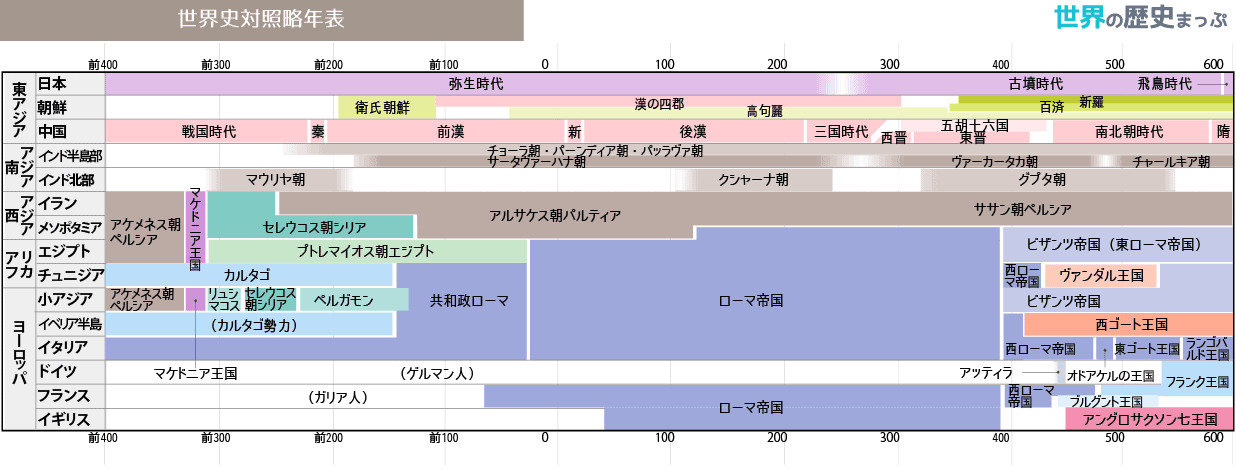

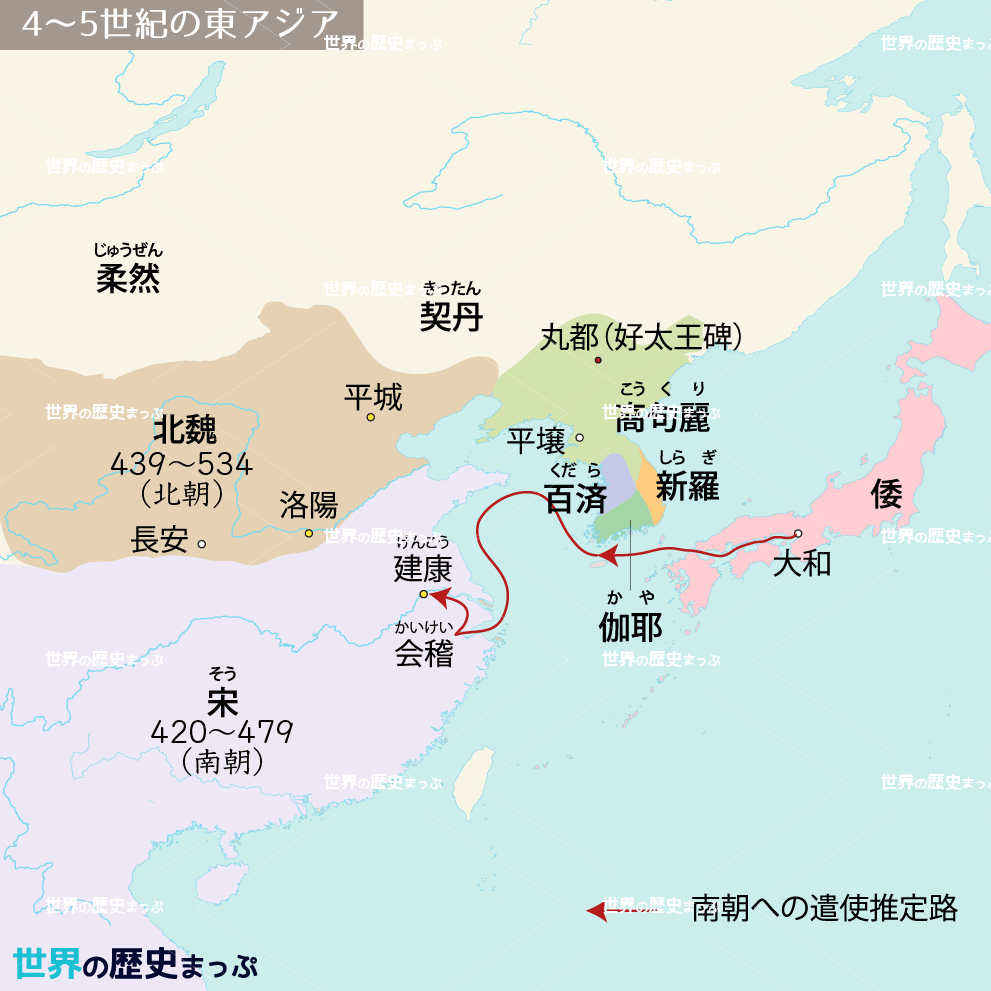

東アジアの動向とヤマト政権の発展

1 6世紀の大陸情勢

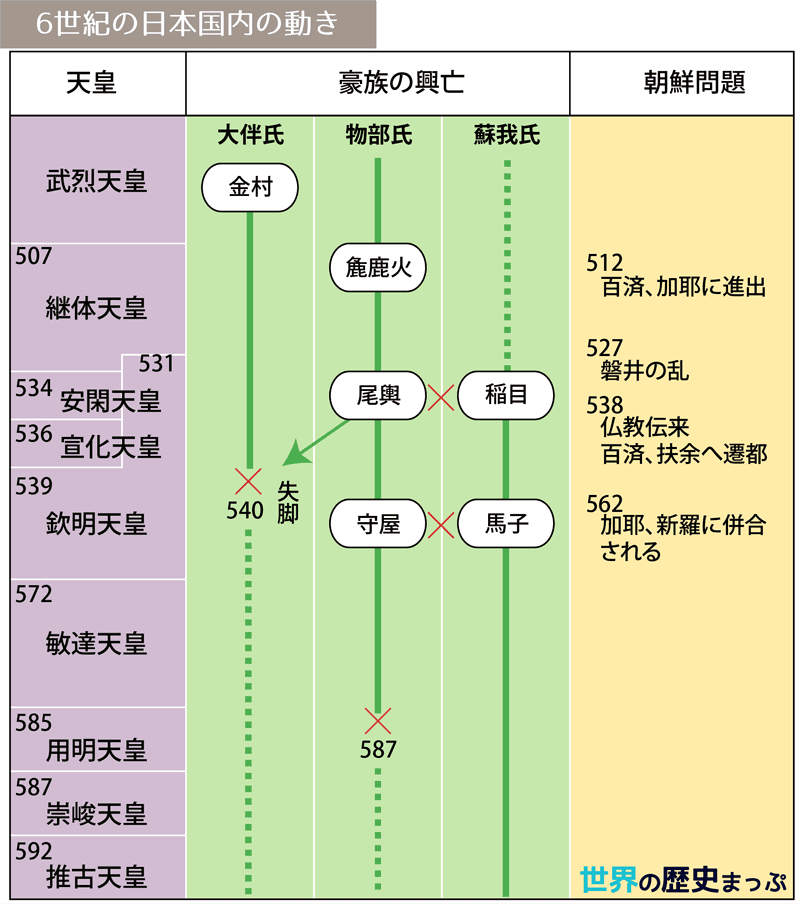

2 国内情勢

- 豪族の争い

- ①6世紀初め:

- 大伴氏が継体天皇を擁立し、権勢を強大化

- ●●●のとき、朝鮮半島への政策に絡む失敗で失脚 衰退

- ②物部氏と蘇我氏の対立 崇仏論争(物部尾輿 対 蘇我稲目)

- 物部氏:旧勢力と結び、伝統を重んじる(廃仏派)

- 蘇我氏:渡来人と結び仏教の受容に積極的(崇仏派) 三蔵(斎蔵・内蔵・大蔵)の管理を担当し、財政権を掌握

- ③587年、大臣の●●●(稲目の子)が、大連●●●(尾輿の子)を滅ぼす

- ④592年、●●●は崇峻天皇を暗殺し、権力を掌握 女性の●●●天皇が即位

6世紀の日本国内の動き図©世界の歴史まっぷ - ①6世紀初め:

- 推古朝の治世:蘇我馬子に加え、天皇の甥で摂政の●●●が推進

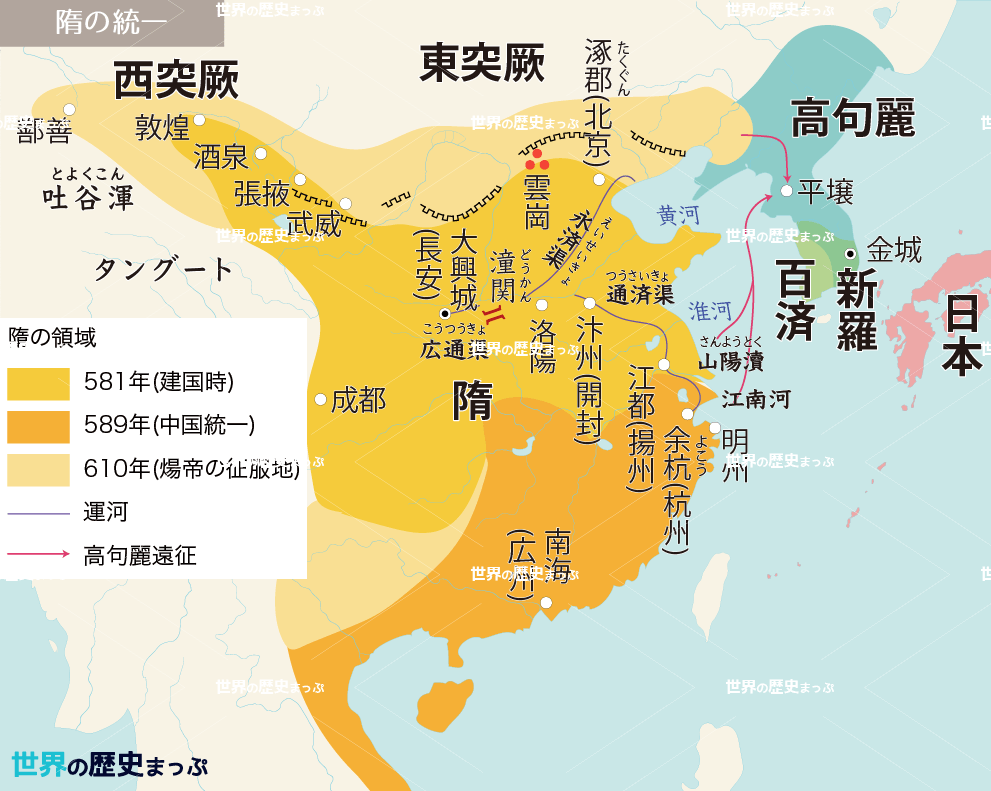

3 中国との交渉

- 推古朝による遣隋使の派遣

- ①600年の派遣:日本側史料には記載なく、中国の『●●●』倭人伝にあり

- ②●●●年、●●●を遣隋使として派遣

- 従来の朝貢外交を改め、対等外交へ方針転換

- 隋の皇帝●●●、非礼に立腹するも翌年に答礼使●●●を日本へ派遣

- ③608年、裴世清の帰国に伴い、小野妹子が再渡航。その際、留学生高向玄理、学問僧●●●や南淵請安みなみぶちのしょうあんらが同行

史料チェック: 遣隋使の派遣

開皇二十年(●●●年)、倭王あり、姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩雞弥と号す。使を遣して闕に詣る。

大業三年(●●●年)、其の王多利思北孤、使を遣して朝貢す。 其の国書曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや、云々」と。帝(●●●)、此れを覧て悦ばず、鴻臚卿に請ひて曰く、「蕃夷の書、無礼なる有らば、また以て聞するなかれ」と。(『隋書』倭国伝)

- 隋、高句麗との戦いなどで疲弊 隋滅亡 唐が建国(618)

-

●●●年、第1回遣唐使の派遣

●●●天皇の時、遣唐大使として●●●らを派遣