- 1. アフリカのイスラーム化

- 2. イスラーム文明の発展

18.アフリカのイスラーム化とイスラーム文明の発展

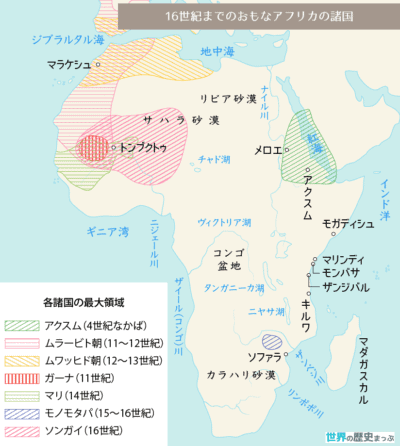

1. アフリカのイスラーム化

ナイル川上流にはアフリカ最古の黒人王国であるクシュ王国があり、紀元前8世紀には一時エジプトを支配した(エジプト第3中間期第25王朝)。しかし、鉄の武器で武装したアッシリア(新アッシリア時代)に追われ、都は南方のメロエに遷された。4世紀にこの王国は、エチオピア高原に建国されたアクスム王国に滅ぼされた。

東アフリカの東海岸にはマリンディ・モンバサ・キルワなどの海港都市があり、アラビア人からザンジュの国とよばれていた。7世紀以後、ムスリム商人がアフリカ内陸部からもたらされる金や象牙を求めて盛んに来航した。インド洋交易の西の拠点としてこれらの都市は繁栄し、やがてこの海岸地帯では、アラビア語の影響を受けたスワヒリ語が共通語として用いられた。モロッコ生まれの大旅行家イブン=バットゥータは14世紀のキルワを「世界で最も美しく、最もりっぱに建築された都市のひとつ」と述べている。内陸部では、11世紀頃、ザンベジ川の南にモノモタパ王国が成立し、金の産出地域と沿岸との交易路を支配し、14〜15世紀に最も繁栄した。現在もジンバブエの地に壮大な石像遺跡が残されている(大ジンバブエ遺跡)。

2. イスラーム文明の発展

イスラームの学問には、アラブ人のもとで生まれた「固有の学問」(法学・神学・歴史学など)と、インド・イラン・ギリシア・ローマなどからとりいれた「外来の学問」(哲学・医学・数学・天文学・化学・地理学など)との2つの系統がある。

歴史学では、14世紀のチュニジア生まれたのイブン=ハルドゥーンが、その著『世界史序説』(『歴史序説』)で都市と遊牧民との交渉を中心に、王朝興亡の歴史に法則性のあることを論じた。

数学では、フワーリズミーらは代数・三角法を開発し、近代科学への道をひらいた。

医学・薬学も発達し、その集大成としてイブン=シーナー(アヴィケンナ)が『医学典範』を著した。

文学では、詩の分野が大いに発達し、ウマル=ハイヤームがペルシア語の詩集『ルバイヤート』(『四行詩集』)を著した。説話文学も数多く書かれ、インド・イラン・ギリシアなどの説話を集大成した『千夜一夜物語』(『アラビアン=ナイト』)がまとめられた。メッカ巡歴記を中心とする旅の文学も盛んで、イブン=バットゥータはモロッコから中国にいたるまで広く旅して、『旅行記』(『三大陸周遊記』)を残した。

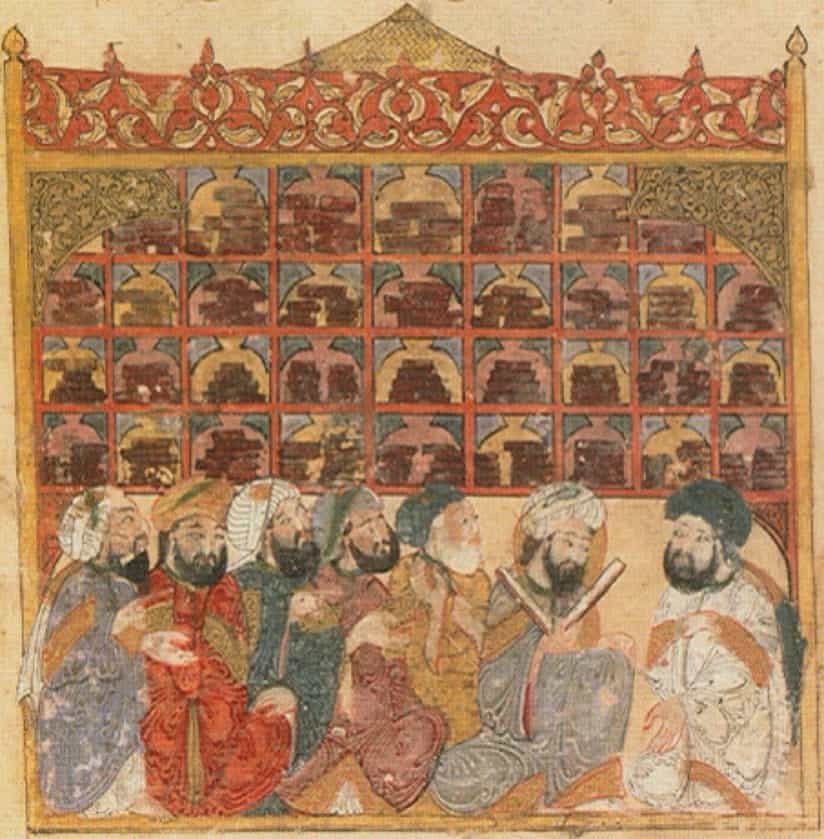

美術・工芸の分野では、唐草文や文字を図案化したアラベスクという装飾文様や、繊細な細密画(ミニアチュール)が発達した。