律令国家への道

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

律令国家への道

大宝律令と官僚制

1 大宝律令の完成

- ●●●天皇の時、●●●親王や●●●らによって完成(701年)

- 律は刑法、令はそれ以外の行政組織。租税、労役などの諸規定。唐の律令にならい、日本の実情にあわせて改定

- 現存せず。のちの『令集解』などから断片的に伝存

- ●●●らによって大宝律令の一部を修正した●●●を制定(718) 約40年後の757年に施行

2 律令にみる統治組織

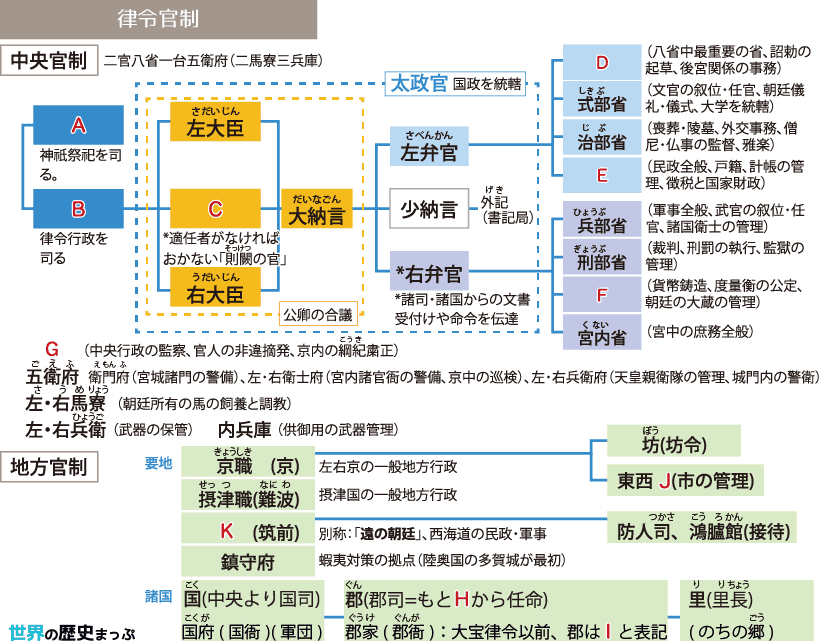

- 中央組織:(二)官、(八)省、(一)台、(五)衛府からなる

律令官制問題図のA〜Gを答えよ

答え A: ●●●官 B: ●●●官 C: ●●● D: ●●● E: ●●● F: ●●● G: ●●●

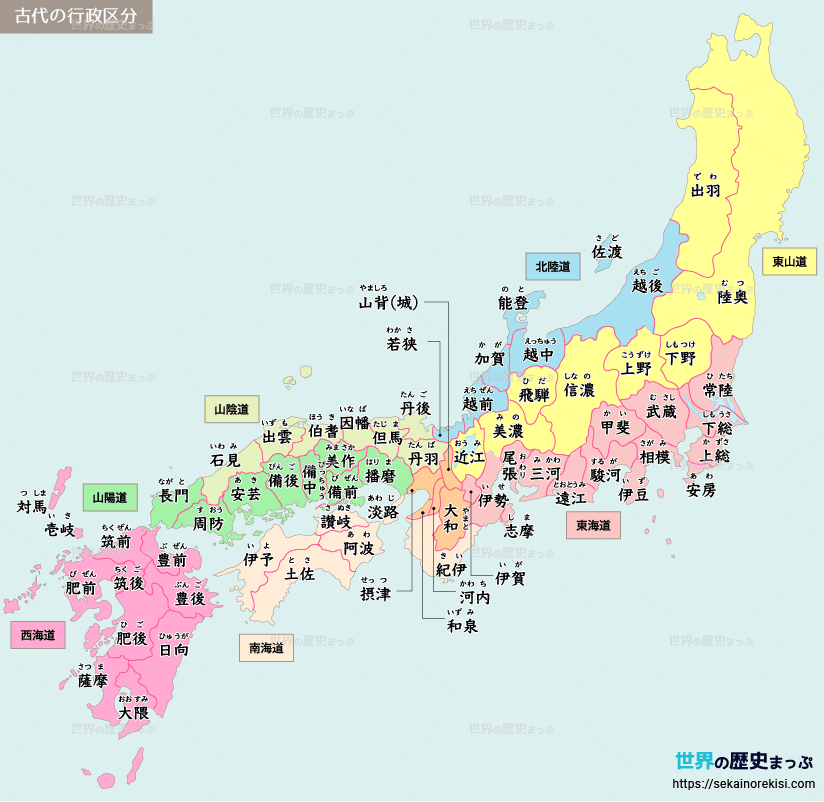

古代の行政区分©世界の歴史まっぷ

地方行政:全国を畿内(五畿)・七道に分ける

畿内:●●●・●●●・●●●・●●●・●●●の5国

七道:北から ●●●・東海道・●●●・山陽道・●●●・南海道・●●●の7道- ①諸国

律令官制問題図 H〜Iを答えよ

答え H: ●●● I: ●●● - ②要地

律令官制問題図 J〜Kを答えよ

答え J: ●●● K: ●●●

- ①諸国

「評」と「郡」(郡評論争)

行単位の「評」が「郡」に代るのは大宝律令以後。藤原京出土の木簡には「評」の文字が記されている

3 律令官制の特徴

- 四等官制:各官庁の官職は大きく長官・次官・判官・主典の四等級に区分(例:国司の長官は●●●、大宰府の長官は「帥」など)

- 官位相当制:与えられた位階に応じて就任する官職が決定

- 官吏の特権(とくに五位以上の貴族には多くの特権が有り)

- ①経済的特権:位に応じて位田、位封など、官職に応じて職田、職封など資人(使用人の一種)などを支給

- ②身分的特権:父が五位以上(又は祖父が三位以上)の子(孫)は就任当初から高位を得る●●●や六義(刑罰の軽減)も有り

4 司法制度

司法・行政の区別なく行政官が司法権を有す

- 刑罰

- 五刑 笞・杖・徒・流・死の5つ(上級貴族は減刑)

- ●●● 謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の8つ(貴族の減刑なし)