農耕社会の成立

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

農耕社会の成立

弥生文化の成立

1 紀元前の中国の情勢

- 紀元前6500年〜5500年頃、中国大陸で農耕社会が成立

- 紀元前6世紀頃、鉄器の使用開始 春秋・戦国時代には農業生産力が進展

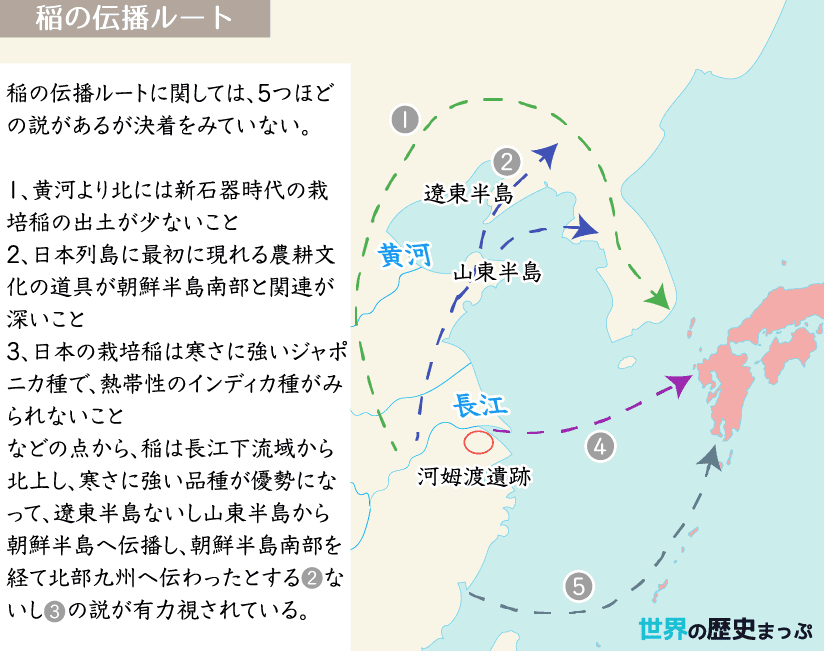

- 農耕や金属器の文化が日本列島に波及 縄文晩期、九州北部で水稲農耕開始

佐賀県菜畑遺跡、福岡県板付遺跡など 弥生文化の成立(前4世紀頃)

2 弥生文化

- 範囲:西日本に水稲耕作を基礎とする弥生文化が成立 東日本へ

- *北海道や南西諸島では食料採取文化が継続(弥生文化は伝播せず)

- 北海道 ●●●文化を経て擦文文化やオホーツク文化が成立

- 南西諸島 ●●●文化が展開

- 特色:水稲耕作の開始・金属器(青銅器・鉄器)の使用、弥生土器の使用

3 弥生土器

(弥生の名称 東京の本郷弥生町向ヶ丘貝塚で発見されたことに由来)

- 特色:薄手で赤褐色。土器の編年により弥生時代を前期・中期・後期に区分

- 器型:用途別に、煮炊き用の甕、貯蔵用の壺、食べ物を盛る鉢や●●●など