平城京の時代

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

平城京の時代

遣唐使

1 唐との交流

- 630年の第1回遣唐使(正使:犬上御田鍬)の派遣から、894年に●●●の建議で廃止されるまで、約260年間にわたり交流

- 8世紀には大規模化:4隻でほぼ20年に1度派遣 別称「よつのふね」

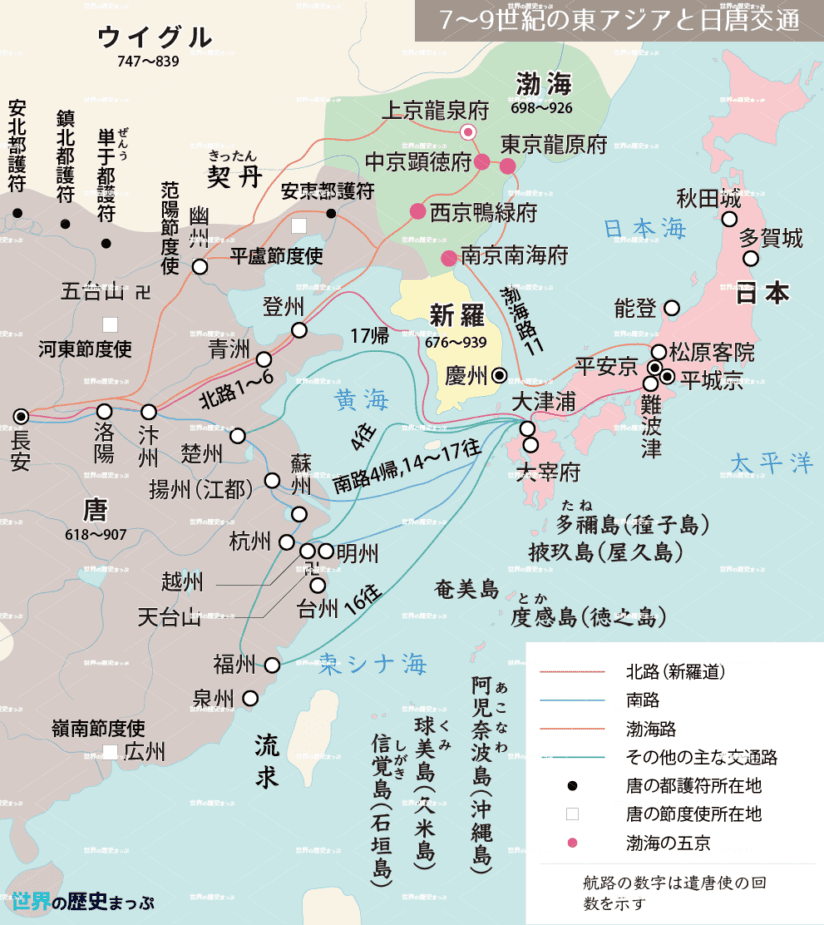

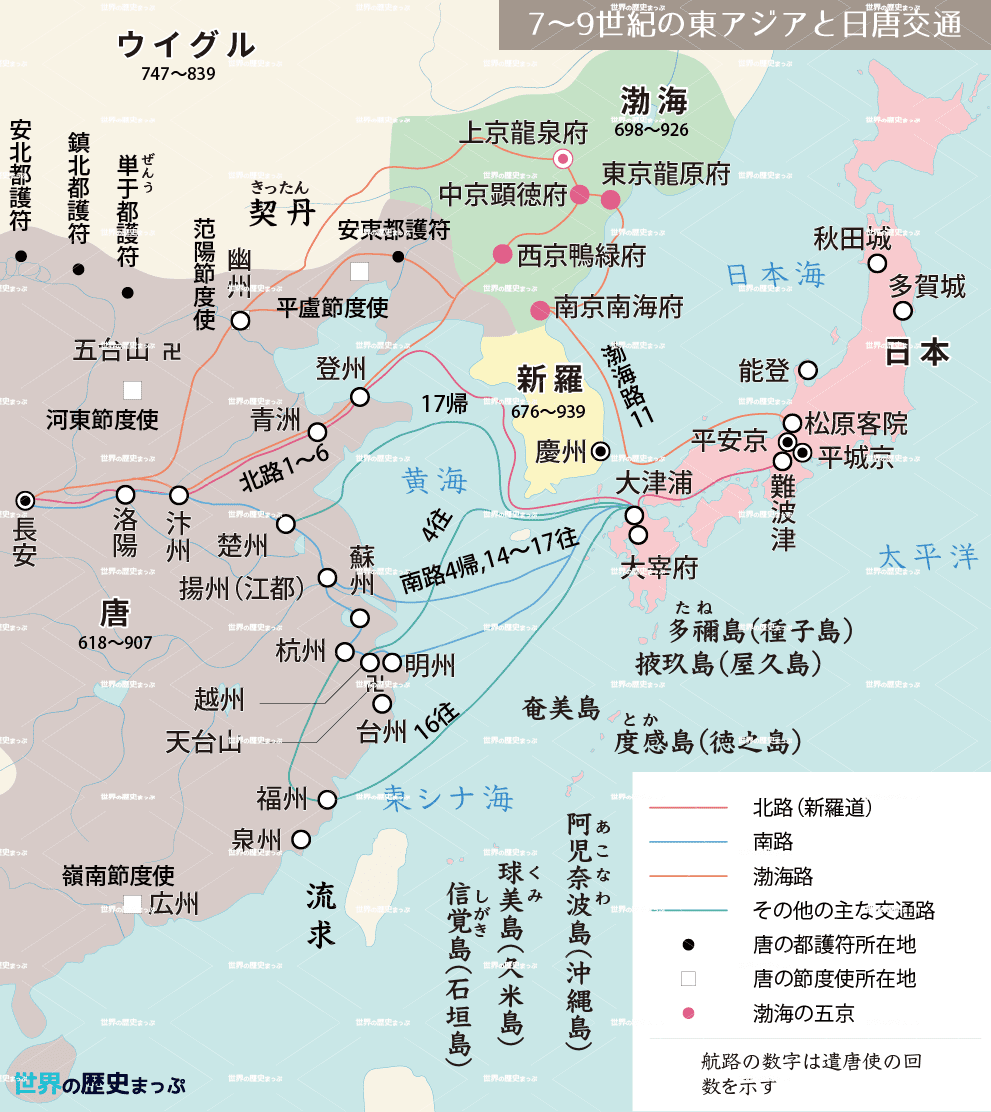

- 航路

- ①初期(7世紀):朝鮮半島沿岸を経由する●●●を航行

- ②中期以降(8〜9世紀):●●●との関係悪化で、東シナ海を横断する危険な南路(一部南島路)に変更 遭難多発

- 主な渡航者

- 唐の疲弊 遣唐使停止

8世紀半の安禄山・史思明の乱(安史の乱)、9世紀の黄巣の乱(唐朝末期の農民反乱)で唐が疲弊 894年、菅原道真の建議で停止

2 その他の交流

遣唐使をしのぐ回数の交流

- 新羅:初期には交流盛ん 日本が新羅を従属国として扱おうとし関係悪化(奈良時代に一時、新羅への出兵計画 中止)

8世紀末、遣新羅使減少、民間商人の往来は盛ん - ●●●:中国東北地方に旧高句麗人や靺鞨族が建国

唐・新羅との対抗上、日本へ頻繁に使節派遣(727年以降)

日本も新羅との対抗上、友好的に交流 能登客院(石川県)や松原客院(福井県)で厚遇、渤海は毛皮・薬用人参をもたらす