公武合体と尊攘運動

公武合体と尊攘運動

桜田門外の変のあと、幕政の中心にすわった老中安藤信正(1819〜71)は、通商条約調印により対立した朝廷との関係を改善し、それによって幕府批判勢力をおさえ込み、さらに条約問題で分裂した国論を統ーして幕府の権威を回復させるため、朝廷(公)と幕府(武)が協調して政局を安定させようとする公武合体政策を進めた。それを象徴するものとして、孝明天皇の妹和宮(1846〜77)を将軍家茂の妻に迎えることに成功したが、有栖川宮熾仁親王(1835〜95)との結婚が決まつていたにもかかわらず降嫁させた強引な政略結婚は、尊王攘夷論者から激しく非難され、安藤は1862(文久2)年、江戸城坂下門外で水戸藩を脱藩した浪士らに襲われて傷つき、まもなく失脚した(坂下門外の変)。

また、京都所司代などを指揮して京都の治安維持にあたる京都守護職を新設して、会津藩主松平容保(1835〜93)をこれに任命し、あわせて参勤交代を3年に1回に緩和し、西洋式軍制の採用、安政の大獄以来の処罰者の赦免など、文久の改革と呼ばれる改革を行った。

文久の改革

| 経過 | 1862年、勅命により実施された幕政改革。薩摩藩主島津忠義の父島津久光が、勅使大原重徳とともに江戸に下って幕政改革を要求したことを機に実施。公武合体、雄藩連合を画策した。 |

|

| 政策 | 職制改革 | 政事総裁職:越前藩主・松平慶永 将軍後見職:一橋家・徳川慶喜 京都守護職:会津藩主・松平容保 |

| 政治改革 | 参勤交代制の緩和 隔年 → 3年に1度、在府は100日 妻子の帰国を許可 |

|

| 軍制改革 | 西洋式軍制の採用 洋式陸軍の設置(洋式の歩・騎・砲3兵の設置、陸軍奉行が統轄) オランダへ留学生を派遣 |

|

| 学制改革 | 学問所奉行の設置 蕃書調所 → 洋書調所として改編(翌63年に開成所) 西洋医学所 → 医学所と改称(1863) |

|

このように公武合体運動が幕府や雄藩藩主層を中心に進められたのと並行して、下級藩士を中心とする尊王攘夷派の動きが激しくなっていった。尊王攘夷論は、尊王論と攘夷論とを結びつけた後期の水戸学の思想で、藤田東湖・会沢安らが中心であった。尊王論それ自体は将軍の支配の正統性を権威づけるものであったが、対外的な危機が迫ると攘夷論と結びつき、欧米列強の圧力に屈服して開国した幕府の姿勢を非難し、実践的な政治革新思想となっていった。

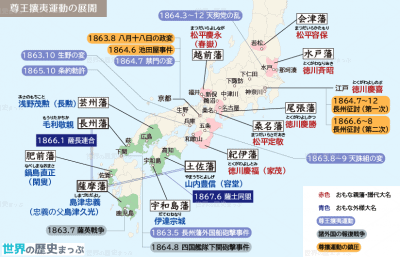

尊王攘夷派の中心になった長州藩も、初めは公武合体運動を進めていたが、1862(文久2)年に中下級藩士の主張する尊攘論を藩論とし、朝廷内部の尊攘派の公家とも結んで、京都で活発に動いて政局の主導権を握った。尊攘派が優位に立った朝廷は、しきりに攘夷の決行と鎖国への復帰を幕府に迫り、幕府は攘夷決行の意思をもたなかったが、やむなく1863(文久3)年5月10日を期して攘夷を行うことを諸藩に通達した。長州藩はこれに応じ、その日、下関の海峡を通過した外国船に砲撃を加える長州藩外国船砲撃事件をおこした。

真木和泉(1813〜64)らは孝明天皇が大和に行幸し、天皇自ら攘夷戦争の指揮をとる計画もたてたがこの長州藩を中心とする尊攘派の動きに対して、薩麿・会津の両藩は朝廷内部の公武合体派の公家と連携し、ひそかに反撃の準備を進めていた。1863(文久3)年8月18日、薩摩·会津両藩兵が御所を固めるなか、長州藩の勢力と急進派の公家三条実美(1837〜91)らを京都から追放し ❶ 、朝廷内の主導権を奪い返した(八月十八日の政変)。この前後、京都の動きに呼応して、公家の中山忠光(1845〜64)、土佐藩士の吉村虎太郎(1837〜63)らが大和五条の幕府代官所を襲った天誅組の変また、福岡藩を脱藩した平野国臣(1828〜64)、公家の沢宣嘉(1835〜73)らが但馬生野の幕府代官所を襲った生野の変、藤田小四郎(1842〜65)ら水戸藩尊攘派が筑波山に挙兵した天狗党の乱など、尊攘派の挙兵が相ついでおこったがいずれも失敗に終わった。

八月十八日の政変で失った勢力を回復する機会をうかがつていた長州藩は、1864(元治元)年、京都守護職の指揮下で京都市中の警備にあたっていた近藤勇(1834〜68)ら新撰組によって京都の旅館池田屋で20数名の尊攘派志士が殺傷された池田屋事件に憤激し、藩兵を京都に攻めのぼらせた。しかし、迎え撃った幕府側の薩摩·会津・桑名の藩兵と京都御所付近で戦い、敗走した。この事件が御所周辺でおこったので、禁門の変あるいは蛤御門の変と呼んでいる。

幕府は尊攘派にさらに打撃を加えるため、禁門の変の罪を問うという理由で朝廷から長州征討(第1次)の勅書を出させ、長州藩を攻撃した。また、貿易の妨げになる尊攘派に打撃を加える機会をうかがつていた列国は、イギリス公使オールコック( Alcook, 1809〜97 )の主導により、前年の長州藩外国船砲撃事件の報復として、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国連合艦隊が下関を砲撃し、陸戦隊を上陸させて下関の砲台などを占領した(四国艦隊下関砲撃事件)。

幕府と列国の攻撃を受けて敗北した長州藩では、尊攘派にかわって俗論派といわれる上層部が藩の実権を握り、禁門の変の責任者として家老3人を切腹させ、幕府に恭順・謝罪の態度を示した。また薩摩藩では、1863(文久3)年に、先の生麦事件の報復のため鹿児島湾に来航したイギリス艦隊と交戦して大きな被害を受け(薩英戦争)、攘夷の不可能なことがしだいに明らかとなった。

イギリスなど4カ国はさらに、尊攘派勢力の退潮という好機を利用して、依然として通商条約を勅許しない朝廷に対して、1865(慶応元)年に兵庫沖に艦隊を送って軍事的な威圧をかけ、兵庫開港は認めさせられなかったものの、通商条約の勅許を勝ち取り、朝廷の攘夷方針をやめさせることに成功した。その翌年、列強は兵庫開港が認められなかった代償として関税率の引下げを要求し、通商条約締結の際に定めた平均で約20%の関税率を廃止し、一律5%に引き下げる改税約書を結んだ。

このころ、対日外交に指導的役割を果たしていたイギリスは、公使パ一クス( Parkes, 1828〜85 )がしだいに幕府の国内を統治する力が弱体化したことを見抜き、対日貿易の自由な発展のためにも、幕府にかわる政権の実現に期待するようになった。薩摩藩でも、薩英戦争で攘夷が不可能であることを知ってイギリスに近づき、西郷隆盛(1827〜77)・大久保利通(1830〜78)ら下級武士が藩政を指導し、武器の輸入・留学生の派遣・洋式エ場の建設など改革を進めていった。

ー方、フランス公使ロッシュ( Roches, 1809〜1901)は幕府を支持し、内政・外交上の助言、さらには600万ドルの借款など、財政的・軍事的援助を与えた。このようにイギリスとフランス両国は対日政策で対立することになり、朝廷·雄藩と幕府の対立と絡みあって外国勢力の介入の危険が高まった。