初期の国際問題

明治初期、政府の外交政策の中心課題は、欧米諸国に対しては幕末の不平等条約の改正であり、東アジア諸国に対しては、清国・朝鮮との国交再開であった。

初期の国際問題

明治初期、政府の外交政策の中心課題は、欧米諸国に対しては幕末の不平等条約の改正であり、東アジア諸国に対しては、清国・朝鮮との国交再開であった。

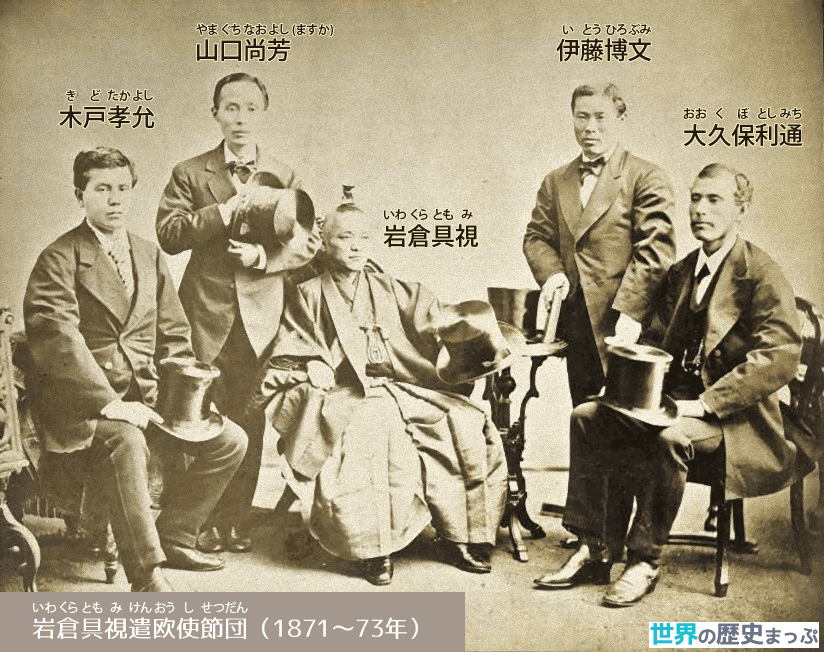

岩倉使節団

また、使節団には近代日本最初の女子留学生5人を含む約60人の留学生が同行した。留学生の多くは留学生活を終えて帰国したのち、いろいろな分野の専門家として、お雇い外国人にかわって、日本の近代化の推進役をつとめた。

女子留学生のはじめ

岩倉使節団一行には吉益亮子・上田悌子・山川捨松・永井繁子・津田梅子の5人の女子留学生が同行していた。彼女らは数え年8歳から15歳の少女たちで、いずれもアメリカ人家庭に引き取られて勉学し、山川・永井・津田は10〜11年に及ぶ留学生活を送った。最年少だった津田は、いったん帰国したのちも再三渡米・渡英し、1900(明治33)年には女子英学塾(現津田塾大学)を創立するなど、女子教育の発展に功績を残した。また山川は陸軍卿大山巌と結婚して社会事業や女子教育の発展を支援し、帰国後に海軍軍人の妻となった永井は、東京音楽学校で音楽教育に尽力した。

領土問題

幕末以来、ロシアとの間で懸案となっていた樺太(現サハリン)の領有問題は、明治政府も引き続いて交渉にあたっていた。その後、ロシアの南樺太への進出が強まるにつれ、政府部内には北海道開拓に全力を注ぐため樺太を放棄しようという意見が強くなり、開拓次官(のち長官)黒田清隆の主張が通って、1875(明治8)年、全権公使榎本武揚は樺太・千島交換条約に調印して、樺太全島をロシアにゆずり、その代償として千島全島を日本領と定めた。また当時、アメリカとその所属問題が未解決なまま残されていた小笠原諸島についても、1876(明治9)年、アメリカ政府がそれが日本領であることを承認して解決をみた。

東アジア諸国との関係

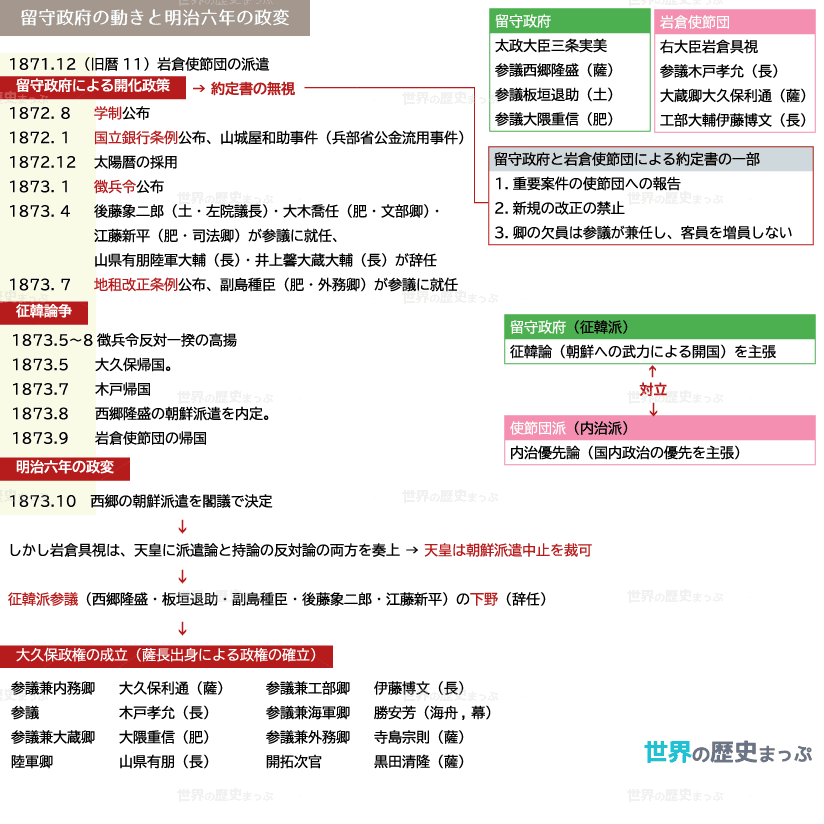

幕末以来、朝鮮は鎖国政策を取り続け、明治政府の交渉態度に不満をいだき、日本の国交要求を再三拒否した。そのため日本国内では、武力を背景に朝鮮に対し強硬方針をもってのぞむべきだとする征韓論が高まった。政府部内でも西郷隆盛・板垣退助・後藤象二郎・江藤新平(1834〜74)・副島種臣(1828〜1905)らの参議がいわゆる征韓論を唱え、1873(明治6)年8月には、西郷隆盛を使節として朝鮮に派遣して交渉にあたらせ、国交要求が入れられなければ、兵力を送り、武力に訴えても朝鮮の開国を実現させるという方針を内定した。

この征韓論は同時に、政府に強い不満を抱き、朝鮮への積極的進出に期待をかけ、それを望んでいる士族層をなだめ、彼らの矛先を海外に向けさせるためでもあった。

しかし、1873(明治6)年9月、岩倉具視一行が帰国すると、欧米先進列強の著しい発展をみてきた大久保利通・木戸孝允らはあくまで内治の整備が先決であるとして征韓論に強く反対し、結局、同年10月、初めの方針は取り消され、西郷ら征韓派の参議は一斉に辞職した(明治六年の政変)。

その後、朝鮮問題は紛糾を続けたが、朝鮮を開国させるきっかけを掴もうとした日本政府は、1875(明治8)年軍艦雲揚を派遣し、朝鮮の沿岸で測量を行うなど示威の行動をとった。同艦の艦長が首都漢城(現ソウル)に近い漢江河口の江華島にボートで近づくと、同島の砲台から砲撃を受けた。そこで雲揚は砲撃して砲台を破壊し、近くの島に兵員を上陸させて永宗城を占領した。これが江華島事件である。この事件をきっかけに、日本政府は朝鮮に圧力をかけ、翌1876(明治9)年、日朝修好条規(江華条約)を結んだ。

対朝鮮外交の基本態度

日朝修好条規を結ぶために、日本は参議黒田清隆を全権使節として6隻の艦隊とともに朝鮮に派遣し、武力を背景に交渉を進めた。ちょうどその20年以上前、ペリーが来航して日本に開国を要求したのと同様な立場に立ったわけである。事実、外務卿寺島宗則はアメリカ公使ビンガム(J.Bingham)に、この使節派遣について「たとえば貴国のコモドール=ペルリが下田に来る如きの処置なり」と説明し、政府は参考資料としてアメリカ公使館からペリーのアメリカ政府への復命書を借り出したという。この条約の締結によって朝鮮は釜山・仁川・元山を開き、片務的な領事裁判権や関税免除を日本に対して認めた。こうして日本は朝鮮に不平等条約を押しつけたが、同時に、朝鮮を一つの独立国として清国の宗主権を否定する立場に立ったのである。

清国に対して、日本は1871(明治4)年、日清修好条規・通商章程などを結んだ。同年、台湾に漂着した50名余りの琉球民が原住民に殺される事件がおこった。清国は、台湾の先住民を「化外の民」として、漂流民保護の責任をとろうとしなかったので、事件の処理をめぐって交渉は難航し、1874(明治7)年、日本政府は西郷従道のもとに軍隊を台湾に派遣した(台湾出兵)。この事後処理のために、大久保利通が全権として清国と交渉し、イギリス公使ウェードの調停もあって、清国は日本の出兵を義挙として認め、償金50万両を支払って解決した。

17世紀初頭以来、琉球は薩摩藩(島津氏)の支配下にあったが、名目上は清国にも属し朝貢するという両属関係にあった。明治政府は琉球を日本の領土とする方針を定め、1872(明治5)年には琉球藩をおき、琉球王尚泰(1845〜1901)を藩王とした(琉球処分)。清国は琉球に対する宗主権を主張してこれに強く抗議し、前アメリカ大統領グラント(Grant, 1822〜85)は、宮古・八重山の先島諸島を沖縄県から分離して清国領とする調停案(先島分島案)を示したが、清国側はこれを認めなかった。その後も紛争は続いたが、日清戦争における日本の勝利によって、琉球帰属問題は事実上、日本の主張通りに解決した。

明治維新論

明治維新が日本における近代国家形成の出発点となったことには異論はないが、その時期をいつからいつまでとするか、またその性格をどうみるかについては、いくつかの考え方がある。まず、明治維新の始まりの時期については①天保の改革ころ、②1853年のペリーの来航とする2説がある。前者は国内的矛盾を、後者は外圧とそれに対する日本の対応を重視する見方である。その終わりの時期については①1871〜73年の幕藩体制解体の諸改革(廃藩置県・地租改正など)実施、②1877年の西南戦争、③1889〜90年の憲法発布・議会開設、などの考え方がある。しかし一般的には、ペリー来航から廃藩置県・地租改正・秩禄処分などの封建諸制度解体に至る一連の大きな変革について、明治維新として理解するのが普通である。

維新の性格については、昭和初期にマルクス主義歴史学の立場から二つの見解が対立するようになった。①「講座派」と呼ばれる人々は維新を絶対主義の形成と考え、その基礎は寄生地主制にみられる半封建的土地所有だと理解した。②「労農派」と呼ばれる人々は明治政府が資本主義育成に全力を注いだ点を指摘し、維新は不徹底ではあるがブルジョワ革命だと考え、寄生地主制も近代的土地所有の上にできたものだと主張した。しかし、1960年代以降、明治維新の本格的な実証研究が深められるようになると、①のような見方は、史実にもそぐわず、論理的にも疑問があり、おおむね否定されるようになった。最近では、欧米諸国と歴史的条件・国際的環境が著しく異なる日本の明治維新について、絶対主義とかブルジョア革命とかいった欧米流の概念を適用しようとすること自体、あまり意味がないとする考え方が支配的である。そしてより広い国際的視野や比較研究の視点が取り入れられるようになった。

そこでは、西欧先進列強の東アジア進出という国際的環境にさらされた日本の対外的危機意識と国家的独立の達成の意義を強調し、外圧(「西欧の衝繋」)に対抗しつつ行われた封建的諸制度の打破という国内変革により近代国民国家の形成が進められた点を重視する視点から、その出発点として明治維新を理解しようとする見方が有力である。