化政美術

絵画にはさまざまな画風が生まれ、とくに庶民に広く愛好されて発達したのは浮世絵で、18世紀半ばに鈴木春信は錦絵と呼ばれる多色刷りの浮世絵の版画を創作し、絵師・彫師・摺師の協力により、飛躍的な発展をとげた。蘭学の興隆とともに西洋画の技法や油絵具が長崎を通して伝えられて復興し、日本人による油絵の作品も生まれた。

化政美術

化政文化 化政美術

| 浮世絵 | 多色刷りの浮世絵の版画(錦絵)として興隆。 | 鈴木春信(1725-70) 喜多川歌麿(1753-1806) 東洲斎写楽(生没年不詳) 葛飾北斎(1760-1849) 歌川広重(1797-1858) |

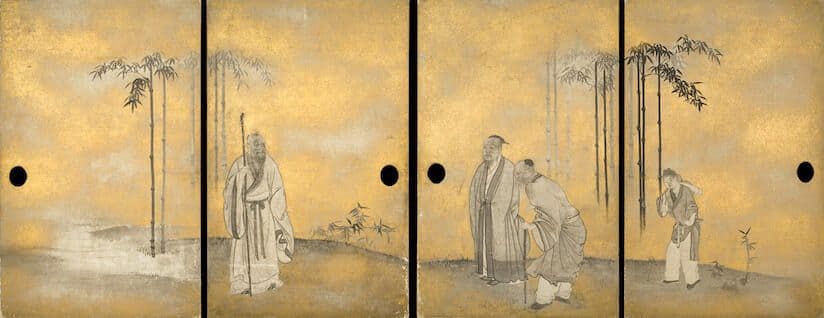

| 文人画 | 明・清の南画の影響を受け、文人や学者が余技に描く | 池大雅(1723-76) 蕪村 谷文晁(1763-1840) 田能村竹田(1777-1835) 渡辺崋山 |

| 写生画 | 円山派:客観的な写生を重んじ、洋画の遠近法を採用。 四条派:文人画と円山派の長所を取り入れ日本画の有力な流れに | 円山応挙(1733-95) 呉春 |

| 西洋画 | 日本人による油絵 | 平賀源内(1728-79) 司馬江漢(1747-1818) 亜欧堂田善(1748-1822) 小田野直武(1749-80) |

絵画にはさまざまな画風が生まれ、とくに庶民に広く愛好されて発達したのは浮世絵で、18世紀半ばに鈴木春信(1725-70)は錦絵と呼ばれる多色刷りの浮世絵の版画を創作し、絵師・彫師・摺師の協力により、飛躍的な発展をとげた。

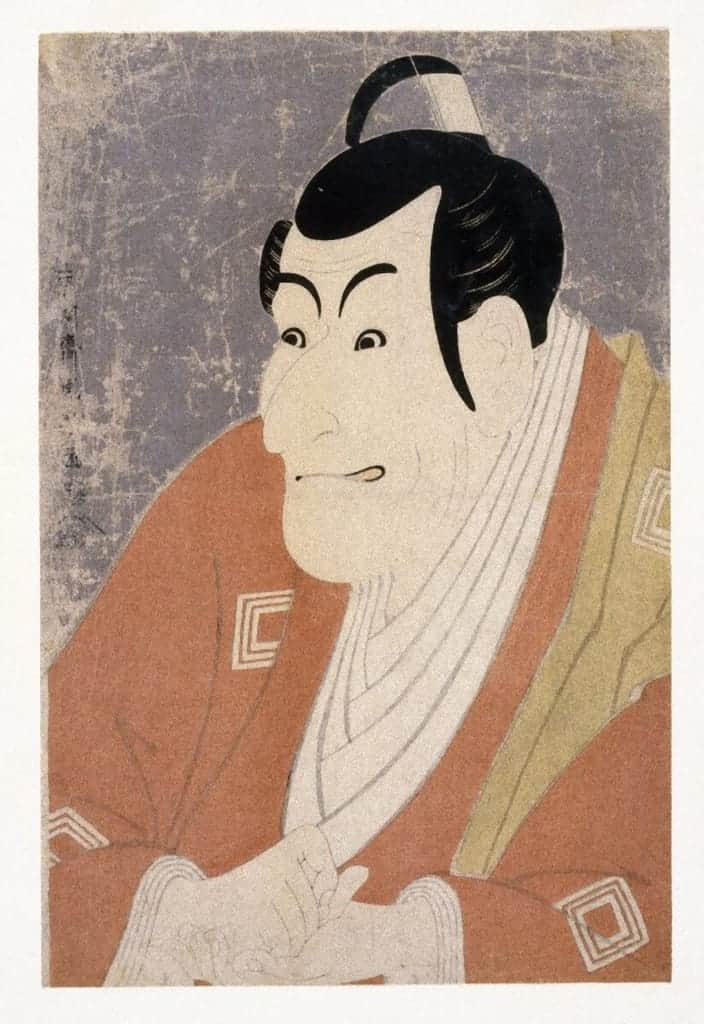

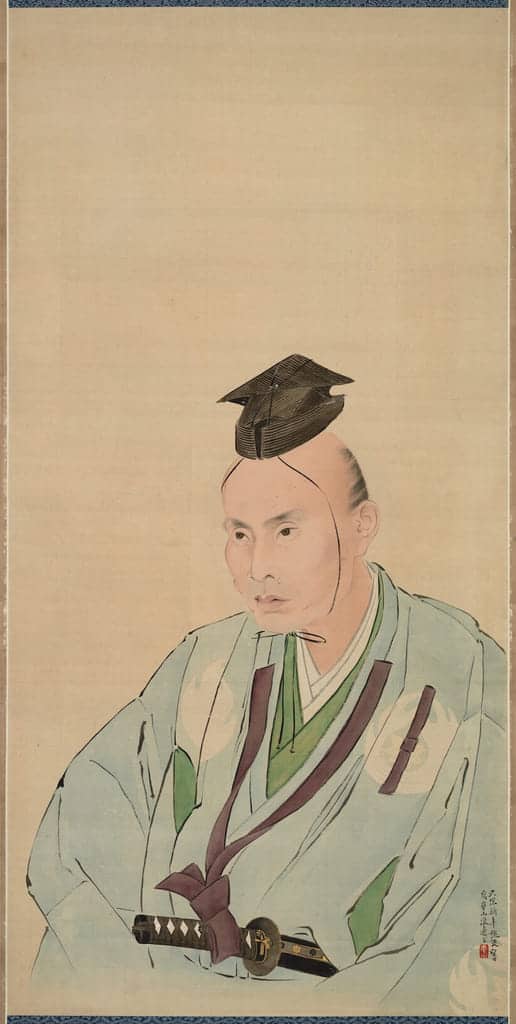

寛政期には、『婦女人相十品』など多くの美人画を描いた喜多川歌麿(1753-1806)、個性豊かに役者絵・相撲絵を大首絵の手法を駆使して描いた東洲斎写楽(生没年不詳)らが優れた作品を生み出した。

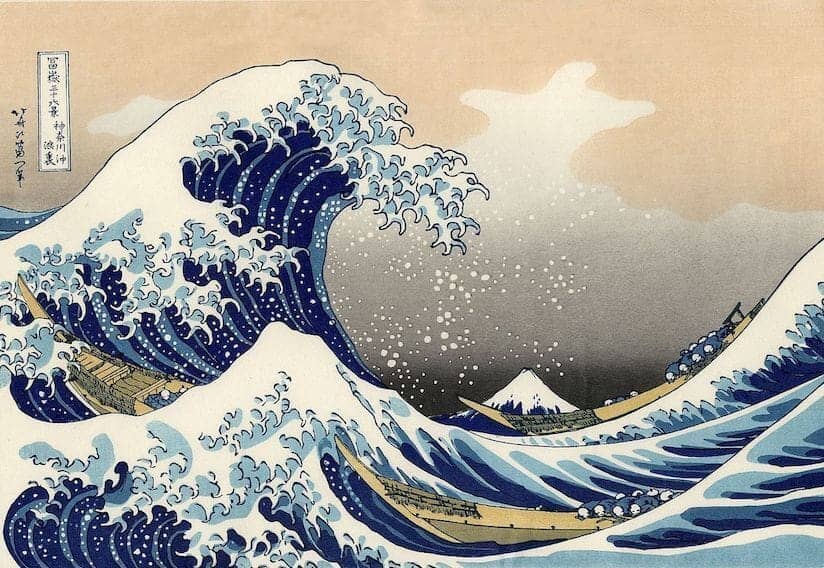

天保期には錦絵の風景版画が流行し、『富嶽三十六景』の葛飾北斎(1760-1849)、『東海道五十三次』の歌川広重(安藤広重1797-1858)らが、民衆の旅への関心と結びついて人気を得た。これらの浮世絵は、ヨーロッパ印象派の画家たちにも強い影押を与えた。

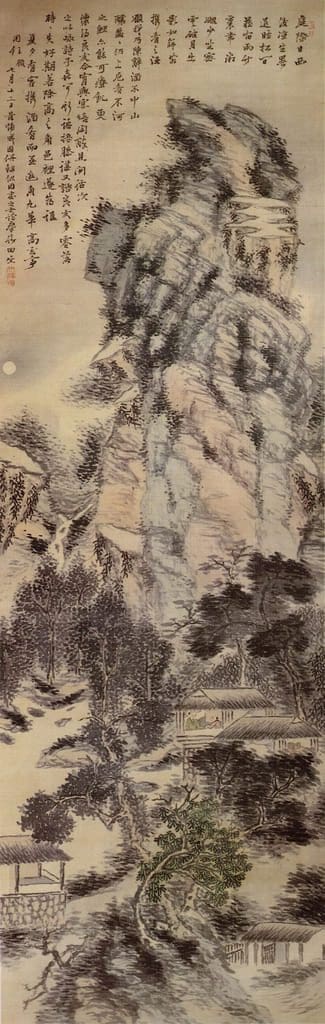

従来からの絵画では、狩野派・土佐派が行き詰まりをみせたが、18世紀半ば以降に明(王朝)・清(王朝)の南画の影響を受けた文人画(南画)と呼ばれる画風がおこり、池大雅(1723-76)と蕪村の合作『十便十宜図』が代表作である。この画風は化政期以降、江戸の谷文晁(1763-1840)、その門人で豊後の田能村竹田(1777-1835)、渡辺崋山がでて、全盛期を迎えた。

『雪松図屏風』『保津川図屏風』などを描いた京都の円山応挙(1733-95)に始まる円山派は、客観的な写生を重んじ、洋画の遠近法を取り入れて、日本的な写生画の様式をつくりあげた。

京都の呉春(松村月淫、1752-1811)が、文人画と円山派の長所を取り入れて始めた四条派は、温雅な筆致で風景を描き、幕末の上方豪商に歓迎された。

西洋画も、近世初期に南蛮人がもたらしたのち、一時途絶えていたが、蘭学の興隆とともに西洋画の技法や油絵具が長崎を通して伝えられて復興し、日本人による油絵の作品も生まれた。平賀源内(1728-79)、『不忍池図』の司馬江漢(1747-1818)、『浅間山図屏風』の亜欧堂田善(1748-1822)、秋田藩士の小田野直武(1749-80)らが代表である。また、江漢は源内に学んで銅版画を創始した。