政党内閣の崩壊

1930年代、ロンドン軍縮問題、満蒙問題の切迫、農村の疲弊など内外の危機に触発され、青年将校や民間の国家主義団体による国家改造運動が活発化。元老・政党・財閥の支配層が国家の危機と国民の窮状をよそに、私利私欲・党利党略にふけっているとして、直接の実力行動によって打倒しようと計画するようになった。

政党内閣の崩壊

日本国内では1930年代に入ると、ロンドン軍縮問題、満蒙問題の切迫、農村の疲弊など、「内外の危機」に触発されて「革新」の気運が高まり、軍部の青年将校や民間の国家主義団体による急進的な国家改造運動がしだいに活発となった。彼らは、元老・政党・財閥などの支配層が国家の危機と国民の窮状をよそに、私利私欲・党利党略にふけっているものとして、これらの支配者たちを直接の実力行動によって打倒しようと計画するようになった。

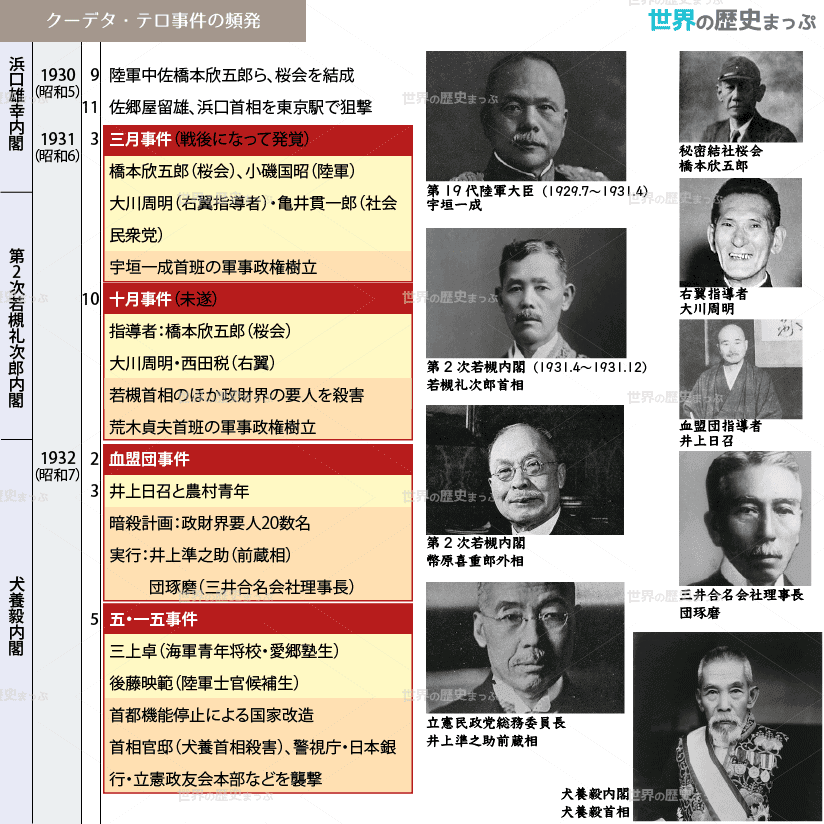

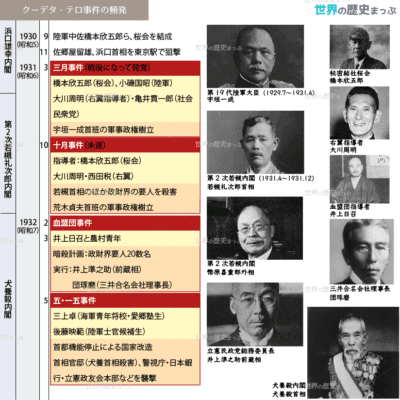

そして、1931(昭和6)年3月には、急進的な国家改造をめざす陸軍の秘密結社桜会の将校と民間の国家主義活動家たちが、無産政党をも動員して、政党内閣を打倒し軍部政権の樹立をはかろうと、クーデタを計画する事件(三月事件)がおこった ❶ 。そののち満州事変が勃発すると、国民の軍部への期待が高まるなかで、国家主義革新の動きがいっそう激しくなり、同年10月には、また同様なクーデタ計画(十月事件)がおこった。両事件はともに未遂に終ったが、十月事件は満州事変の不拡大方針をとる第2次若槻内閣を退陣に追い込むうえで、大きな役割を果たしたと考えられる。また、政党政治家や財界の指導者に対するテロの動きもおこり、1932(昭和7)年2月には前蔵相井上準之助、3月には三井合名理事長団琢磨(1858〜1932)らが相ついで血盟団員 ❷ によって暗殺された(血盟団事件)。

❶ このクーデタ計画は、橋本欣五郎(1890〜1957)を指導者とする桜会の中堅・青年将校たちと、民間の国家主義活動家の大川周明らが中心になったものであるが、陸軍の高官や無産政党の幹部たちも関係していた。しかし、軍部政権の首班に擬せられた宇垣一成陸相の反対で、中止されたという。そのため、宇垣はのちに陸軍の中堅層から排撃されることになった。

❷ 血盟団は井上日召(1886〜1967)を指導者とし、「一人一殺」を唱えたテロリズムの集団。井上準之助や団琢磨のほかにも、多くの政府首脳・政党幹部・財界指導者がねらわれていた。

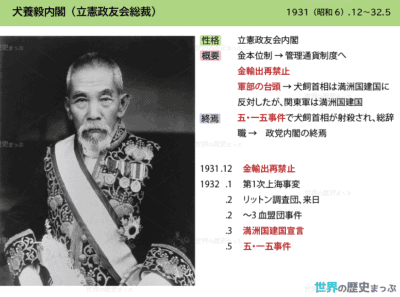

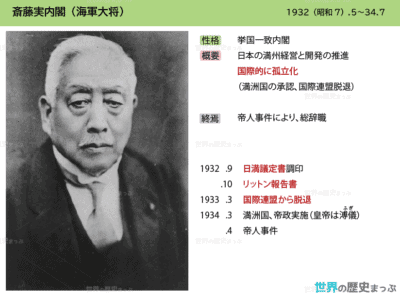

ついで1932(昭和7)年5月15日には、海軍青年将校の一団が首相官邸を襲って犬養首相を射殺し、さらに青年将校や民間の農本主義者の一派が牧野内大臣邸・警視庁・立憲政友会本部・日本銀行・東京近郊の変電所などを襲った。これが五・一五事件である。こうした一連の直接行動は支配層に大きな衝撃を与えた。陸軍は事件後、政党内閣の継続に強く反対し、結局、元老西園寺公望は各方面の意見を聞いて政党内閣の成立を断念し、妥協人事として穏健派の海軍大将斎藤実をつぎの首相に推薦した。斎藤は軍部・貴族院·官僚勢力・政党から閣僚を選び、いわゆる挙国一致内閣が発足した。こうして「憲政の常道」として8年間続いた政党内閣は終止符を打ち、第二次世界大戦の終了後まで復活することはなかった。

斎藤内閣と、これに続く岡田啓介(1868〜1952)内閣は、挙国一致内閣あるいは中間内閣と呼ばれ、まだ軍部の支配は確立してはいなかったが、政党の勢力は弱くなり、軍部及びそれと結びついた革新官僚をはじめ、既成の政党に反対し現状打破を主張する国家主義革新勢力の政治的発言力が、しだいに大きくなった。1934(昭和9)年、軍事当局が「国防の本義と其の強化の提唱」というパンフレット(陸軍パンフレット)を公表して、単に軍事面だけでなく政治・経済・思想・国民生活など全般にわたる改革を主張したことは、軍部(陸軍)の政治的発言力増大の一つの現れといえよう。