ロシアの台頭

- 16世紀:イヴァン4世(雷帝)恐怖政治・農奴制強化。

- 17世紀:ミハイル・ロマノフ:オホーツク建設、ピョートル1世(大帝)北方戦争

- 18世紀:女帝エカチェリーナ2世:第1次ロシア=トルコ戦争・ポーランド分割

ロシアの台頭

ロシアに統一国家が成立するのは、15世紀末のことである。「タタールの軛」すなわちキプチャク・ハン国の支配から脱したモスクワ大公国のイヴァン3世(位1462〜1505)は、諸公国を征服して統一を達成した。東ローマ皇帝の後継者として「ツァーリ(皇帝)」を自称した彼は、ギリシア正教会の権威をも背景として、その専制支配を強固なものにした( 東スラヴ人の動向)。

イヴァン3世の孫にあたるイヴァン4世(位1533〜1584)は、ギリシア正教会の首長を兼ね、専制政治を強化したため、人々から「雷帝」と呼ばれて恐れられていた(イヴァン雷帝)。大貴族層にはとくに厳しく、晩年、オプリチニナと呼ばれた特殊な恐怖政治をしていて、彼らを抹殺した。他方、彼のもとで土地を手に入れた貴族より下の戦士層は、彼を支持した。彼らに支えられて、イヴァン4世は地方行政や軍制の改革をおこない、全国的な身分制議会を創設するなど、中央集権化に努め、絶対君主となった。

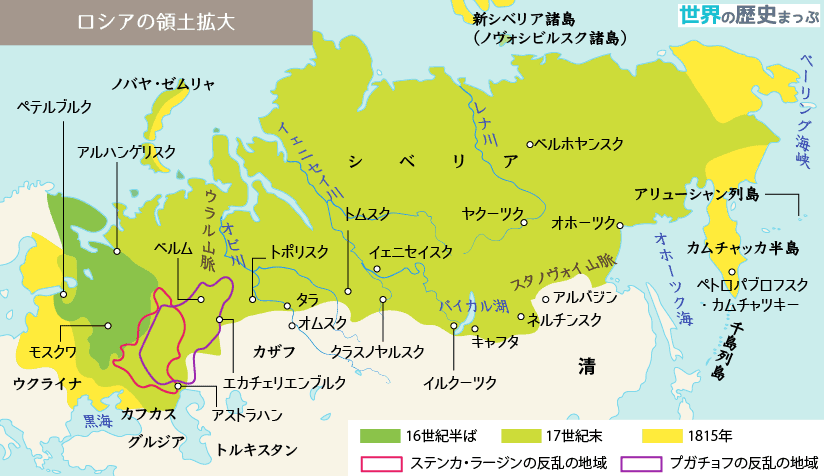

対外的にも彼は、こうした戦士を使って、カザン・ハン国とアストラ・ハン国を征服して、東方のシベリアや南方のカスピ海へのルートを開いた。さらに、東方ではコサックの首領イェルマーク(?〜1585)にシベリアの一部を開拓させた。

しかし17世紀初めになると、イヴァン4世の血統が絶え、政情が混乱した。農民や都市貧民のなかには、役人や領主の支配を嫌って南部国境付近のドン川流域に移り、コサックの集団に身を投じるものも少なくなかった。以後ロシアでは、農民反乱のたびにこのコサックの集団が重要な役割を演じることになる。

政治の混乱そのものは、1613年ミハイル・ロマノフ(位1613〜1645)が帝位につき、ロマノフ朝(1613〜1917)が開かれたことでようやく収拾された。17世紀中ごろになると混乱期に失った領土の回復を求めて、2度にわたる対ポーランド戦争を戦い、西部領土を回復したばかりか、ウクライナの一部をも獲得する。しかしこれらの戦争は、国民の生活を圧迫し、ステンカ・ラージンの反乱(?〜1671)などを引き起こした。

ステンカ・ラージンの反乱

ドン・コサックの指導者(アタマン)であったラージンは、逃亡農民などからなる下層のコサックを率いて、1667年、反乱を開始。政府や商人の船を襲い、奴隷を解放した。カスピ海沿岸のアストラハンを占領したのち、モスクワをめざしてヴォルガ川を北上した。反乱軍には、重税に苦しめられていた農民や少数民族が加わり、大農民戦争となったが、結局、ツァーリの軍隊に敗れ、ラージンは処刑された。しかし、彼の名は英雄として民衆の間に長く伝えられた。

17世紀末に即位したピョートル1世(ピョートル大帝 位1682〜1725)は、武器の製造技術、造船技術など西欧の科学や技術を熱心に導入し、内政改革、とくに軍備の強化、税制の改革、産業の振興に努めた。

他方では、農奴制をいっそう強固にしたので、皇帝権はますます強化された。対外的には、オスマン帝国に対抗する同盟関係を推進し、シベリア経営をさらに進め、1689年には清朝とネルチンスク条約を結んで、黒竜江の北の外興安嶺とアルグン川を結ぶ線に国境を画定し、通商を拡大した。

ロシアの近代化を進めたこのツァーリも、幼年期は異母姉のソフィアの陰謀に苦しめられ、最初の妻エウドキアとは対立して息子のアレクセイを死に追いやるなど、家庭的には不幸であった。

1700年に始まったスウェーデンとの大北方戦争は、21年におよんだ。はじめのうちロシア軍は優勢なスウェーデン軍にナルヴァの戦いで大敗したが、西欧の技術を導入したピョートルの改革が功を奏してもりかえし、1709年のポルタヴァの戦い以後は優勢となり、念願のイングリア、エストニア、リヴォニアを獲得して、バルト海東岸に進出した。

この長期の戦争は結局、1721年の二スタット条約によってロシアの勝利となって終わった。ピョートルはこの間に、バルト海に面するネヴァ川の河口に「西欧への窓」となる都市サンクト・ペテルブルクを建設して、ここに首都を移した。これ以後、ロシアは東欧の最強国として、ヨーロッパ国際政治の舞台に台頭する。

18世紀後半になると、女帝エカチェリーナ2世(位1762〜1796)が登位した。啓蒙専制君主として、ヴォルテールらとも親交のあったエカチェリーナ2世は、国内では、特権を認可して貴族と協力関係を強め、都市にも自治権を与え、経済活動の促進をはかったが、農奴制には手をつけなかった。

それどころか、プガチョフ(1742〜1775)の率いる大農民反乱(プガチョフの乱 1773〜1775)を鎮圧したのちは、かえって農奴制を拡大・強化した。とくにフランス革命勃発後は、反動的になって自由主義思想を弾圧したといわれている。アメリカ独立戦争では武装中立同盟を提唱したほか、南方では2度にわたってオスマン帝国と戦って、クリミア半島など黒海沿岸を奪った(ロシア=トルコ戦争)。この結果、黒海はロシアの内海となった。

プガチョフの乱

貧しいドン・コサック出身のプガチョフは、七年戦争やロシア=トルコ戦争に従軍したが、逃亡をくりかえし、殺害されたピョートル3世を自称して、ヴォルガ流域の貧しいコサックや農民などを率いて大反乱をおこした。この反乱は、政府と貴族に大きな衝撃となったものの、結局、鎮圧され、プガチョフは処刑された。

この時代のロシアは、東方でもベーリング海峡を超えてアラスカにまで進出し、日本にも外交使節ラクスマン(アダム・ラクスマン 1766〜1796以後)を送るなどした。また西方では、3度にわたって、プロイセン、オーストリアとポーランド分割をおこない、自国領土の拡大に成功した。

略年表

ヨーロッパ主権国家体制の展開

| 1562 | ユグノー戦争(〜98) |

| 1571 | レパントの海戦 |

| 1572 | サン・バルテルミの虐殺 |

| 1580 | スペイン、ポルトガルを併合 |

| 1581 | オランダ独立宣言 |

| 1588 | イギリス、スペイン無敵艦隊を撃破(アルマダの海戦) |

| 1589 | フランス、アンリ4世(フランス王)即位(〜1610)ブルボン朝 |

| 1598 | フランス、ナントの王令、ユグノー戦争終結 |

| 1603 | イギリス、シュチュアート朝(〜1714) |

| 1607 | イギリス、ヴァージニア植民地設立 |

| 1613 | ロシア、ロマノフ朝成立(〜1917) |

| 1618 | ドイツ三十年戦争(〜48) |

| 1620 | メイフラワー号、プリマス着 |

| 1628 | イギリス、権利の請願 |

| 1640 | イギリス、ピューリタン革命開始(〜49) |

| 1643 | フランス、ルイ14世即位(〜1715) |

| 1648 | ウェストファリア条約 |

| 1649 | イギリス、チャールズ1世処刑、共和制となる(〜60) |

| 1651 | イギリス、航海法 |

| 1652 | イギリス・オランダ戦争(〜74) |

| 1653 | イギリス、クロムウェル、護国卿となる |

| 1660 | イギリス、王政復古 |

| 1682 | ロシア、ピョートル1世即位(〜1725) |

| 1688 | イギリス、名誉革命 |