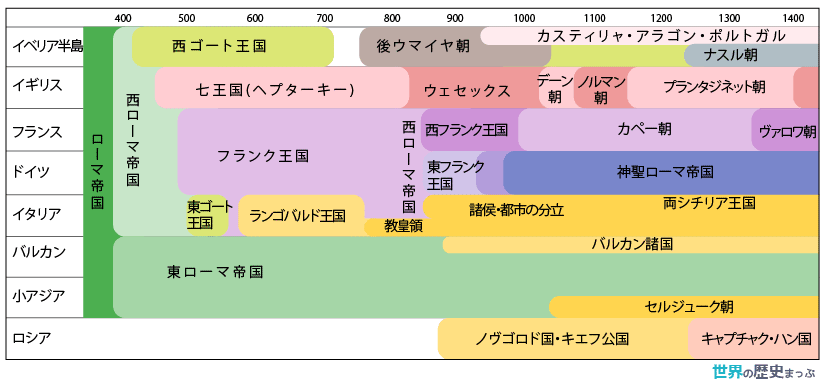

中期ビザンツ帝国 (8世紀初め〜11世紀)

- イサウリア朝(717〜802):1世紀におよぶローマ教会との対立の間に教会はフランク王国に接近、カールの西ローマ皇帝戴冠によってビザンツ皇帝から事実上自立した。

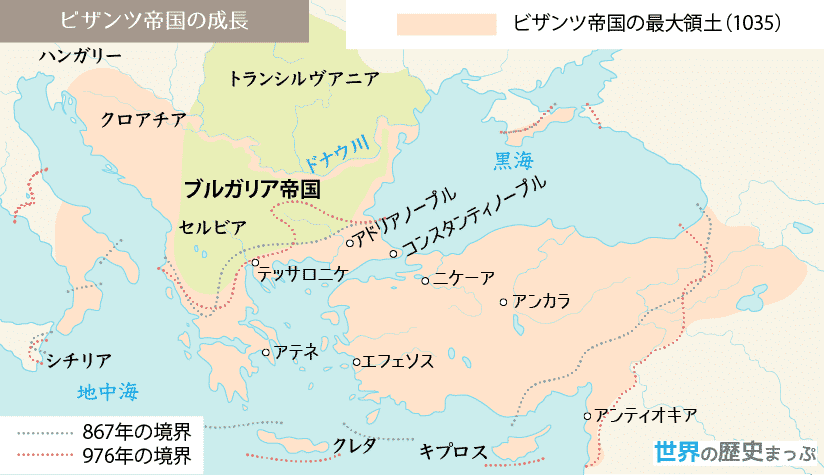

- マケドニア朝(867〜1057):ブルガリア帝国を滅ぼし版図を広げたが、内紛とセルジューク朝、ノルマン人の侵攻が激化して後退、キリスト教世界もローマ・カトリック教会とギリシア正教会とに分裂した。

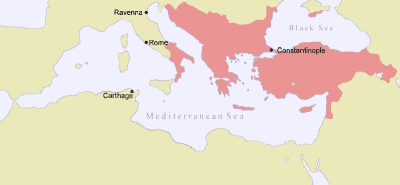

中期ビザンツ帝国

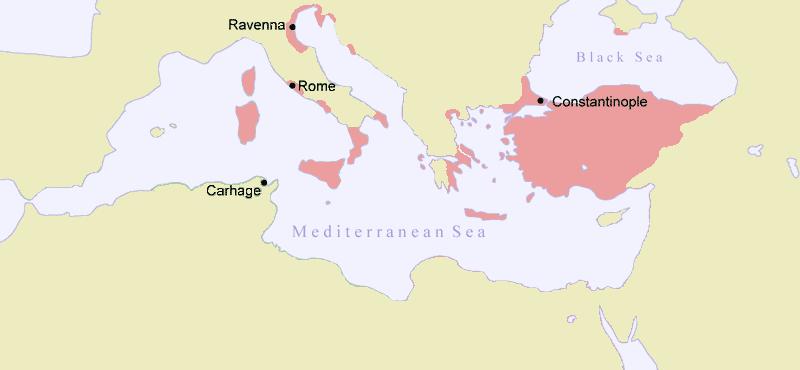

この時代に、ビザンツ帝国はイスラーム勢力を中心とする異民族の攻勢からよく自己を保ち、9世紀後半から10世紀のマケドニア朝において最大の繁栄をみるにいたった。

それは修道院の所領を中心に進展しつつあった大土地所有を抑えるための戦いでもあったが、結果的には国内の混乱をひきおこし、ローマ教皇との関係も悪化させた。

8世紀の末、エイレーネー(東ローマ女帝)は聖像崇拝を復活し、その後一時論争が再燃したものの、843年には聖像崇拝が正当と認められ論争は終わった。これにより、教義面でのローマ教会との関係は修復されたが、1世紀におよぶ対立の間にローマ教会は次第にフランク王国に接近するようになり、カールの西ローマ皇帝戴冠(カール大帝)によってビザンツ皇帝から事実上自立していった。

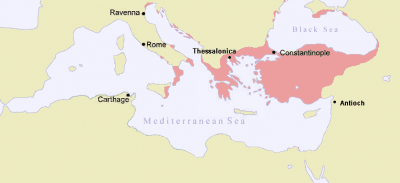

国内の混乱を収拾したビザンツ帝国では、スラブ人への布教活動が本格化し、ブルガリアとセルビアの改宗が達成されたが、ブルガリアはやがてビザンツの北辺を脅かす強大な勢力となった。

帝国の版図は、東方はティグリス・ユーフラテス両河上流、北方はドナウ川に達し、新しい征服地には軍管区制が導入された。こうして、帝国に平和がもたらされ、宮廷を中心に古典文化の復興がみられたが、繁栄の陰で社会の変質が始まっていた。すなわち、小アジア一帯で大土地所有が進展し、帝国を支えてきた自由農民が没落していったのである。

そのころ、東方ではセルジューク朝が小アジアに進出、西方でもノルマン人が南イタリアに進出するなど外敵の攻勢が激化し、ビザンツは後退を余儀なくされた。

特に、1054年コンスタンティノープル総主教がローマ教皇庁と断絶したことは、南イタリア支配の維持を困難なものにし、まもなくノルマン人に奪われた。