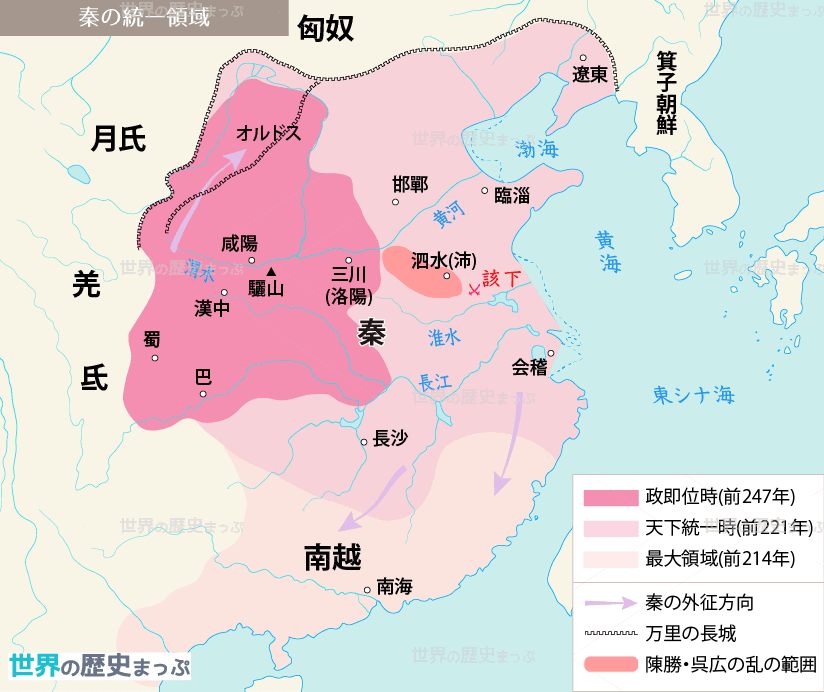

秦の統一

秦は戦国時代のはじめの孝公のとき法家の商鞅を用いて富国強兵政策を行い中央集権化を推し進め、戦国七雄のうちで最強となった。紀元前221年、政は中国を統一して始皇帝となり、法家の李斯の意見にもとづき中央集権的な統一政策を実施した。

秦の統一

秦は中国の北西辺境の地におこり、渭水に沿って次第に東へ移動しながら勢力を拡大していった。戦国時代(中国)はじめの孝公(秦)のとき都を咸陽に移し、法家の商鞅を用いて富国強兵政策を行い中央集権化をはかった。その後、秦は戦国七雄のうちで最強となり、秦王の政のとき、東周および東方の6国を次々に滅ぼして、紀元前221年に中国を統一した。中国を統一して諸王の王となった秦王の政は、「王」に変えて新たに「皇帝」(「煌々たる上帝」、光り輝く絶対神という意味)の称号を採用した。すなわち秦の始皇帝(位紀元前221〜紀元前210)である。始皇帝は、法家の李斯の意見にもとづき中央集権的な統一政策を実施した。

商鞅の改革

商鞅は衛の国の公子で、形名(法律)を学んだが衛の国では受け入れられず、秦に入り、紀元前361年以降、孝公(秦)に仕えた。商鞅は孝公に富国強兵を説いて受け入れられ、中央集権的支配体制の確立に努めた。改革の中心は以下の点である。

- 県制の実施:新しい占領地(小国)に県制を施行し、長官を派遣しておさめた。これによって農民を直接国家の成員として把握、個々の農民を支配して税役の基盤とした。

- 分異の法:成人男性が2人以上いる家庭を強制的に分家させて小家族を作り、新開地に移住させた。この結果、生産力が大いに向上した。

- 什伍の制:農民を5家・10家単位で隣組を作らせ、治安維持などの面で連帯責任を負わせた。

- 軍功爵 軍功によって爵位を与え、その爵位の等級に応じて土地・財産を与える。出身氏族の区別無しに兵士に採用し、手柄をたてたものには、身分の差なく爵位を与えた。また、爵位の等級によって土地・財産が与えられ、兵士たちの忠誠心や戦意は飛躍的に向上した。

こうした一連の改革は「商鞅の変法」と呼ばれ、厳格な賞罰規定が設けられた。

中央官制では、丞相(行政)・太尉(軍事)・御史大夫(監察)をおいてそれぞれ権力を分立させた。地方では、周の封建制を廃して、統一以前から秦の領土ですでにおこなわれていた郡県制を全国に施行した。

その結果、全国を36の郡に分け(のちに新しい領土が加わったり、大きい郡を分けたりして48郡にしたといわれる)、それぞれの郡には守(行政)・尉(軍事)・監(監察)その下の県には令(行政)・尉(軍事)などの官吏を中央から派遣し統治にあたらせた。郡県制の施行とともに、反乱を防ぐ目的で民間にあった兵器を没収して都の咸陽に集め、全国のおもな都市の城壁を破壊し、12万戸といわれる富豪を咸陽に移した。また、これまで各国で異なっていた度量衡・貨幣(半両銭の鋳造)・文字を統一し(小篆)、さらに車軌(車軸の長さ)の統一もはかったといわれる。

さらに儒家による周の封建制復活の動きに対する李斯の批判にもとづき、医薬・占い・農業技術書以外の書物は全て焼かせ(焚書,紀元前213)、翌年、儒家のうちに皇帝を謗るものがあったことで、咸陽に居住する460数名の儒学者らを捕らえて生き埋めにし(坑儒)、言論・思想の統制をはかった(焚書・坑儒)。

そのほか、始皇帝は中国を統一した翌年から地方の巡幸をおこなって皇帝の威厳を各地に示し、皇帝権力の絶対化と中央集権化を推し進めた。

このころ、北方モンゴル高原では、遊牧民の匈奴の勢力が強大になっていたため、秦の北方への進出は阻まれていた。始皇帝は、将軍の蒙恬を派遣し、オルドスの匈奴を攻撃してこれをゴビの北方に退けるとともに、戦国時代(中国)に北辺の燕・趙などが築いていた長城を修復・連結して匈奴の侵入に備えた。長城は、東の遼東(遼寧省遼陽市)から西の臨洮(甘粛省岷県)におよぶ1万余里(4000km余)にわたるもので、これがいわゆる万里の長城である。

また、南方に対しても南越に遠征して華南・ベトナム北部にまで領土を広げ南海(現広州)・象・桂林の3郡をおいた。こうして、北はモンゴル高原の南辺から、南はベトナム北部におよぶ広大な領土をもつ大帝国が建設された。

始皇帝が採用した支配体制は、以後2000年におよぶ中国の中央集権体制の原型となったが、そのあまりに急激な改革や厳格な法治主義による統治は、旧6国の貴族や民衆の反感を招いた。とりわけ、度重なる遠征および長城の修復や壮大な宮殿(阿房宮)・陵墓(始皇帝陵(驪山陵)造営などの大土木工事に関わる負担は、民衆の生活を大変苦しめた。そのため、紀元前210年に東方巡幸途中で始皇帝が病死し、二世皇帝胡亥が即位すると、翌紀元前209年に陳勝・呉広の乱が起こり、これを契機に各地で反乱が勃発した。そのなかには、のちに漢の高祖となる劉邦やもとの楚の貴族出身の項羽も含まれていた。

こうして各地に起こった反乱の渦中で、秦は統一後わずか15年にして滅亡した(紀元前206)。

陳勝・呉広の乱

陳勝はもと日雇いで生計を立てていた貧しい農民で、北辺を守備する兵士として徴発されたが、期間内に目的地である河北の漁陽に到達できないことが明らかになると、斬罪になるのを恐れて呉広らと引率の隊長を斬り反乱をおこした(紀元前209年)。はじめは小規模な反乱集団であったが、秦の拠点を次々に攻略し、河南に張楚という小さな王朝をたてるようになると、秦の圧政に苦しむ農民の支持をえてその規模も拡大した。陳勝・呉広による反乱そのものは、秦軍の圧力や内部の離反により急速に崩壊し、わずか6ヶ月で鎮圧された(紀元前208年)が、これに呼応するようにして各地で反乱がおこった。

なお、陳勝の

「嗟呼燕雀安知鴻鵠之志哉」「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」(ああ、燕や雀のごとき小鳥にどうして鴻(ヒシクイ)や鵠(白鳥)といった大きな鳥の志がわかろうか)の言葉や、反乱に際しての

「王侯将相寧有種也」「王侯将相いずくんぞ種あらんや」(王や諸侯、将軍、宰相になると生まれた時から決まっている訳ではない。即ち、誰でもなることができるのだ)の言葉は有名である。

秦の統一が登場する作品

大秦帝国 -QIN EMPIRE-

紀元前4世紀中頃。秦が弱小国から強国へと発展していく歴史を、「商鞅の変法」を中心に描く。楚、斉、燕など諸侯国に攻め立てられ滅亡寸前の秦の君主となった孝公は、魏国出身の稀代の策士・商鞅と共に法による一大改革に乗り出す。

大秦帝国 縦横 ~強国への道~

大秦帝国 -QIN EMPIRE- あらすじと登場人物の続きとなる作品。始皇帝が中国を統一する約100年前、“商鞅の改革”により国力増強に成功した秦を舞台に、縦横家が割拠した第26代君主・恵文王の時代を中心に描く。

項羽と劉邦 King’s War