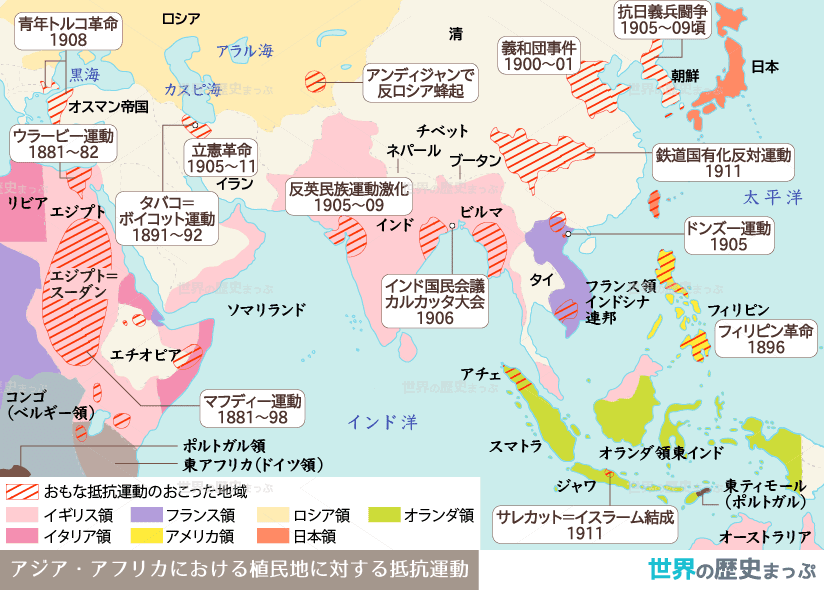

西アジアの民族運動と立憲運動

1880年前後のオスマン帝国・エジプト・イランのヨーロッパへの従属をもたらした専制権力を批判する民族運動は、専制に変わる政治体制を樹立しえず、政府は膨大な外債を抱え、工業製品を輸入し原料を輸出するだけで弱体化した。

西アジアの民族運動と立憲運動

1880年前後の時期に、オスマン帝国・エジプト・イランで展開された民族運動は、ヨーロッパへの従属をもたらした専制権力を批判するものであったが、結果的には専制に変わる政治体制を樹立しえず、政府は膨大な外債を抱えて破産し、産業は工業製品を輸入し原料を輸出するだけでむしろ弱体化し、経済的な従属が強まった。

オスマン帝国

オスマン帝国では、スルタン・アブデュル=ハミト2世は、1878年にミドハト憲法( オスマン帝国の改革)を停止して以降専制を続け、オスマン帝国存続の道をパン=イスラーム主義に見出し、アフガーニーをイスタンブルに招いたが、それは帝国の一体性を維持するための道具にすぎなかった。他方帝国の内部では、セリム3世以来の改革によって、西欧式の教育をうけ、西欧の思想・文化を享受した官僚・将校・知識人が育ち、彼らがトルコ革命へといたる改革の担い手となった。

1889年に結成された「統一と進歩委員会」は、スルタンの弾圧をうけ一時パリに拠点を移し、専制の打倒と立憲政治の復活をめざした。西欧では「青年トルコ」 Genç Türkler の名で知られたが、クルド人・アルメニア人や、ロシアからの亡命トルコ人らも参加した。1906年にサロニカ(テッサロニケ)に本部を樹立し、ここに駐屯する青年将校の間に支持をえた。1908年に同地で軍の反乱を組織し、ミドハト憲法の復活を要求し、スルタンはこれを認め、第2次立憲政が成立した(青年トルコ革命)。13年には、対外危機を背景に、クーデタによって政権を掌握し、エンヴェル=パシャ Enver Pasha (1881〜1922)やタラート=パシャ Talat Pasha (1874〜1921)らによる三頭政治をおこなった。青年トルコの運動は、反専制の点では一致していたものの、ムスリム=トルコ人の主導による帝国の再建を主張する派と帝国内の諸民族の融和を重視する派との対立があった。また、ロシア領中央アジアからの亡命トルコ人の流入にともない、ジヤ=ギョカルプ Ziya Gökalp (1876〜1924)らの主唱するトルコ民族主義の傾向が強まった。

イラン

イランでは、パリ・ロンドン・バクー・イスタンブルなどで発行された新聞や雑誌をつうじて、専制に対する批判が強まっていた。1905年テヘランでは、バーザール商人と宗教指導者がストライキをおこない、翌06年には全市におよぶ動きとなった。王はこれに屈し、国民会議の召集令を発し、主要都市には地区や同業組合ごとに革命委員会が組織された。10月には、第1回国民議会が開催され、利権譲渡や外債の拒否、トゥユール制の廃止などを議決し、さらに憲法が起草され、国王の批准を経て発布された。

しかし、1907年の英露協商では、両国によるイラン分割案が画策され、翌08年には、イギリスの黙認のもとで、ロシアによる介入が始まった。国王は、ロシア将校の指揮するコサック軍を用いて議会と革命委員会の解散を命じ、武力弾圧にふみきった。これに対し、タブリーズでは商人・職人・ウラマー・任侠集団などからなる義勇軍が市を防衛し、これに呼応したラシュトやイスファハーンの軍がテヘランに進軍し、09年7月国王は逃亡した。再開された国民議会では、アメリカ人財政顧問の招聘をめぐってロシアと対立し、ついに1911年ロシアはイランに軍を進め、議会を閉鎖し、英・露の介入のまえに立憲革命は終焉し、諸法案は実行されないままとなった。

近代日本と中東

条約改正の課題を抱えた明治政府は、同じく不平等条約に苦しむエジプトなど中東諸国の法制に関心をもち、調査研究がおこなわれた。とくにウラービー運動の弾圧は衝撃を与え、東海散士などの著作には、同じアジアの被抑圧民族としての共感が示されている。1890年にはオスマン帝国スルタン・アブデュル=ハミト2世がパン=イスラーム主義の喧伝のために派遣した親善大使が日本に到着した。日露戦争の勝利(1905)は、ロシアの圧迫をうけていたオスマン帝国やイランなどの立憲運動に刺激を与え、日本を「東洋の鑑」と称えた。しかし日本では、台湾・朝鮮への植民地支配が進み列強の仲間入りするにつれて、イギリスのエジプト統治を「模範」として学ぶ論調に変わっていく。大東亜共栄圏構想が鼓舞された1930年代は、欧米列強に抵抗するイスラーム教徒の運動やパン=トルコ主義の思想に関心が注がれ、満蒙や東南アジアなどでは連携の工作が試みられた。