アクスム王国 (紀元前後〜9世紀頃)

紀元前後、エチオピアにおこった王国。メロエ王国を滅ぼし、インド洋貿易に活躍。最盛期にはイエメンに進出。アクスム王国は1世紀中ごろの作と思われる『エリュトラー海案内記』に、初めてその名が現れる。3世紀にはアラビア南西部にまで勢力をのばし、紅海の制海権を握ったあと、インド洋でギリシア系ローマ商人が撤退したあとの商権を巡ってササン朝のペルシア商人とアクスム商人が争った。4世紀半ばにコプト派のキリスト教を受容した。

アクスム王国

首都:アクスム(ゲエズ語)

メロエ王国(クシュ王国のメロエ遷都後の国)を滅ぼし、インド洋貿易に活躍、最盛期にはイエメンに進出。4世紀半ばにコプト派のキリスト教を受容した。

イスラーム世界の形成と発展

インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化

アフリカのイスラーム化

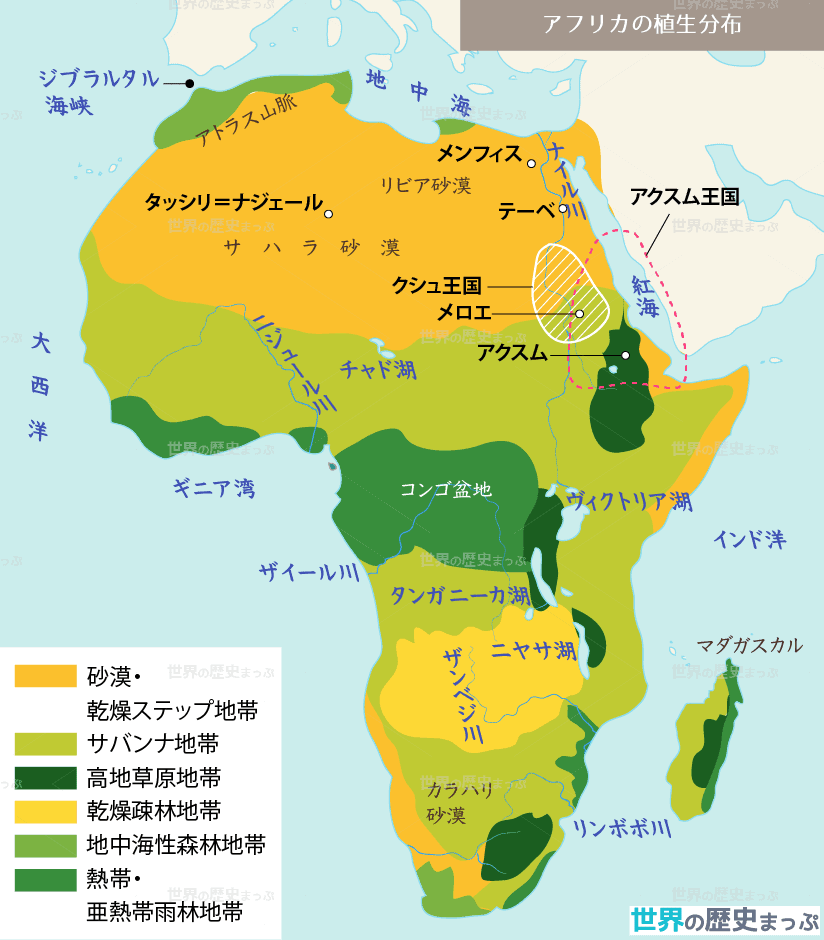

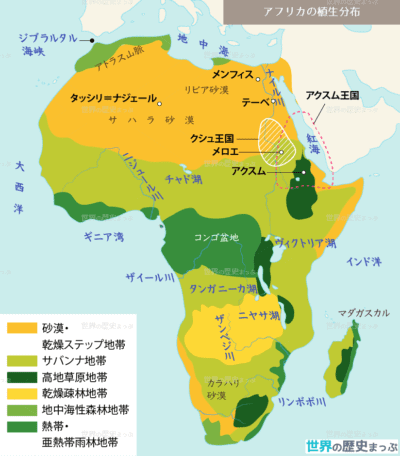

アフリカの内陸部は、北部の砂漠地帯とニジェール川やザンベジ川など大河流域の熱帯雨林を除いて、大半はサバンナ気候帯に属する。

オリエントと地中海世界

古代オリエント世界

ササン朝

ササン朝は、東西交易の利益の独占をねらって、海陸で積極的な政策がとられた。ペルシア湾からインドにいたる航路は整備され、インド洋ではギリシア系ローマ商人が撤退したあとの商権を巡ってペルシア商人とエチオピアのアクスム商人が争った。アクスム王国は3世紀にはアラビア南西部にまで勢力をのばし、紅海の制海権を握ったあと、インドへの進出をはかっていたのである。他方、陸上ではハトラをはじめとする隊商都市が相次いで征服され、次の世紀に入ると、隊商路を脅かすアラブ遊牧民を討伐するため、アラビア半島内部にまで遠征が行われるようになった。

ペルシア商人とアクスム商人

6世紀の東ローマ帝国の歴史家・プロコピオスの伝えるところによると、ササン朝をつうじて、シルク・ロード経由で中国の絹を入手することを嫌ったユスティニアヌス帝は、同盟国のアクスム王国の王に、インド経由で絹を輸入してくれるよう依頼した。しかしその当時インド西岸の諸港においては、ペルシア商人の勢力がアクスム商人のそれを上回っていたため、絹はペルシア商人によって買い占められ、ユスティニアヌスは海路によって絹を入手することができなかったという。

エジプト統一王国の形成と展開

エジプト末期王朝時代

クシュ人

ついに4世紀前半に後者の攻撃を受けて滅亡した。アフリカ奥地やインド洋とエジプトを結ぶ交易の中継地として繁栄し、エジプトから学んだ製鉄技術をさらに奥地の黒人アフリカ社会に伝えた。ナパタやメロエには、現在でも神殿やピラミッドの遺跡が残り、このアフリカ最古の黒人王国が到達した文化の高さを示している。

文化

325年ごろエザナ王の下で、王国はそれまでの多神教の信仰に代わってキリスト教を受容した。エチオピア正教会の典礼では現在でもアクスム王国の言語であるゲエズ語が用いられている。アクスムはプレスター・ジョン伝説の候補地の一つとして挙げられていた。

アクスムは国際的に且つ文化的に重要な国だった。エジプト、スーダン、アラビア、中東、インドといったさまざまな文化が集う場所で、アクスムの都市にはユダヤ教徒やヌビア人・キリスト教徒・仏教徒さえいた。

王国初期の300年ごろ、キリスト教が伝来する前に建てられたと考えているオベリスクが、現在まで残っている。

参考 Wikipedia