カタラウヌムの戦い

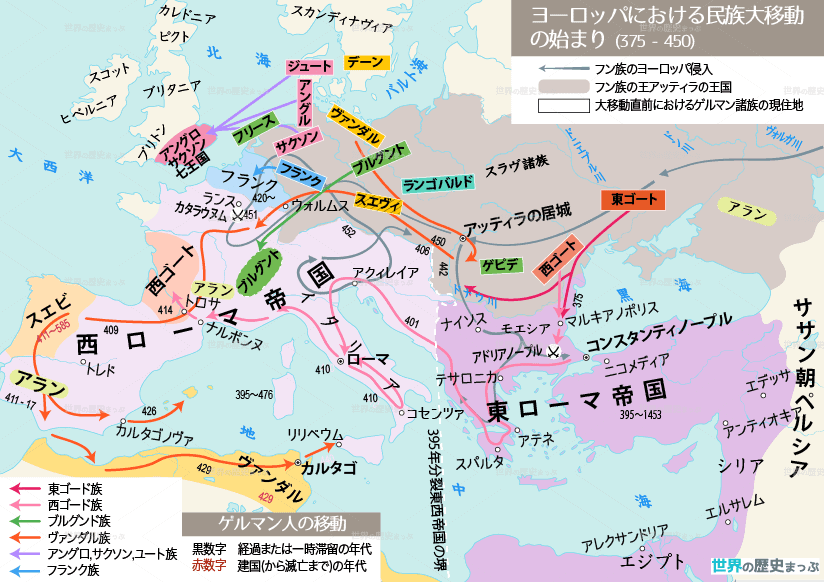

ゲルマン民族の大移動の時代に、アッティラ率いるフン族と西欧諸民族連合軍の間で行われた会戦。激戦の末、西欧はフン族の征服を免れることができたがフン族の勢力は維持され、ローマ側も追撃不可能なほどの被害を受けたことで、西ローマの勢力は弱まり、ガリアへのフランク族の侵入がはじまることとなった。

カタラウヌムの戦い

| 年月日:451年6月20日 | |

| 場所:カタラウヌム(現北フランス、シャロン=アン=シャンパーニュ) | |

| 結果:戦術的引き分け。フン族の撤退。 | |

| 交戦勢力 | |

| 西ローマ帝国 西ゴート族 フランク族 ブルグント族 サクソン族 |

フン族 東ゴート族 ルギイ族 スキリア族 トゥリンギ族 ゲピド族 バスタルナエ族 ヘルリ族 |

| 指導者 | |

| テオドリック1世 アエティウス メロヴィクス |

アッティラ |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

背景

フン族

フン族は強力な騎馬部隊を率いる蛮族としてその名を轟かせており、東進の過程でアラン族やゴート族の王国を滅ぼして住民を虐殺し、生き残った者たちも配下の兵士として従えるなど、多くの部族を従えるていた。

4世紀末から度々東西ローマの領内に入り込んでは、撤退する代償として莫大な賠償金を獲得していた。

410年頃にフン族はドナウ川中流域を制圧し、433年に西ローマ帝国の将軍アエティウスとの取り引きによってパンノニアとイリュリクムの一部の支配権を認められた。

434年、フン族・ルーア王が死去し、息子のアッティラと甥のブレダが共同王位に就き、ローマ側に逃亡者(ローマ側に雇われていたフン族兵士など)の送還、ルーア王に納めていた貢税を倍額の金、市場のフン族商人への開放、ローマ人捕虜の身代金の支払に同意する有利な条約を結び、東ローマ領から撤退し、ハンガリー平原へ戻った。

テオドシウス2世はこの機会を利用してコンスタンティノープルの城壁の強化、最初の海上城壁の建設そしてドナウ川沿いの国境陣地を構築した。

436年にはブルグント王国に侵攻し、グンダハール率いるブルグント軍を壊滅した。

その後数年間フン族はササーン朝へ侵略ていたが、アルメニアでサーサーン朝に敗退したため、ササーン朝侵略を放棄して関心をヨーロッパへ戻した。

440年、マルゴスの司教がフン族の王族の墓を暴いて財宝を奪ったとしてブレダとアッティラは罪人の引き渡しを求め、これを口実にフン族は再びローマ国境に現れ、条約によってつくられたドナウ川北岸の市場の商人たちを攻撃した。

フン族はドナウ川を渡って川沿いのイリュリア諸都市や砦を略奪し、モエシア(現セルビア-ブルガリア)のウィミナキウム(現コシュトラッツ)は完全に破壊した。

フン族がマルゴスを攻めた時、侵攻の口実をつくり引き渡しを求められていた司教が密かにフン族から助命の約束を受けて城門を開き、町は陥落した。

フン族がドナウ川の防衛線を制圧した頃、ガイセリックに率いられたヴァンダル族が440年に西ローマ帝国アフリカ属州の首都カルタゴを占領した。

441年にはサーサーン朝のシャー・ヤズデギルド2世がアルメニアを侵略した。

ローマ帝国の最も豊かな州であり主要な食糧供給地であったアフリカ属州をヴァンダル族から奪い返すためにバルカン半島の軍隊は剥ぎ取られ、これによりアッティラとブレダにイリュリアを経てバルカンへ入る道が開かれ、441年に侵攻した。

マルゴスとウィミナキウムを略奪したフン族はシンギドゥヌム(現ベオグラード)とシルミウムを奪取した。

騒乱は442年にも続き、テオドシウス帝はシチリアから軍隊を呼び寄せ、フン族との戦争の財源として新貨幣を大規模に発行する。これらの準備を行った上で、彼はフン族の要求を拒否しても安全だと考えた。

ブレダとアッティラは443年の戦役でこれに応えた。フン族はドナウ川沿いを攻撃してラチアリア(現アルカール)の軍事拠点を蹂躙し、破城槌と攻城塔を用いて(フン族にとっては最新の軍事技術だった)ナイスス(現ニシュ)の包囲を成功させた。

それからニシャバ川沿いを進軍してセルディカ(現ソフィア)、フィリッポポリス(現プロヴディフ)そしてアルカディオポリスを占領した。

フン族はコンスタンティノープル城外で東ローマ軍と遭遇してこれを撃破し、コンスタンティノープルの城壁の前でようやく止まった。別の東ローマ軍もカリポリス(現ゲリボル)で敗北し、もはや対処すべき軍隊を持たないテオドシウス帝は敗北を認め、廷臣アナトリウスを送り講和条件を交渉した。条件は以前の条約よりも厳しいものになり、皇帝は侵略時の条約不遵守の賠償として金6,000ローマ・ポンド (2000 kg) の支払いを認めた。貢税の年額は3倍にされ金2,100ローマ・ポンド (700 kg) とされた。更にローマ人捕虜の身代金は一人12ソリドゥス金貨に引き上げられた。

フン族の要求は当分の間満たされ、二人のフン王は彼らの帝国内へ引き上げた。フン族が東ローマ帝国から引き揚げた和平期間(445年頃)にブレダが死に、アッティラがフン族の単独統治者となった。

447年、アッティラは南下しモエシアを通って東ローマ帝国領へ再び侵攻した。

ゴート族の軍司令官(マギステル・ミリトゥム)アレネギスクロスに率いられたローマ軍はウトゥスでアッティラと戦うが敗北した。フン族は抵抗を受けずにトラキアまでのバルカン半島を略奪した。

コンスタンティノープルは総督フラウィオス・コンスタンティヌスによって城壁が再建されて(地震により損傷していた)、また幾つかの箇所で新たな防御線が築かれており助かった。

449年、東ローマ皇帝テオドシウス2世はアッティラの元へ使節を送り、その中に歴史家プリスクスがいた。プリスクスは使節をもてなす豪華な饗宴の中で、アッティラの食器だけが非常に質素で彼の振る舞いが清廉だったことを記録している。テオドシウス帝は使節の中に刺客を潜ませていたが暗殺は失敗に終わった。アッティラは東ローマの使節を罰することなく、丁重に送り返した。

450年7月、東ローマ皇帝テオドシウス2世が崩御し、マルキアヌスが後を継いだ。軍人出身の新帝は強硬策に出て貢税の支払いを停止した。

戦い

概要

451年、アッティラの率いるフン族はライン川を渡り、ガリアに侵攻し、オルレアンを包囲した。西ローマ帝国の将軍アエティウスはゲルマン諸族の軍と共にこれを討ちカタラウヌムの野(今の北フランス、シャロン=アン=シャンパーニュ付近)で決戦した。激戦の末、アッティラは大打撃を受けて本拠のハンガリー平原に退き、西欧はフン族の征服を免れることができたが、フン族の勢力は維持された。

ローマ軍側も追撃不可能なほどの被害を受けたことで、西ローマの勢力は弱まり、ガリアへのフランク族の侵入が始まることとなった。

この決戦は世界史上の東西両民族の大衝突の一つとしても名高い。

フン族の動き

450年、アッティラはトゥールーズの強力な西ゴート王国を攻撃する意図を宣言し、その為に西ローマ帝国皇帝ウァレンティニアヌス3世と同盟を結んだ。

彼は以前から西ローマ帝国及びその実質的支配者のフラウィウス・アエティウス将軍と良好な関係を持っていた。アエティウスは少年時代に人質としてフン族へ送られて、彼らの中で生活を送っており、フン族騎兵は西ローマ軍とゴート族やバガウダエ(ガリアの農民反乱軍)などとの戦いに参加してアエティウスを助けている。

西ゴートと敵対し脅威を感じているヴァンダル王ガイセリックの贈物と外交努力もまた、おそらくアッティラの計画に影響を与えた。

だが、アッティラに西ローマ帝国侵略の絶好の口実ができた。愛人の家令を殺され(愛人とともに謀反を企てていたとされる)、ローマ元老院議員との強制的な婚約をさせられたウァレンティニアヌス帝の姉ホノリアがアッティラへ助けを求める書状に指輪を添えて送って来た。

これが巷間言われるように求婚を意図していたか否かは諸説あるが、アッティラはこれを求婚と解釈することを選んだ。彼はこの「求婚」を受け入れ、西ローマ帝国の半分を持参金として要求した。ウァレンティニアヌス帝はこの企てを知ると、母のガッラ・プラキディアの説得でホノリアを殺さず幽閉させた。

彼はまたこの求婚の合法性を頑強に否定する書状をアッティラへ書き送った。アッティラはホノリアは無実であり、求婚は合法で自らのものを手にするために赴くであろうと宣言する使者をラヴェンナへ送った。

アッティラはフランク族長死後の後継者争いに介入した。アッティラは長男を支援し、一方、アエティウスは次男を支援していた。

アッティラは従属諸族であるゲピード族、東ゴート族、ルギイ族、スキール族、ヘルール族、テューリンゲン族、アラン族、ブルグント族その他を集めて進軍を開始した。

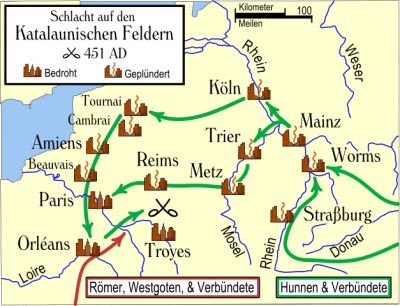

451年、アッティラは、歴史家ヨルダネスによる大げさな数字によれば、50万人を率いてガリア・ベルギカに侵入した。歴史家J・B.・ベリーはアッティラが西方へ進軍した時、既に大陸で最も強力な勢力であった彼の王国はガリアから大西洋にまで及んだと述べている。

4月7日、アッティラはメスを占領した。その他の町の状況は司教を称えた聖人伝によって知ることができる。ランス司教ニカシウスは教会の祭壇で虐殺された。セレヴァティウスはトンヘレンで信者とともに助かったと推測され、同様に聖女ジュヌヴィエーヴもパリで助かっている。トロワ司教ループスはアッティラと会見をして町を救ったと賞賛されている。6月前半にアッティラはオルレアンを包囲した。

アエティウスはフランク族、ブルグント族そしてケルト人からなる軍勢を集めてアッティラに対するべく動いた。

元老院議員アウィトゥスからの使者が西ゴート王テオドリクス1世にローマとの同盟を説得した。

6月14日、アッティラはオルレアンの包囲を解いて後退を開始した。

アエティウスのローマ=西ゴート連合軍がフン族を捕捉した場所は一般にカタラウヌム(シャロン=アン=シャンパーニュ)と推定される。

6月20日、カタラウヌムの戦いの結果はローマ=西ゴート連合のピュロスの勝利(損害の多い勝利)であった。アッティラは自殺を覚悟する程の敗北を喫して撤退したが、ローマ=西ゴート連合もテオドリクスは戦死し、アエティウスには追撃する余力がなかった。歴史家エドワード・ギボンとエドワード・クリーシーによれば、アエティウスは西ゴートの大勝利となることを敗北するのと同じくらい恐れており、彼の立場からはテオドリクスが戦死し、アッティラは潰走して撤退しローマが勝利の利益を得ることが最良の結果だった。

452年、体勢を立て直し、皇女ホノリアとの結婚を改めて主張したアッティラは北イタリアに侵攻して道々で掠奪を行った。

ヴェネツィア市はこれらの攻撃のために人々がヴェネタ潟の小さな島へ避難したことによりつくられた。

アッティラの軍隊は数多くの都市を略奪し、アクイレイアは跡形もなく完全に破壊された。

アッティラはアクイレイアの市街が燃える様を見るために丘の上に城を築き、これがウーディネの街の基になったという伝説があり、城跡は今なお見い出すことができる。ミラノには町を占領したアッティラが宮殿にあった皇帝が蛮族を踏みつける壁画を東西の皇帝がアッティラに黄金の袋をふりまく絵に描き変えさせたという伝説がある。

ガリアのアエティウスは来援せず、近衛司令官アエティウス(フラウィウス・アエティウスとは同名異人)が少ない兵力で繰り返し急襲をかけてなんとかアッティラの進軍を遅らせていた。アッティラは最終的にポー川で停止した。おそらく、この地点で疫病と飢餓がアッティラの陣営で発生し、これが侵攻を止めさせた。

©Public domain

ウァレンティニアヌス帝の望みにより、ローマ教皇レオ1世が元執政官アヴィエヌス、地方総督トリゲティウスとともにマントヴァ近郊のミンチョ川沿いの陣営でアッティラと会見し、イタリアから退去して皇帝と和平を結ぶ約束をとりつけた。

アキテーヌのプロスペルがこの歴史的会見についての短く信頼できる描写を残している。後年の作者不明の記録、敬虔な「ラファエロの筆やアルガルディの彫刻で表された寓話」(とキボンは述べる)、は聖ペトロと聖パウロの助けを受けた教皇が町から彼を引き返させたと述べている。中世ハンガリーの年代記によると、教皇はアッティラへ、もしも平和裏にローマから去るならば、彼の後継者の一人が聖なる王冠を受け取るであろうと約束している。

410年にローマを略奪して程なく死んだアラリック1世の運命への迷信的な恐怖が彼を躊躇させたと歴史家プリスクスは述べている。

イタリアを去った後、アッティラはドナウ川を越えて彼の宮殿へ帰り、再度のコンスタンティノープル攻撃を計画し、東ローマ皇帝マルキアヌスが止めた貢税を再び要求した。

だが、アッティラは453年前半に死去してしまった。歴史家プリスクスによる同時代の記録によると美しく若いイルディコ(もしも発音が濁っていなければ、ゴート族出身を思わせる)との結婚式の宴会の最中にアッティラは大量の鼻血を出し、意識を失って窒息死したとある。他の見方として、彼は大量の飲酒か食道静脈瘤によって内出血を起こして倒れたと考えられる。

事件の80年後の年代記編者カウント・マルケリヌスの記録によれば「フン族王であり、ヨーロッパ各地の破壊者であるアッティラは彼の妻によって刺殺された」とある。ヴォルスンガ・サガと古エッダもまた彼の妻グズルーンの手によって死んだと述べている。多くの学者はこれらの記録を風評に過ぎないと否定し、アッティラと同時代の歴史家プリスクスの記録を採る。だが、プリスクスの記録は近年マイケル・A・バブコックによる新たな検証を受けている。詳細な文献学的検証によって、バブコックはプリスクスによる自然死という記録は教会による「でっち上げ」であり、東ローマ皇帝マルキアヌスが彼の死の背後にあると結論付けている。

歴史家ヨルダネスは云う「最も偉大な戦士は女々しい哀歌や涙ではなく、男たちの血によって悼まれるべきである」。ヨルダネスやカッシオドルスによれば騎士たちがアッティラの眠るテントの周りを駆け回って「誰が一人も復讐を要求すると信じないとき、これを死とみなせようか?」と葬送歌を詠ったと云う。

それから彼らは盛大な宴会とともに彼の埋葬地で哀歌を詠った。伝説によれば、アッティラの遺体は征服で得た戦利品とともに金、銀、鉄の三重の棺に安置された。男たちが川の一部の流れを変えて棺を川底へ埋めて流れを元に戻し、そして彼らは埋葬地の正確な場所の秘密を守るために殺されたという。

アッティラの息子たちエラク、デンキジックそしてイルナックは遺産を巡って争った。その結果、彼らは分裂し、翌年、生前アッティラが最も重んじた族長アルダリック率いる東ゴート族とゲピート族にネダオ川の戦いで敗れて潰走した。

アッティラの死の翌454年、アエティウスは皇帝ウァレンティニアヌス3世に殺され、自ら帝国の支柱となる将軍を殺したウァレンティニアヌス3世自身もその翌年の455年にアエティウスの元部下によって暗殺されている。

アッティラの子や親族の名と何人かは動向も分かっているが、やがて確かな系譜は消え失せ、アッティラの子孫を辿る確証しうる手だてはない。このことは多くの系図学者たちが中世の統治者たちのために正統な系図を再現しようとする試みを止めることにはならなかった。最も有望な主張はブルガリア汗(ハーン)(ブルガリア君主一覧では伝説上の君主にアッティラの名がある。)によるものである。最も有名な、だが最終的には確認されていない、試みはアッティラとカール大帝とを結びつけるものである。