カトリック教会

ローマ教皇を中心として全世界に12億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派。その中心をローマの司教座に置くことからローマ教会、ローマ・カトリック教会とも呼ばれる。

カトリック教会

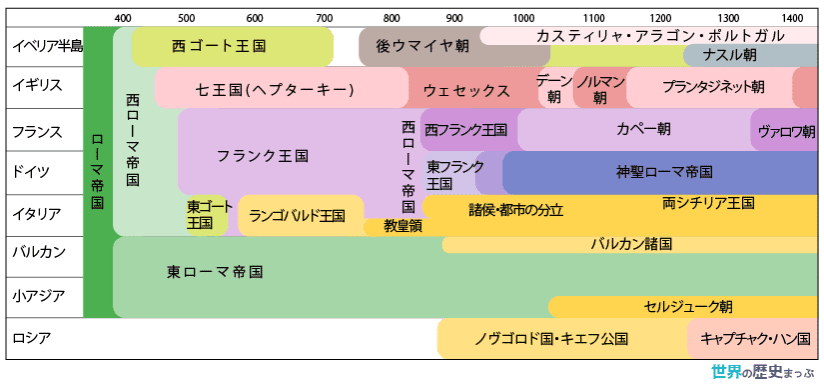

ヨーロッパ世界の形成と発展

西ヨーロッパ世界の成立

ローマ・カトリック教会の成長

帝政末期のローマではキリスト教が公認され(313年)、国教化されることになる(392年)が、そのころ正統アタナシウス派の教義に従うカトリック教会には、5つの有力教会(五本山)があった。

- ローマ

- コンスタンティノープル

- アンティオキア

- イェルサレム

- アレクサンドリア

このうちローマ教会は帝国の首都に位置することと、使徒ペテロ起源説を根拠に、早くから他の教会に対して首位性を主張した。ローマ司教はペテロの後継者を自認し、教皇(法王)と尊称された。

しかし、330年にコンスタンティノープルへの遷都が行われ、476年に西ローマ帝国が滅亡すると、コンスタンティノープル総主教は東ローマ帝国皇帝の権威を後ろ盾にローマ教会の首位性を否定するようになった。

ベネディクト派

こうして両教会の首位世をめぐる対立が激化する中で、グレゴリウス1世(ローマ教皇)は北からのランゴバルド人の圧力に対抗しつつ、東ローマ帝国皇帝の支配から離脱しようと試みた。そのため、カトリックのフランク人に接近するとともに、他のゲルマン諸部族への布教に努力し、西ゴート人やアングロ・サクソン人の改宗に成功した。

その布教活動の中心となったのは、教皇の保護をうけたベネディクト派の修道士であった。このベネディクト派は6世紀前半、中部イタリアのモンテ・カッシーノに修道院を創設し、「祈り、そして働け」に要約される戒律を定めて、修道院運動の推進と民衆の教化に努めたヌルシアのベネディクトゥス(480〜543)に由来する。ベネディクト派修道院は、アイルランド修道院とならんで西欧キリスト教世界の形勢に大きな役割を果たした。

聖像崇拝論争

東西両教会の対立を深めたもうひとつの要因に、聖像崇拝論争がある。元来キリスト教は偶像崇拝を禁止していたが、異教徒への布教の必要から、ローマ教会は聖像(キリストや聖者の画像・彫像)の使用を容認した。しかし、東ローマ帝国では小アジア地方を中心に聖像禁止派の勢力が強く、また皇帝専制の障害となる修道院勢力が聖像崇拝派であったことなどから、726年、東ローマ帝国イサウリア朝初代皇帝レオン3世(717〜741)は聖像禁止令を発布した。

その結果、ローマ教会は東ローマ帝国にかわる政治勢力を新たに求めるようになった。

ピピンの寄進

そこに登場したのがフランク王国の宮宰カール・マルテルである。カール・マルテルはイスラーム軍を撃退し、フランク王国の実質的な支配者となっていたが、メロヴィング王家にとってかわるためになんらかの権威が必要であった。また、ランゴバルド王国の南下に苦しむローマ教皇も、有力な保護者を待ち望んでいた。そこで751年、ピピン3世(小ピピン)がクーデターにより即位すると、教皇はこれを祝福した。小ピピンもこれに応えてイタリア遠征をおこない(754、756)、ランゴバルド人を討って領土を奪い、ラヴェンナおよびペンタポリス地方を教皇に献じた。このいわゆる「ピピンの寄進」により、教皇領が成立することになった。

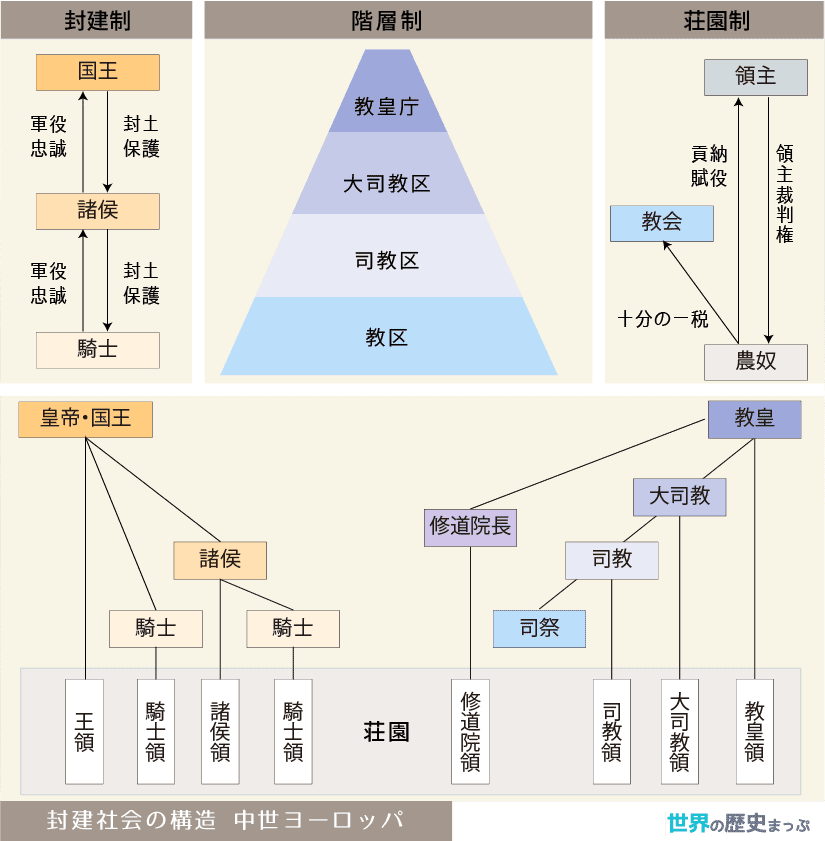

教会の権威

封建社会の成立過程をつうじて、修道士たちによる民衆への教化が進み、ローマ・カトリック教会は、次第にその精神権威を高めていった。同時に、国王や諸侯から土地の寄進を受け、政治的にも世俗諸侯と並ぶ勢力、すなわち聖界諸侯として各地に君臨した。その結果、聖職者の身分的組織も拡大・整備され、ローマ教皇を頂点に、大司教・司教・司祭・修道院長などの聖職階層制(ヒエラルヒー)が成立するとともに、信仰や習慣、教会の規律などに関する問題については、聖職者からなる公会議での決定が最高の権威となった。

こうして、理念的には教皇が聖職者の叙任や罷免の権利をもったが、現実には当時の教会の多くが世俗権力に支配されていた。その最大の理由は、私有教会制(アイゲンキルヘ)にあった。領主はその領内に教会や修道院を立てると、みずから司祭や修道士を任命して支配下に置き、経済的利益を手に入れた。それは領主の特別財産であり、当然のこととみなされていた。また、神聖ローマ帝国内の司教座教会や大修道院は、帝国教会として皇帝・国王の直接支配を受けた。諸侯勢力の強いドイツにあって、王権を維持・強化するために帝国教会政策は不可欠であった。だが、俗権の介入は教会の世俗化をもたらした。

10〜11世紀になると、教会の腐敗と世俗化に対し、内部から批判し改革しようとする動きが起こった。その中心を担ったのが、910年にフランス東南部ブルゴーニュ地方に建てられたクリュニー修道院である。「ベネディクトゥスの戒律(祈り、働け)」の厳格な励行など、初期修道院精神に立ちかえることをめざし、聖職売買や聖職者の妻帯を厳しく批判した。また、私闘の濫用を戒める「神の平和 Pax Dei」運動も推進した。

聖職売買(シモニア)

一般に、司教職や修道院長職などの聖職を財産として取引したり、相続の対象とすることを意味する。シモニアの語は、聖書の「使徒行伝」の第8章の故事に由来する。すなわち、魔術師シモンが使徒ペテロに対し、精霊を受ける力を与えてくれるようお金を出して、激しく叱責されたという語である。だが、クリュニー修道院や教皇グレゴリウス改革がおこなわれるまで、聖職者の妻帯や聖職売買は慣行として日常的におこなわれていた。

クリューニーの改革運動(修道院改革)は、同派の支修道院をつうじて急速にヨーロッパ各地へと波及した。その中でレオ9世(ローマ教皇)は改革派の人物を集めて枢機卿とし、積極的な教皇庁改革(グレゴリウス改革)に乗り出した。その結果、1059年枢機卿会議による教皇選出規定が決定され、教皇選挙への皇帝権の介入は排除された。さらにグレゴリウス7世(ローマ教皇)は1075年の「教皇教書」により、教皇権の至上性と俗権に対する優越を宣言したが、それは教会政策を帝国統治の基本にするドイツ王(ザーリアー朝)ハインリヒ4世(神聖ローマ皇帝)との決定的な対立を引き起こすことになった。いわゆるカノッサ事件(1077)である。

カノッサ事件の顛末

グレゴリウス7世(ローマ教皇)は、書簡を送って国王ハインリヒ4世の司教叙任を叱責し悔い改めを迫った。しかし、国王は逆に1076年1月ヴォルムスに聖俗諸侯を集め、司教の同意のもとに教皇の廃位を決議した。そこで、教皇は翌2月ハインリヒの廃位と破門を宣言すると、ドイツの司教たちは動揺し、世俗諸侯は再び国王に反旗をひるがえした。諸侯たちは集会を開き、波紋から1年後の1077年2月までに国王が波紋を解かれないかぎり、ハインリヒの王位を廃することを決定した。1076年の暮れ、孤立した国王は教皇に謝罪することを決意し、ローマに向かった。そして翌77年1月末、トスカナ女伯マティルダの仲介により、ハインリヒはカノッサ城に滞在する教皇に許しを請い、雪の城門で3日間素足のまま祈りと断食を続け、やっと破門を解かれた。これが、いわゆる「カノッサの屈辱」として知られる事件である。

カノッサ事件は、教皇権の優越を示すものではあったが、ドイツに限れば国王は再び勢力を回復し、反対派の諸侯を抑えることになった。教皇は再び国王を破門したが効果はなく、その死後も教皇と皇帝・国王の対立は続いた。

この聖職叙任権をめぐる教皇と皇帝間の対立(叙任権闘争)を集結させたのが、カリストゥス2世(ローマ教皇)とドイツ王ハインリヒ5世(神聖ローマ皇帝)の間のヴォルムス協約(1122)である。これにより以下の通り決定された。

- 司教や修道院長は教会法によって選出されること

- 霊的権威(指輪と杖が象徴)の授与は教皇が、教会領などの世俗的権威(笏が象徴)の授与は皇帝が行うこと

- イタリアとブルグンドでは、教皇の叙階が皇帝に先立ち、ドイツでは皇帝の笏の授与が教皇に先立つこと

つまり、皇帝はドイツの教会に対する実質的影響力は失わなかったのである。

こうして、12世紀前半に両者の対立は一応の妥協を見たが、その間、ウルバヌス2世(ローマ教皇)はグレゴリウス改革を継承するとともに、十字軍を宣言して教皇権の強化に努めた。その後の教皇インノケンティウス3世(ローマ教皇)は、ドイツの国王選任問題に介入してオットー4世(神聖ローマ皇帝)を破門、さらにカンタベリ大司教選任問題でジョン(イングランド王)を破門し屈服させるなど勢威を高めた。

こうして11世紀末から13世紀初めにかけて、教皇権は絶頂に達した。