ジャン・カルヴァン(

A.D.1509〜A.D.1564)

フランスの神学者。『新約聖書』の福音書に信仰の基礎をおく福音主義を説く。迫害されたが『キリスト教綱要』を著し名声を得た。マルティン・ルターやフルドリッヒ・ツヴィングリとならび、キリスト教宗教改革初期の指導者。スイスのジュネーヴで活躍。ジュネーヴ大学創設者。

ジャン・カルヴァン

福音主義に基づき改革を説く

フランスの宗教改革者。『新約聖書』の福音書に信仰の基礎をおく福音主義を説く。迫害されたが『キリスト教綱要』を著し名声を得た。スイスのジュネーヴで活躍。

近代ヨーロッパの成立

宗教改革

カルヴァンの改革

マルティン・ルターの改革とならんでスイスでもフルドリッヒ・ツヴィングリ(1484〜1531)とジャン・カルヴァン(1509〜1564)が宗教改革を進めていた。ハプスブルク家の領土であったスイスでは、14世紀から各州や都市が独立し、連邦国家を事実上形成していた。この地域はイタリアとアルプス以北の地域をつなぐ交通の要路として、諸国の抗争の圏外にたち、バーゼル・ジュネーヴ・チューリヒなど国際的都市も発展した。これらの都市は外国の支配から政治的に独立し、その都市の教会をローマ教皇の隷属から解放しようとしていた。

チューリヒでは、1519年説教師となったツヴィングリが、贖宥状販売、傭兵取り引きなど教会の腐敗を批判、市民の支持をえて市の教会をカトリックから分離させることに成功した。しかし、ルターとの連携に失敗し、またカトリック側にたつ近隣諸州との戦いに敗れ、彼の運動は衰えた。

ジュネーヴもカトリックの司教を追放し、教会改革を進めていたが、1536年フランスからの亡命者であるカルヴァンを指導者に招いた。フランスでは人文主義者を中心として、改革派の運動が広がっていたが、カトリックの立場にたつ王室の弾圧をうけ、スイスにも多くのフランス人改革派が亡命者として逃れてきた。1536年に出版された著書『キリスト教綱要』によって知られたカルヴァンもそのひとりであった。

彼は、一時その厳しい指導に反発する自由派市民により追放されたこともあったが、ジュネーヴ市の教会の最高牧師兼説教師として独裁的に改革を指導した。教会組織では司祭制度を廃止し、牧師と信者代表の長老が教会の信仰指導、管理、運営にあたる長老主義をとりいれた。彼は聖書にもとづいた正しい信仰を主張し、奢侈を禁止し、禁欲的な生活態度を市民に要求した。

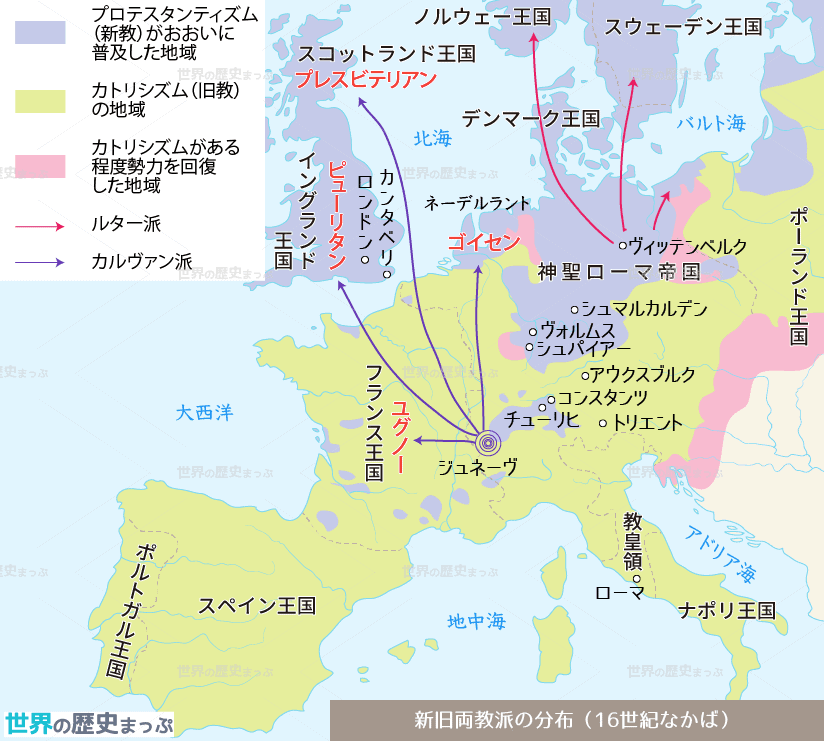

1559年ジュネーヴ大学が設立され、プロテスタント神学の研究と宣教師の養成がおこなわれ、ジュネーヴはプロテスタンティズムの総本山となった。カルヴァン派はフランスではユグノー、オランダではゴイセン、イングランドではピューリタン、スコットランドではプレスビテリアンなどさまざまな名称で呼ばれ、社会的に大きな勢力となった。

カルヴァンの不寛容 自由思想家セルヴェトゥスの焚刑

ミカエル・セルヴェトゥス(フランス語ではミシェル・セルヴェ)は鉄鎖で棒杭につながれ、首に縄を四重に巻かれ、両手を縛られたまま、とろ火と煙のなかで悶え苦しみ、みるにみかねた人が何人かよく燃える枯れ木を火刑台に投げつけ、臨終の苦しみを少しでも短くしてやろうとした。1553年、ジュネーヴでカルヴァンにより火刑に処せられたミカエル・セルヴェトゥスの最後のようすである。

セルヴェトゥスはスペインの医学者・神学者で血液の小循環や肺循環を発見し、生理学者としても知られていた。彼はまたカルヴァンの『キリスト教綱要』への遠慮のない批判を加え、匿名でだされた『キリスト教復位』で三位一体説・キリスト先住説・幼児洗礼・予定説も否定した。事情を知るものはセルヴェトゥスが著者であることはわかっていた。内容は新旧両派から非難を受けるものであり、セルヴェトゥスは、1553年4月フランスのカトリックの宗教裁判で異端とされ、監禁されたが逃亡し、ジュネーヴに立ち寄った。カルヴァンは彼を捕らえ、異端として、1553年10月ジュネーヴ郊外で焚刑に処した。カルヴァンは彼の説を許しがたいものとしていたのであった。しかし、この焚刑についてはジュネーヴでも批判があり、後世(1903)ジュネーヴ市民により贖罪記念碑が建立された。