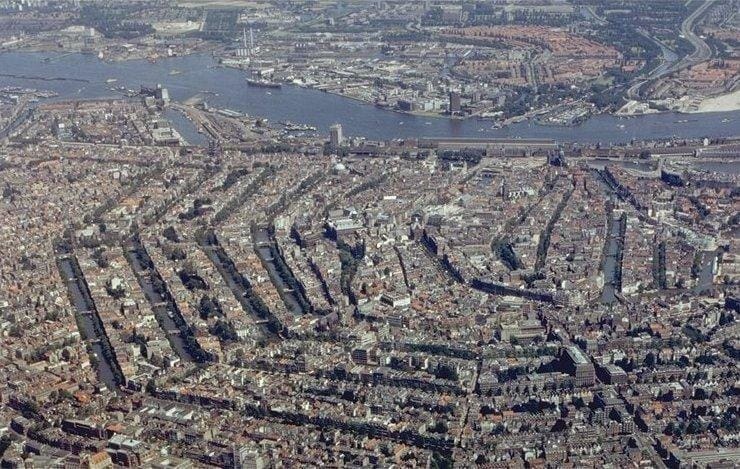

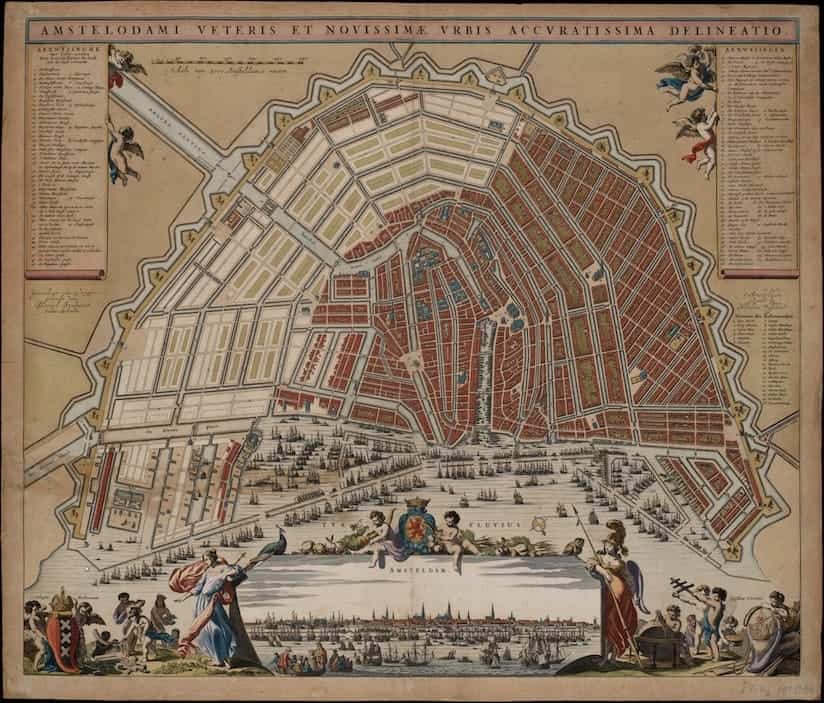

アムステルダム中心部: ジンフェルグラハト内部の17世紀の環状運河地区

アムステルダムの中心部にある環状運河地区は、新しい港湾都市プロジェクトとして16世紀末から17世紀初頭にかけて運河網が整備された。運河はアムステルダム旧都市街から一番外側の運河「ジンフェルグラハト」まで扇状に広がっており、運河間の泥沢地から排水して干拓した土地に市街地を広げていった。運河沿いには切り妻屋根をもつ均質的な建物が立ち並び、港から入った物資は運河を通って街の隅々にまで運ばれた。アムステルダムの急速な拡大は、大規模な都市計画の見本として、19世紀まで世界の都市計画に影響を与えた。

アムステルダム中心部: ジンフェルグラハト内部の17世紀の環状運河地区

アムステルダムの運河地区にある歴史的町並みは、16世紀末から17世紀初めにかけて新しい「港湾都市」計画の一環として建設された。この遺産は旧市街の西部と南部へ延びる運河網と、旧市街を取り囲む中世の港で構成され、街の防備を固める境界である同運河の内陸部の再配置も伴った。同心円状の運河システムを利用し、湿地から水を排出し、間を埋め立てて都市を拡張していく長期的事業だった。埋め立て地には、切妻造りの家々や数多く記念建造物が建てられ、非常に均質な町並が形成された。19世紀に至るまで大規模都市計画のモデルとなった。

運河を活用した計画都市

アムステルダムの中心部にある環状運河地区は、新しい港湾都市プロジェクトとして16世紀末から17世紀初頭にかけて運河網が整備された。運河はアムステルダム旧都市街から一番外側の運河「ジンフェルグラハト」まで扇状に広がっており、運河間の泥沢地から排水して干拓した土地に市街地を広げていった。運河沿いには切り妻屋根をもつ均質的な建物が立ち並び、港から入った物資は運河を通って街の隅々にまで運ばれた。アムステルダムの急速な拡大は、大規模な都市計画の見本として、19世紀まで世界の都市計画に影響を与えた。

くわしく学ぶ世界遺産300<第2版>世界遺産検定2級公式テキスト

ギャラリー

登録対象

登録対象となっているのは、プリンセン運河、ヘーレン運河、ケイザー運河、内側のシンゲル運河の4運河とそれに沿う街路である。外側のシンゲル運河に隣接する地区、あるいは内側のシンゲル運河よりもさらに内側の市庁舎、レンブラントの家、アムステルダム大学などがある区画は緩衝地域ではあるものの、世界遺産登録地域ではない。

登録地区にはトラップヘーベル、ハルスヘーベル、クロックヘーベルなどの特徴的な外観を備えた邸宅が見られ、17世紀から18世紀に倉庫街だった建造物群も残っている。

参考 Wikipedia

Google Maps

ヨーロッパ主権国家体制の展開

ヨーロッパ主権国家体制の形成

覇権国家オランダ

独立戦争(八十年戦争)の過程で南部、特にアントウェルペンは、スペイン軍による封鎖と経済活動の中心となっていた市民の亡命によって経済活動が壊滅したが、他方、独立後のオランダは南部から亡命したカルヴァン派の商工業者などの活躍で、アムステルダムを中心に驚異的な経済発展を遂げた。1602年には連合東インド会社(オランダ東インド会社)を設立して、香料産地の東南アジアに進出し、アメリカにもニューネーデルラント(ニューネザーランド)などの植民地を建設した。また、奴隷貿易にも加わるなど、世界全体にその商業網を張りめぐらせた。ライデン周辺の毛織物工業やホラント州の造船業、ニシンを中心とする北海の漁業、デルフトの陶器業やマース河畔の醸造業などもさかんで、アムステルダムは世界商業の覇権を握った。特に重要であったのは、西ヨーロッパに穀物や造船資材を供給し、西ヨーロッパ諸国の生命線ともなっていたバルト海地方との貿易で他の諸国を圧倒したことである。

さらに、もうひとつオランダの繁栄の基盤となったのは、金融面での支配圏を確立したことである。1609年に設立されたアムステルダム銀行は、世界経済の核としてのアムステルダムの活動に重要な役割を果たした。こうしてアムステルダムは、世界の商品市場であるばかりか、金融のネットワークの中心ともなったのである。しかし他方では、この時代としてはめずらしく君主をおかず、共和国の形態をとったオランダは、政治的には内部の対立が十分に解消されず、統一のとれた政策を展開することが困難な傾向にあった。

これは会社の所有する造船所のなかで最大のものであり、3つのドック、いかり鋳造所、大砲製造所があった。

中央の国家権力に対して各州の力が強く、特にアムステルダムを含むホラント州が圧倒的な力を持っていたからである。またそのアムステルダムの中でも、「レヘント」と呼ばれた商人貴族が優勢で、政治を動かしていた。連邦議会は存在したが、実権はアムステルダム商人が握っていたのである。

世界経済のヘゲモニー(覇権)を握った17世紀のオランダは、経済的繁栄を謳歌する。特にアムステルダムは、多数の運河と大商人の邸宅に囲まれ、ヨーロッパ有数の人口を抱える大都会となった。この時代のオランダ社会は、賃金の高い、救貧など社会福祉の充実した先進社会となり、文化の花が開いた。

とくに、圧倒的な経済競争力を背景に自由主義的な政策を採用したため、オランダには商人ばかりか本国でうけいれられない芸術家や知識人・亡命者などが、ヨーロッパ各地から集まった。海洋の自由を説いたフーゴー・グロティウス(1583〜1645)や、哲学者のバールーフ・スピノザやフランス人ルネ・デカルト、画家レンブラント・ファン・レインなどが活躍した。特に、グロティウスの『海洋自由論』は、重商主義の保護政策とは正反対の方向をとっており、いわば世界頂点にたち、ヘゲモニーを握った国にとって有利な主張でもあった。19世紀のイギリスや、20世紀中頃のアメリカが、自由主義を旗印にしたのも、同様の理由からである。