ドラヴィダ人, ドラヴィダ語族, ドラヴィダ系

アーリヤ人にさきだつ、インド先住民の一つ。現在、主として南インドを中心に居住する。前4000〜3500年頃西方よりインドに移動し、インダス文明を築いたと推定されている。

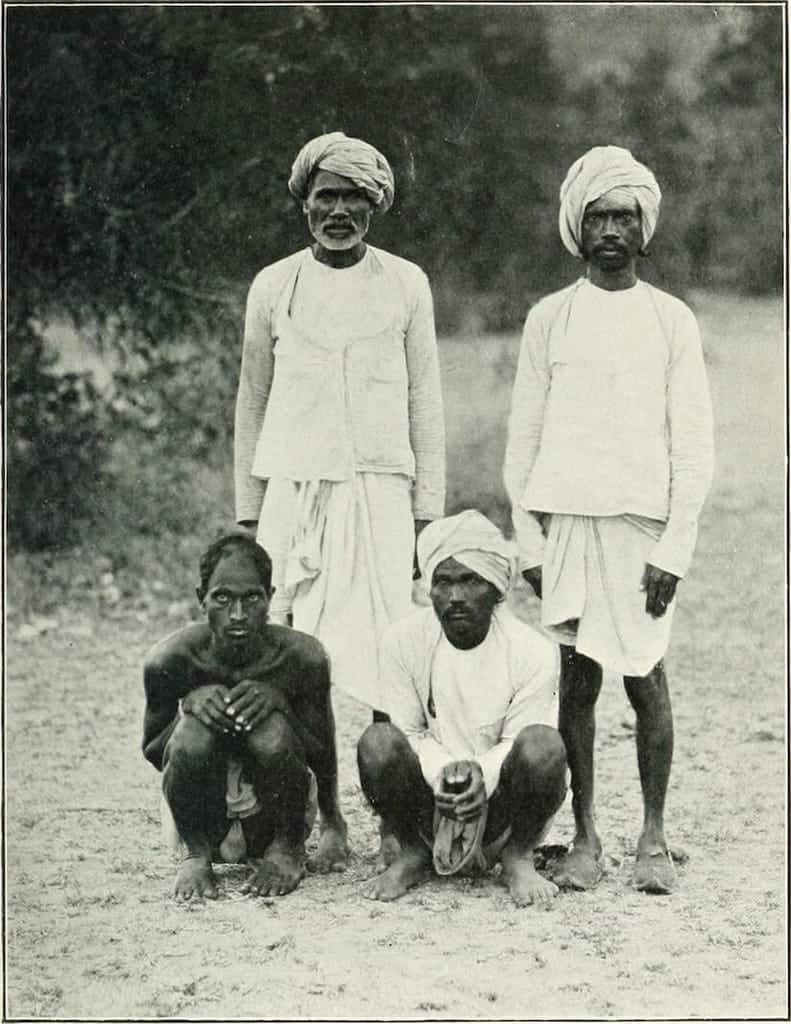

ドラヴィダ人

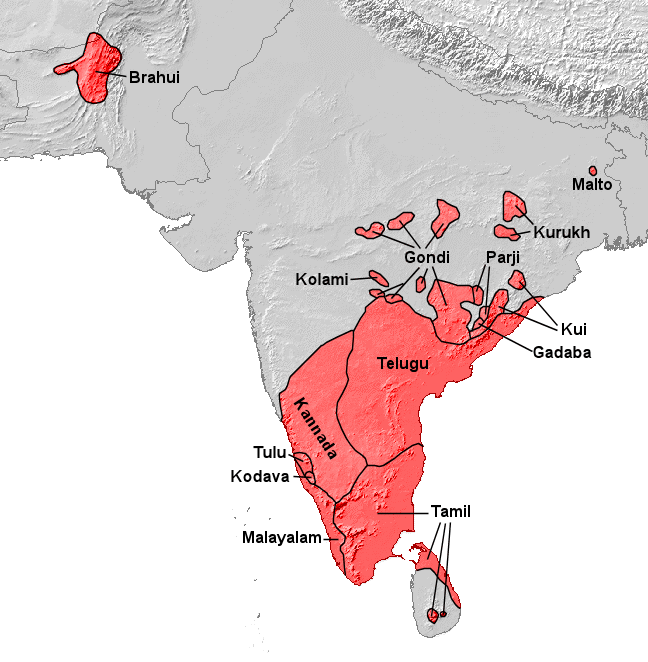

- ドラヴィダ語族:タミル語など、現在、南インドでもちいられる言語集団。

- ドラヴィダ系:アーリヤ人にさきだつ、インド先住民の一つ。現在、主として南インドを中心に居住する。前4000〜3500年頃西方よりインドに移動し、インダス文明を築いたと推定されている。

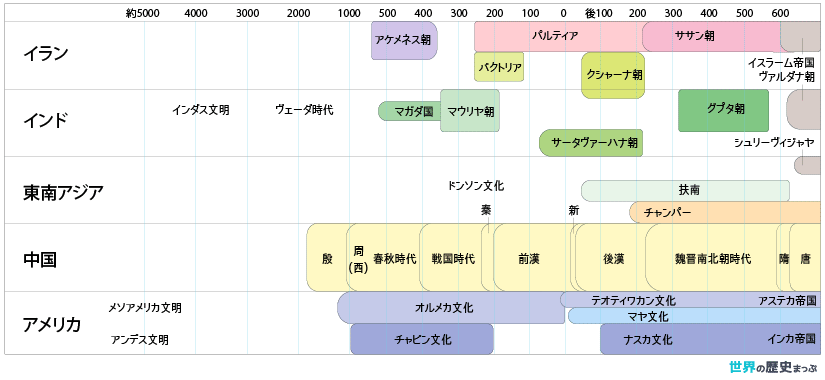

アジア・アメリカの古代文明

インドの古代文明

南アジアの風土と民族

地理的に孤立しているかにみえるこの亜大陸にも、先史時代より、山と海という自然の障害を超えてさまざまな民族が移住してきた。今日この地域の複雑な民族構成はその結果である。そうした民族移動の道としてもっとも重要なものは、中央アジア・西アジアと西北インドを結ぶいくつもの峠道であった。カイバル峠超えの道は、そのなかでも重要なものである。

南インドを中心に分布するドラヴィダ人も、こうした外来民族のひとつであり、一説によると紀元前3500年ころ西方からインド亜大陸に入り、旧石器・新石器文化を残した先住民を圧倒しつつ、しだいに南方へと居住域を広げたとみられている。アーリヤ人の来住は紀元前1500年ころから始まり、その後も中・小の規模の民族移動が続いた。

南インドを中心に分布するドラヴィダ人も、こうした外来民族のひとつであり、一説によると紀元前3500年ころ西方からインド亜大陸に入り、旧石器・新石器文化を残した先住民を圧倒しつつ、しだいに南方へと居住域を広げたとみられている。アーリヤ人の来住は紀元前1500年ころから始まり、その後も中・小の規模の民族移動が続いた。

南インドの諸国

半島の南端部には、アショーカ王の時代からドラヴィダ人の諸国が存在していた。いずれの王朝も独自の文化を維持するとともに、北インドの文化や制度を導入して国力の充実に努め、対ローマ貿易にも積極的であった。ドラヴィダ系諸語のひとつタミル語の文学作品には、西暦紀元の初期にまでさかのぼるものもある(シャンガム文学)。

諸王国の抗争

南インドにはドラヴィダ人のたてた王国の興亡がみられた。それらのなかでも、9世紀ころ半島当南端のタミル地方におこり、東西の海上貿易で栄えたチョーラ朝(9〜13世紀)は強力であった。

この王朝はスリランカを征服し、一時ガンジス川流域にまで兵を集めている。また11世紀初めに南海貿易を有利に導くため東南アジアのシュリーヴィジャヤにまで遠征し、中国にも使節を派遣している。チョーラ朝も12世紀には衰え始め、13世紀後半に周辺諸国の攻撃を受けて滅んだ。