ナポレオン3世 Louis Napoléon(

A.D.1808〜A.D.1873)

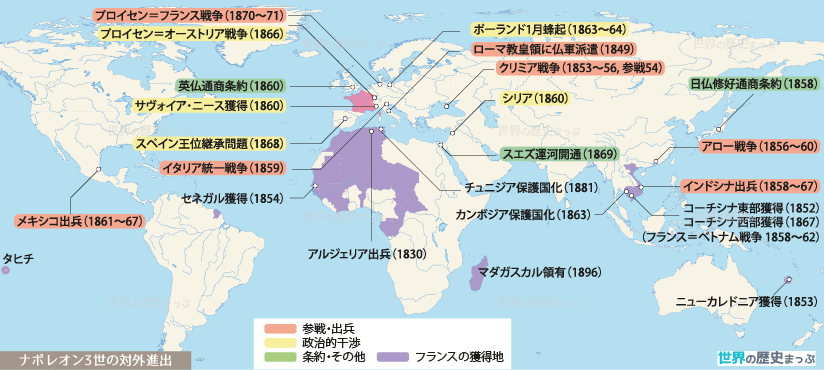

フランス第二帝政の皇帝 (在位1852年〜1870)。ナポレオン1世の弟ルイ・ボナパルトの子。カトリック勢力を利用しつつ、3勢力(農民・労働者・資本家)のバランスをとり権力を保持した(ボナパルティズム)。対外積極策をとりつつ、パリ市大改造などの社会政策やパリ万博でボルドーワインの格付けをおこない産業の活性化をはかるなど国内政策にも取り組んだ。

ナポレオン3世

フランス第二帝政の皇帝(在位1852~70)。「ナポレオン的理念」の継承者ならびに社会の秩序と安定の擁護者という使命感をいだき、『貧困の絶滅』を書き皇帝社会主義を主張したことで知られる。ナポレオン1世の弟オランダ王ルイ・ボナパルトとオルタンス・ド・ボーアルネの第3子。ルイ・ナポレオンと呼ばれた。1815年のナポレオン1世の没落で、ボナパルト家は国外へ逃れ、彼は母親によってドイツ、スイス、イタリアで養育された。1人残った兄が31年に死に、翌年にはナポレオン1世のひとり息子が世を去ると、ルイ・ナポレオンがボナパルト家の宗主となり、ナポレオン1世の後継者として、また有能な扇動家として知られるようになった。1836年10月七月王政打倒の反乱に失敗、アメリカに追放された。40年8月再度反乱を企てたが、失敗。終身禁錮を宣告され、投獄された。46年5月ロンドンに脱出。二月革命の報でパリに帰り、48年12月の大統領選挙で圧倒的勝利を博した。51年12月2日武力で議会を解散し、翌年クーデター記念日に帝位につき第二帝政を開始。彼の支配体制は市民的自由を抑圧したが、産業革命を推進する機能を果し、帝国は経済的繁栄をみた。しかし対外政策はイタリア問題でフランスを国際的孤立化へと走らせ、特にメキシコ遠征の失敗は帝政の威信を内外に失墜させた。69年議会帝政に入ったが、70年9月普仏戦争に敗れ、みずからも捕虜となり帝政は崩壊した。

参考 ブリタニカ国際大百科事典

ルイ・ナポレオン

御家再興を決意し苦難の日々を送る

皇帝一族として不自由のない暮らしは7歳で一変する。伯父ナポレオン1世がワーテルローの戦いで敗れて百日天下は終わり、ルイは父と別れ亡命を余儀なくされたのだ。ドイツ、イタリアを経てスイスで育つうちに母語はドイツ語になった。流浪の日々のなかで兄が死に、従弟ナポレオン2世もウィーンで病死した。ボナパルト家を再興する者は、もうルイしかいなくなった。フランスへ帰った彼はオルレアン家を頂く七月王政を倒そうと2度蜂起し、2度失敗。初回はアメリカを経てイギリスへ逃げ『ナポレオン的観念』を刊行、民衆主権に基づく皇帝すなわち皇帝民主主義の必要性を説く。2度目は捕まり終身刑になるが脱獄、またイギリスへ逃げた。二月革命でオルレアン朝が倒れるとルイは帰国。8月の立憲議会議員補欠選挙に当選し、12月には保守派や王党派に推されて大統領選挙に立候補する。経験も人脈もないルイだったが、民衆に根強く残るナポレオン崇拝気分もあって75%の投票率で圧勝した。大統領になってしばらくは、ルイは権力の掌握に努める。3年後、クーデタで議会を解散。翌年には国民投票で皇帝に即位した。

強引な善政と民意尊重の悪政

かのカール=マルクスは、ナポレオン3世を「1世を演じ直した茶番劇」と罵倒した。しかし近年ルイ再評価の声は高まっている。帝位に就いて最初の10年は権威帝政と呼ばれる。最終決定権を握り出版や言論を抑圧する一方で、金融整備、鉄道建設、都市改造など公共事業を推し進め経済成長を成し遂げた。対外的にはクリミア戦争やアロー戦争で国際的威信も向上させた。次の10年は自由帝政と呼ばれる。立法院に権限を大幅に譲って民衆の政治的自由の拡大をめざした。この辺が元お坊ちゃんなのかもしれない。

結果、国内外での反対勢力の台頭を招く。そんななか、老練なビスマルクの挑発に乗せられたルイは普仏戦争をおこし、自ら出陣して捕虜となる。こうしてルイの帝政は終わり、約2年後に亡命先のイギリスで死去。跡取り息子の4世も、その6年後にアフリカで戦死した。子供はなかった。

欧米における近代国民国家の発展

ウィーン体制

二月革命とその意義

彼らは革命宴会 Banquer de Réforme という組織を全国的に広め、その支援者の拡大に努めた。この全国大会が1848年2月パリで開催され、全国から運動家が集まって選挙法改正の要求を政府に突きつけた。しかし、ギゾー Guizot (1787〜1874 任1847〜48)内閣はこの要求を拒否したため、パリで1848年2月22日暴動が発生した。ルイ=フィリップはギゾー内閣の更迭で事態の打開をはかったが失敗してイギリスに亡命し、臨時政府が樹立された。これを二月革命という(第二共和政の成立)。この政府には、ラマルチーヌ Lamartine (1790〜1869)に代表される産業資本家などの有産市民からなる穏健な共和主義者と、ルイ=ブランに代表される労働者・社会主義者勢力が参加した。男性普通選挙制の採用、言論・出版などの自由を決定し、さらに労働者の地位改善のためにリュクサンブール委員会を設置して国立作業場を設立した。しかし両者の主張はたがいに激しく対立し、1848年4月における総選挙において、社会主義化によって土地を失うことを恐れる農民が反労働者の立場についたため、労働者側は大敗した。ブランキらの無政府主義者は五月暴動をおこして政府の転覆をはかったが失敗に終わり、6月に単なる失業対策に終わってしまっていた国立作業場の閉鎖が決定されると労働者は暴動をおこしたが、これもカヴェニャック Caveignac (1802〜57)率いる政府軍によって鎮圧された(六月暴動または六月事件)。

このあと、穏健な共和主義者が指導する方向で国内の体制は収束することになった。12月大統領選挙がおこなわれ、詩人であったらマルチーヌ、六月暴動鎮圧の立て役者カヴェニャック、ナポレオンの甥であるルイ=ナポレオン Louis Napoléon (1808〜73)が争ったが、ナポレオン伝説をたくみに利用したルイ=ナポレオン(ナポレオン3世 任1848〜52)が大統領に当選した。

ヨーロッパの再編

新たな国際関係の展開

19世紀後半に入ると、新たな国際関係が展開された。その端緒は東方問題と関連するクリミア戦争(1853〜56)であった。この戦争でロシアが聖地管理権問題などの要因によってオスマン帝国に開戦したのに対して、ロシアの南下政策に警戒心をもつイギリスと威光拡大をめざすナポレオン3世が共同してロシアと対峙した。ロシアは苦境に陥り、ウィーン体制確立以来盟友関係にあったオーストリアに支援を期待した。しかし、メッテルニヒ失脚のあとのオーストリアは、ロシアとの友好よりも自国の利害を優先する政治を進めていた。すなわち、バルカン半島進出を視野に入れたオーストリアはロシアの南下政策に対して警戒心をもち、クリミア戦争では中立を決めこみ、軍隊をロシアとの国境に集結させて牽制し、講和をしなければロシアを敵として参戦すると威嚇した。孤立したロシアはオーストリアの離反に反発し、ロシアとオーストリア両国を軸に展開した国際反動体制が崩壊した。この両国の対立の激化は、ドイツ統一をめざすプロイセンにとって、またナポレオン3世との緊密な関係を形成し、戦争参加によって国際的な認知をはかったサルデーニャ王国にとって有利な情勢を生みだした。

東方問題とロシアの南下政策

19世紀の半ばになると、聖地(パレスチナ地方)の管理権問題を端緒にして、ロシアとオスマン帝国が開戦した(クリミア戦争 1853〜56)。この戦争ではロシア軍がオスマン帝国領内に侵入したので、オスマン帝国はイギリス・フランス*1に支援を要請し、両国は1854年ロシアに宣戦布告をおこなって積極的に支援した。翌年サルデーニャが参戦し、オーストリアもロシアに協調しなかったので、ロシアは国際的に孤立した。戦闘はおもに黒海沿岸でおこなわれ、最も激戦地だったのがクリミア半島のセヴァストーポリ要塞であった。ロシアはこの要塞を難攻不落と考えていたが、技術水準の高い両国の軍隊の前に1年間の包囲戦のあとついに陥落し、戦争はロシアの敗北で終結した。

パリ条約(1856)が結ばれ、ルーマニア*2が事実上独立を達成してナポレオン3世の威光が増し、黒海沿岸地域が中立地帯とされて、ロシアはいっさいの軍事施設の撤去を余儀なくされ、1隻の軍艦も黒海に浮かべることができなくなり*3、南下政策は再度挫折した。

1870年からのプロイセン=フランス戦争でナポレオン3世が失脚すると、ロシアは外交攻勢をかけてパリ条約を改定することに成功し、黒海艦隊を再建した。

同時代の人物

岩倉具視 (1825〜1883)

威信十傑で明治新政府の首脳。1871(明治4)年から100余命の使節団を率いて欧米を歴訪。米国で曲げを切り洋装化。フランスにも2ヶ月滞在した。