バビロン(古バビロニア王国)( B.C.1894〜B.C.1595頃)

バビロン:ユーフラテス川中流域の都市。前19世紀以降、メソポタミアの中心として繁栄した。

バビロン第1王朝:前19世紀初めにセム語系遊牧民のアムル人が建てた王国。バビロンを都とし、ハンムラビ王のとき全盛期を迎えた。前16世紀初め、ヒッタイトにより滅ぼされた。この王朝以降、シュメール・アッカドの両地域をあわせてバビロニアと呼ぶようになった。

バビロン第1王朝

- バビロン Babulon:ユーフラテス川中流域の都市。前19世紀以降、メソポタミアの中心として繁栄した。守護神はマルドゥク。

- バビロン第1王朝(古バビロニア王国):前19世紀初めにセム語系遊牧民のアムル人が建てた王国。バビロンを都とし、ハンムラビ王のとき全盛期を迎えた。前16世紀初め、ヒッタイトにより滅ぼされた。この王朝以降、シュメール・アッカドの両地域をあわせてバビロニアと呼ぶようになった。

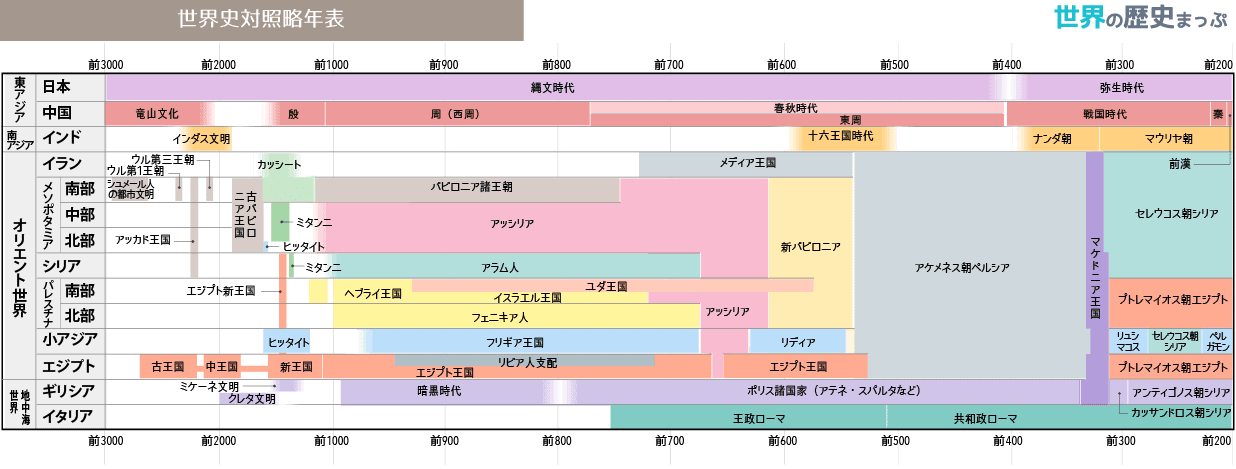

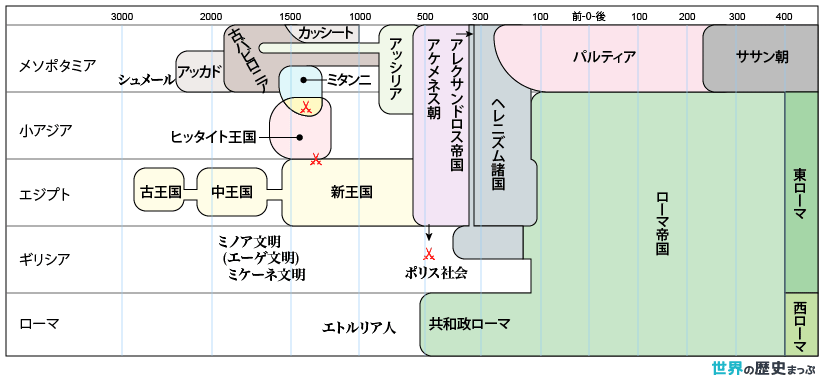

オリエントと地中海世界

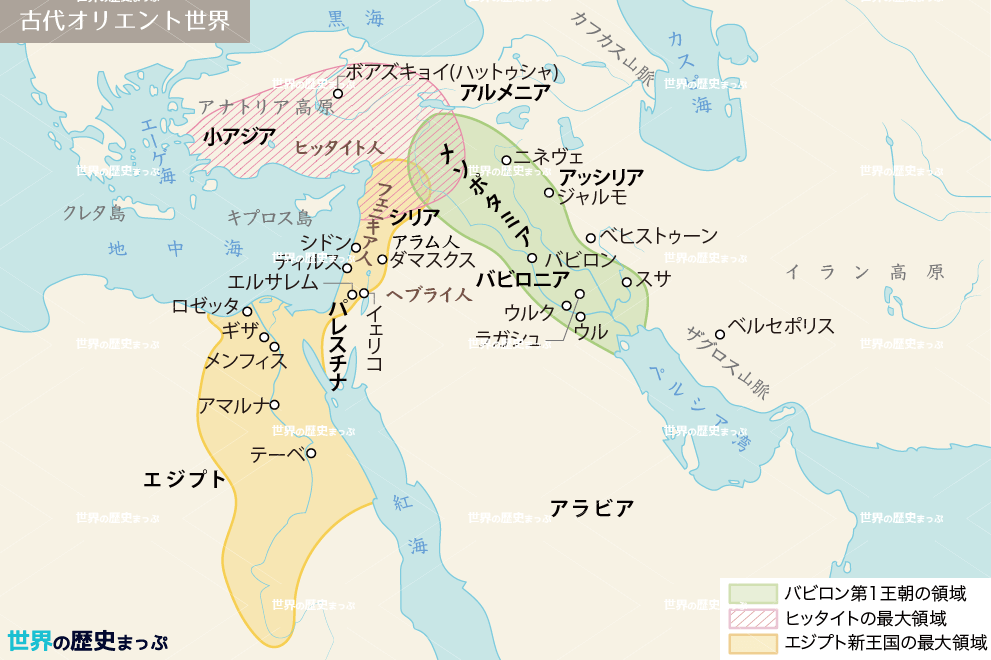

古代オリエント世界

シュメール人とセム語系諸族

紀元前3千年紀の末になると、ウル第3王朝のもとで一時シュメール勢力の復興がみられる。しかしやがて、シリア砂漠よりセム語系遊牧民のアムル人が大挙してメソポタミアに侵入した。

彼らは紀元前19世紀には、バビロンを都とする古バビロニア王国(バビロン第1王朝)を樹立し、紀元前18世紀の第6代王ハンムラビのとき、全メソポタミアを統一して中央集権国家に発展した。

ハンムラビ王は運河の大工事を行って治水・灌漑を進める一方で、シュメール法を継承して集大成したハンブラビ法典を制定して、領内の多民族の統一支配に努めた。282条からなるこの法典は他分野にわたる規定を設けているが、とくに刑法は「目には目を、葉には歯を」の復讐法の原則と、身分によってことなった刑罰を課す身分原理にたっているのが注目される。

インド=ヨーロッパ語系民族の進出

まず紀元前19世紀ころに小アジアのアナトリア高原に移動した一派は、先住民族を従えてヒッタイト王国をたてた。紀元前1650年ころにはハットゥシャを都とする強力な帝国に成長し、紀元前16世紀のはじめには古バビロニア王国と争ってこれを滅ぼした。

古バビロニア王国が滅んだあとには、東方山地よりインド=ヨーロッパ語系の別の派であるカッシート人が侵入し、王国(バビロン第3王朝)をたててメソポタミア南部を約400年間支配した。

歴代君主

- スムアブム(前1894年 – 前1881年)

- スムラエル (前1880年 – 前1845年)

- サビウム (前1844年 – 前1831年)

- アピル・シン (前1830年 – 前1813年)

- シン・ムバリト (前1812年 – 前1793年)

- ハンムラビ(前1792年 – 前1750年)

- サムス・イルナ(前1749年 – 前1712年)

- アビ・エシュフ(前1711年 – 前1684年)

- アンミ・ディタナ (前1683年 – 前1647年)

- アンミ・サドゥカ (前1646年 – 前1626年)

- サムス・ディタナ (前1625年 – 前1595年)

参考 Wikipedia