ヘレニズム

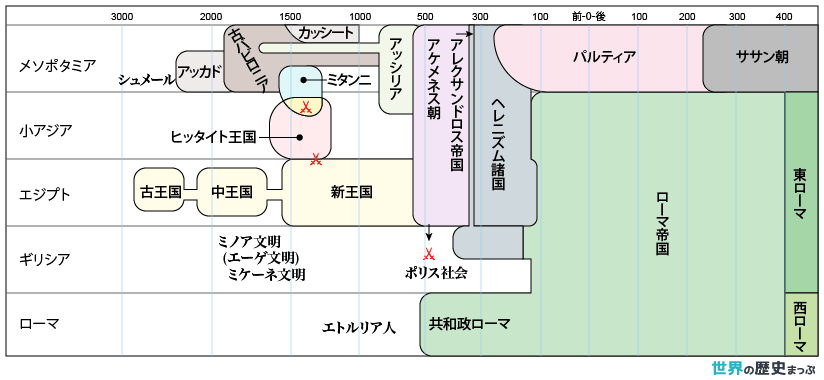

ヘレニズム時代は、アレクサンドロス3世の死亡(紀元前323年)からプトレマイオス朝エジプトの滅亡(紀元前30年)するまでの約300年間を指す。

広大なアレクサンドロス帝国は、大王の死後、部下により大きく3つに分割された。アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプト。東方に移住したギリシア人のギリシア語や芸術、都市的な生活文化とオリエント伝統文化が融合して新しくヘレニズム文化がうまれた。

ヘレニズム

オリエントと地中海世界

ギリシア世界

ヘレニズム時代

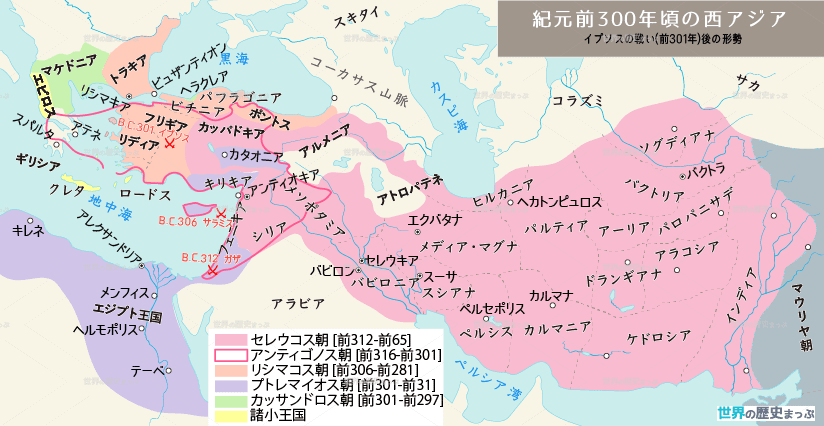

アレクサンドロス3世の死後、その大帝国は部下の将軍たちの奪い合うところとなった。いわゆるディアドコイ(後継者)の争いである。めまぐるしい戦いが続いたが(ディアドコイ戦争)、紀元前3世紀前半には大体3つの国が並び立つことになった。

- アンティゴノス朝マケドニアは本国と小アジアの一部とギリシアを支配したが、ギリシアではアカイア同盟・アイトリア同盟などの新興都市連合の勢力が活発になり、反マケドニア運動を続けた。(小アジアではペルガモンがやがて独立し、ヘレニズム文化の隆盛がみられた。またケルト人も侵入してガラテアに定着した。)

- セレウコス朝シリアは、小アジアの過半とそれより東の広大な地域を支配したが、バクトリア・ソグディアナはまもなく独立し、ペルシア系のパルティアが紀元前3世紀半ばにやはり独立するなど、その領域は縮小し(ユダヤはセレウコス朝の君主神格化に反抗し、マカベア一族の反乱によって紀元前2世紀に独立した。)、国家の制度も整わなかった。しかしアンティオキアやドゥラ・エウロポスなどのギリシア人の都市が文化の中心となった。

- プトレマイオス朝エジプトは、古いエジプトの中央集権的支配と官僚制をそのまま受け継ぎ、穀物・塩・パピルスなどの取引を国家が独占して経済的に繁栄した。首都アレクサンドリアは政治と文化の中心地として重要性を増していった。

アレクサンドロスの東方遠征によってギリシア人とギリシア文化とは一挙に東方の広大な地域に広がった。従ってこれ以後の時代をヘレニズム時代と呼ぶ。ギリシア人・マケドニア人は東方世界ではごく少数であったが、アレクサンドリアなどのギリシア都市を拠点に経済的活動やギリシア文化の伝播に重要な役割を果たした。しかしヘレニズム諸王国ではオリエント以来の専制王権を受け継いで君主の神的権威を強調し、君主礼拝を国民に強制することが多かった。

ヘレニズム諸国は互いに抗争を続けるうちに、西方で強大になってきたローマの進出を受けて征服されていった。しかしオリエント土着の民族文化や社会の仕組みはヘレニズムやローマ文化と融合しながらも根強く生き残り、ローマ帝国が衰える3世紀〜4世紀には東方文化の世界に復帰していく。