モンゴルのルーシ侵攻

1223年のカルカ河畔の戦いに始まり、1236年のバトゥの西征で本格化する、ルーシ諸国に対するモンゴル帝国の征服戦争である。

一連のキプチャク草原の戦闘によって西ヨーロッパのキリスト教諸国の間に「タタール」の名が広まった。

モンゴルのルーシ侵攻

背景

ルーシ諸国を支配していたキエフ大公国は11世紀頃から分裂の兆しが見え始めた。一旦は統一を取り戻したキエフ大公ムスチスラフ1世が1132年に没すると、ますます分裂の傾向が鮮明になり、首都キエフも破壊され国土の中心であったドニエプル川流域は荒廃していった。このような時代に、東方から未知の大軍が到来し、きわめて暴力的な侵略を開始したのであった。

戦闘の推移

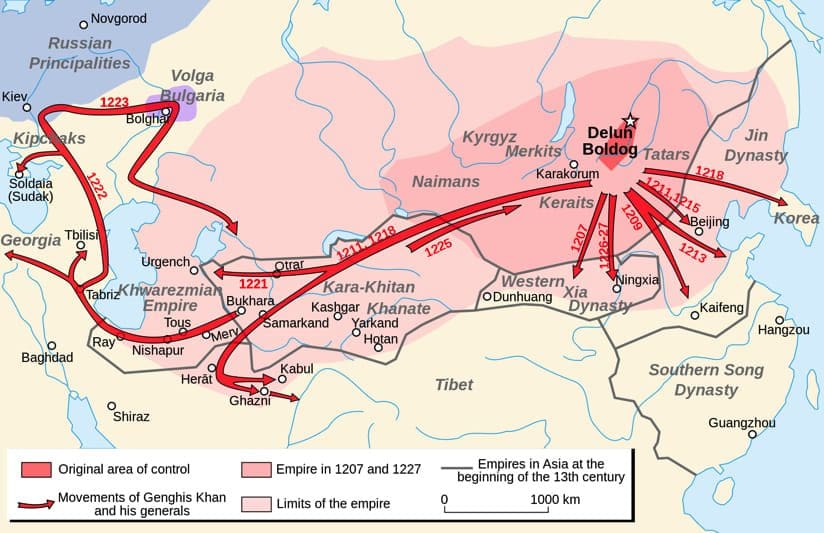

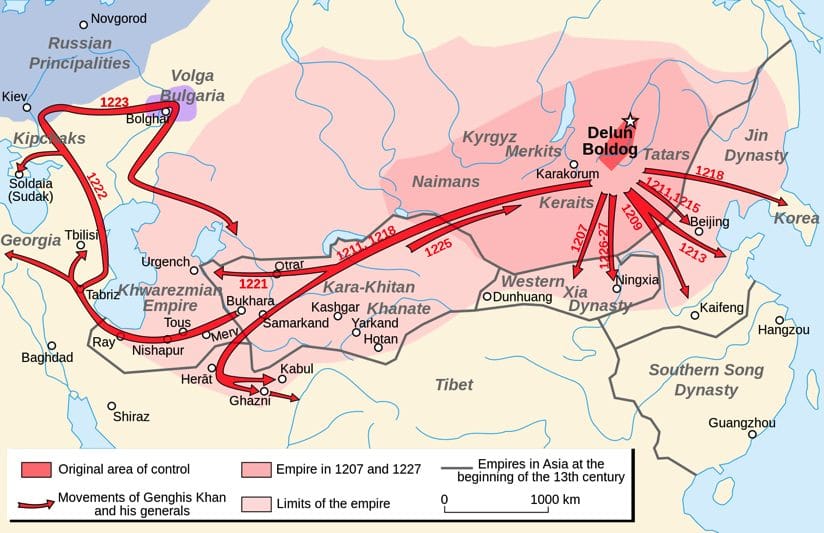

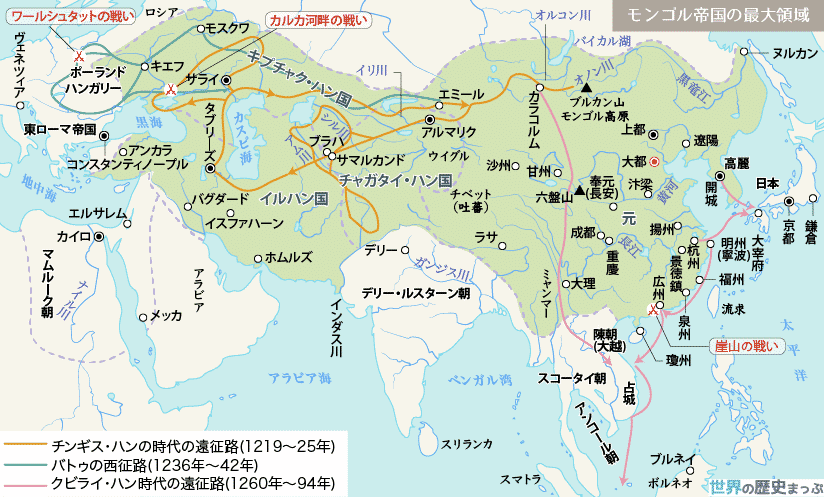

チンギス=ハンの西征

カルカ河畔の戦い

1220年代のはじめ、ルーシの公たちは、まずキプチャク草原の遊牧民族クマン人の戦士たちからモンゴルの到来を知らされた。クマン人はルーシの辺境の集落を略奪するため盛んに対立していた時代もあったが、当時は両者の関係は平和であり、クマン人は隣人に警戒すべき敵の到来を知らせている。「この恐ろしい異邦人はすでに我々の国を奪おうとしている。もし諸君が我々を助けに来なければ、明日には諸君らの国が奪われるだろう。」

これに応え、ルーシ諸公のうち、ムスチスラフ・ムスチスラヴィチ(トリポリエ公・トロペツ公・ノヴゴロド公・ガーリチ公)およびムスチスラフ3世(プスコフ公・ベルゴロド公・スモレンスク公・キエフ大公)が連合軍を組み、クマン人と東へ向かい侵略軍を迎え撃った。これが1223年のカルカ河畔の戦いである。数で優勢だったルーシ連合軍はモンゴル軍の前に大敗した。この戦いは、今もロシアやウクライナでは記憶されている。

しかしこの戦いの後、モンゴル軍はルーシ連合軍を追うのをやめてヴォルガ・ブルガールへと向かい(1223年のヴォルガ・ブルガール侵攻)、サマラ屈曲部の戦い(英語版)(ケルネクの戦い)でブルガールに敗れ、やがて東へと去ってしまった。モンゴルの脅威は忘れ去られ、ルーシの諸公はまた前のように互いに抗争を続けた。その13年後、再びモンゴル軍はルーシの前に姿を現した。しかも今回は前よりも大軍で、前よりも容赦がなかった。

バトゥの西征

1236年2月、バトゥはモンゴル帝国第2代ハーン・オゴタイ=ハンの命を受けて征西軍の総司令官となり、スブタイ、モンケ、そしてオゴタイ=ハンの長男であるグユクらを副司令として出征した。35,000人の弓騎兵からなるモンゴルの西征軍はヴォルガ川を越え、1236年の秋にヴォルガ・ブルガールへの侵略を開始した。この後一年に及ぶ戦いで、ビリャルやブルガールといった都市は陥落し、キプチャク草原のキプチャク人は包囲殲滅され、カスピ海から北カフカスまでの諸民族が征服・帰順された。以後、ヴォルガ・ブルガール人、キプチャク人、アラン人の抵抗は根絶された。

キプチャク征服後の1237年11月、バトゥはウラジーミルのウラジーミル・スーズダリ大公国大公ユーリー2世の宮廷に使者を派遣し、モンゴルに服従するよう求めた。その一ヵ月後、モンゴル軍はまずプロンスク公国を陥とし、リャザン公国の首都リャザンへの攻城戦を開始した。

6日間に及ぶ激戦の末、リャザンは陥落し完全に破壊された。この戦いの知らせを受けたユーリー2世は息子たちをモンゴル軍討伐に赴かせたが完敗を喫した。

コロムナとモスクワを焼き払ったモンゴル軍は、1238年2月4日にウラジーミルに対する攻城戦に着手した。3日後、北東ルーシの大国であるウラジーミル・スーズダリ大公国の首都ウラジーミルは陥落し徹底的に破壊された(ウラジーミル攻囲戦)。大公の家族は燃える聖堂の中で全員殺され、かろうじて北へ逃げ延びた大公はヴォルガ川の北で新たに軍を編成してモンゴル軍に再度立ち向かったが、3月4日のシチ川の戦い(現在のヤロスラヴリ州)で完敗し戦死した。

バトゥはこの後、広いルーシのステップ地帯を完全かつ効率的に攻略するため、軍をより小さな部隊に分けた。

モンゴル軍の各部隊はルーシ各地へと散り、国土を略奪し荒廃させた。ルーシ北部の14の都市 – ロストフ、ウグリチ、ヤロスラヴリ、コストロマ、カシン、スクニャティノ、ゴロデツ、ハールィチ(ガーリチ)、ペレスラヴリ・ザレスキー、ユーリエフ・ポリスキー、ドミトロフ、ヴォロコラムスク、トヴェリ、トルジョークは破壊と略奪にさらされた。

一方でモンゴル軍を苦しめたのはコゼリスクという小さな都市で、年少の公ヴァシリーおよび住民は7週間にわたって激しく抵抗した(コゼリスク攻囲戦)。モンゴル側は4,000人の犠牲を出し、バトゥはコゼリスクを忌まわしい町だと漏らした。

ルーシの都市の中で、モンゴルによる破壊を免れたのはモンゴルに服従と貢納を約束した西部の大都市スモレンスクと、森林や湿地、春の悪路によって守られた北西部の大都市ノヴゴロドとプスコフだけであった。荒廃したルーシ南部のステップ地帯の住民は、ヴォルガ川とオカ川に囲まれたルーシ北東部の、土壌の貧しい森林地帯へと移り住んでいった(スラヴ民族の北東ルーシへの移動)。ルーシの伝説上の町キーテジは、モンゴル軍を避けるために住民全員とともに湖に沈み、以後その姿を見せることがなくなったと言い伝えられている。

1238年の夏、南へ転じたバトゥはクリミアを襲い、さらに東部のモルドヴィア、ルーシ東部、ヴォルガ・ブルガールも破壊した。1238年の冬にはモンゴル軍は一旦休養のため北カフカスに移り現地の諸民族の征服を行っている(グルジア・アルメニア侵攻、チェチェン侵攻)。

1239年の冬には再びルーシ南部へと進み、チェルニーヒウ公国の首都チェルニーヒウ(チェルニゴフ包囲戦)とペレヤースラウ公国の首都ペレヤースラウを陥落させ略奪し、ルーシの有力国家であった両国を滅ぼした。

この時のキエフ大公ダヌィーロ・ロマーノヴィチはハールィチにこもったまま動かず、キエフには軍司令官ドミトルを派遣したのみだった[5]。ルーシ南西部に向かったバトゥ軍は1240年の9月5日から12月6日にかけて行なわれたキエフの戦いでキエフを包囲し、これを完全に破壊してキエフ大公国を名実ともに滅亡させた。結果的に最後のキエフ大公となったダヌィーロ・ロマーノヴィチは、自身の本拠地であるルーシの強国ハールィチ・ヴォルィーニ大公国を守るため頑強に抵抗したが、バトゥ軍に中心都市であるハールィチおよびヴォロディームィル・ヴォルィーヌスクィイを占領された。ルーシ諸国をほぼ破壊したモンゴル軍は、「地果て海尽きるところ」まで行くことを決意し、ハールィチ・ヴォルィーニの地で分かれてポーランド(モンゴルのポーランド侵攻)とハンガリー(モヒの戦い)とへと侵入していった。

影響

結果

歴史家の間では、モンゴル帝国の侵入によって引き起こされた虐殺の規模について意見の相違が見られる。ルーシの人民の犠牲者数は疑いなく甚大だった。特に、モンゴルは征服に抵抗する都市に対しては、全人口の抹殺をもって応じており、ルーシの都市も例外でなかった。「Atlas of World Population History, 1978」の著者、コリン・マッケヴェディ(Colin McEvedy)はルーシの人口はモンゴル侵攻前の750万人から700万人に減少したとみており、これによれば50万人が殺されたということになる。その他の犠牲者数見積はより大きく、ルーシの人口の半分が殺されたという見方もある。

タタールのくびき

モンゴル人は侵略が終わっても去ることはなく、ヴォルガ川の下流にサライの都を築いてキプチャク草原およびルーシに対する支配を続けた。モンゴル帝国の西方を管轄するジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)はサライに黄金の陣営(オルド)を建て、モンゴル高原のオルホン渓谷のカラコルムに居を置く大ハーンの名のもとに支配を行った。

1243年にはサライにヤロスラフ2世(ウラジーミル大公)を呼び出し、ウラジーミル大公位を認めて「ルーシ諸公の長老」として扱った。これ以後、3世紀にわたりサライのハーンたちがルーシ諸国の公らを臣従させ、ウラジーミル大公や各国の公としての地位を承認し、貢納させるという関係が続いた。ノヴゴロド公国、スモレンスク公国、ハールィチ公国、プスコフ公国などルーシ西部の諸国も含め、ルーシのすべての国がモンゴル帝国に従っている。

この臣従関係を示す一般的な用語である「 タタールのくびき」は、ルーシがモンゴル人の苛烈な支配下に置かれたことを示唆するものだが、実際には、征服初期の臣従しない国や都市への殺戮や略奪の時期を除けば、一般的に考えられているほど残酷で抑圧的な貢納を強いたというわけではない。

まず、モンゴル人は征服した土地にまばらにしか住み着かなかった。またモンゴルは征服地の土着民族に対して直接支配を行わず、土着民族の長を通じた間接支配を好んだ。農耕民族の生活様式を取り入れて融合してしまうことを防ぐようにという、チンギス・ハンが子孫たちに対して残した訓戒に、ジョチ・ウルスの支配者たちは従ったといえる。

つまり、十分な貢納が行われ続ける限り、被支配民族は日々の営みに干渉されることはなく、普通は支配者に攻撃されることもなく、それまで通りの農耕や商業が続けられるということであった。チンギス・ハンの軍が懲戒的に灌漑施設を破壊し、将来にわたっての農耕もできないようにさせた、中央アジアの一部で起こったようなこととはルーシは無縁であった。またルーシは中央アジアからのステップを通じた交易路が通る場所であり、モンゴル帝国による交易の庇護によって、ルーシを通じた東洋と西洋の間の貿易が機能し、ルーシはここからも利益を得た。

タタールの支配が過酷だったという見解に対しては、いくつかの反駁が行える。たしかにモンゴル帝国の征服戦争は苛烈だったが、ひとたび支配が確立すると、たとえば宗教に関しては比較的寛容だった。モンゴル帝国の支配層はテングリ信仰を主とするシャーマニズムを信じていたが、征服活動や支配に当たって宗教的な狂信性とは無縁であった。中東を征服したモンゴル人やサライのジョチ・ウルスの支配者たちは、イスラム教や正教会を根絶しようとすることはなく、被征服民族の影響でイスラム教に改宗しても、他の宗教に対する寛容さを完全に捨てることはなかった。ジョチ・ウルスはルーシ人に対し、サライに正教会の主教を置くことを認めている。ジョチ・ウルスの有力者ノガイはミカエル8世パレオロゴス(東ローマ帝国皇帝)の娘エウフロシュネー・パレオロギナと結婚し、ノガイも娘をルーシの公に嫁がせている。

ロシアの近代の歴史家(特にソビエト連邦時代の歴史家や、レフ・グミレフに影響を受けたソ連崩壊後の新ユーラシア主義者ら)は、むしろモンゴルの「ロシア支配」などなかったという仮説を提唱する。この説では、ルーシ諸国は、西方のドイツ騎士団などローマ・カトリックからのより現実的な脅威(当時の正教会にとっては、カトリックこそがルーシの正教会文化に対するより重大な脅威であったとする)に対して、東方のモンゴル諸国と防衛のための同盟を結んだ、とされる。ロシア革命後にチェコやアメリカに亡命したユーラシア主義者のジョージ・ヴェルナツキーによれば、分裂が進んだルーシはモンゴルから専制や支配制度を学び、後のロシア・ツァーリ国はモンゴル帝国の後継国家としてユーラシアを支配する国になったとされる。

これら肯定的な側面も存在するものの、サライに定住してからは貢納を受け取る単なる貴族となったモンゴル人も、ルーシに対して暴力的な側面も見せている。ジョチ・ウルスに属する遊牧民が辺境にいるかぎり、ルーシは遊牧民の侵入や略奪から免れ得なかった。侵入は実際には頻繁ではなかったものの、侵入がひとたび起こると、おびただしい数の犠牲者が出て、土地は荒廃し、疫病や飢餓も蔓延した。ルーシ諸国は以後も南方のステップからの遊牧民の襲撃に対する防衛に国費の多くを割かれることになった。

またルーシの人々は固定額の貢納、すなわち人頭税を払わされた。当初は、ルーシの各地にバスカク(代官、徴税官)が住んで人々から大雑把な額の貢税(ダーニ)を集めていくだけだった。1259年ごろからは人口調査に基づいて貢納額が定められ、人々の反感を買ったバスカク制は廃止され、最終的には地元の公らに貢納の権限が一任された。以後、ルーシの公がルーシの民に貢納のための重い税を課し、ルーシの民は公らを支配するジョチ・ウルスの貴族や役人らに直接会う機会はなくなった。

ルーシの侵攻で多くの都市や町が焼き払われたが、以後は都市の再建は停滞し、ステップ地帯などでは数百年にわたり都市の再建が行われなかった。モンゴルに向かうローマ教皇の使者プラーノ・カルピニは、途中に通ったキエフが骸骨の散乱する廃墟であり残った人口が僅か200世帯だったことを記録している。ヴォロネジの再建は16世紀になり、リャザンの再建は断念され55km離れたペレスラヴリの町に中心が移り、現在のリャザンになった。都市や、都市間を結ぶ交易路が打撃を受けて衰退し長年再建されなかったことは、ルーシ諸国の商業や手工業の停滞だけでなく農村社会の停滞にもつながった。正教会の聖堂についても、ルーシ侵攻前のような石造の大聖堂(たとえばウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群のような)は長い間建設されることがなく、ルーシの文化の停滞がみられる。