ルネサンス

14〜16世紀にかけてイタリアに始まり、西欧諸国に展開された人間精神の全般的な改革を目指す文化運動。ギリシア・ローマの古典文化の再生から自己の品性を高め、人間らしい生き方を追求するヒューマニズム(人文主義)。中世の支配的観念(カトリック思想)を打破し現実主義が広まった。

ルネサンス

近代ヨーロッパの成立

ルネサンス

ルネサンスの意味

ヨーロッパ史でルネサンス期として知られる14〜16世紀はイタリアをはじめ、各地で多くの創造的な人々が活躍し、すぐれた芸術作品が生みだされた時代であった。とくにイタリアでは、天才的芸術家やすぐれた文学者、独創的思想家が数多く輩出した。なぜこの時代のイタリアにこのように多くの創造的な人々が輩出し、活躍したのか、歴史家はその時代を問題とし、すぐれた芸術や文化が生まれた理由や背景を説明しようとしてきた。

ルネサンス Renaissance(再生)という概念の原型は、16世紀のイタリアの美術家ジョルジョ・ヴァザーリがこの時代に活躍した画家・彫刻家・建築家の伝記を書いた『画家・彫刻家・建築家列伝』で用いている。偉大な天才が群をなして活躍した時代を、古典古代(ギリシア・ローマ時代)に生まれた芸術の復活・再生ととらえているのである。美術の分野だけでなく、当時の人文主義者たちは、古代の書物を読み、そこに人間的なものを見出し、古典古代の学問、文化を今に「再生」させるという意識を強く抱いていた。18世紀のヴォルテールなど啓蒙主義の時代の著述家も、この時代の文化や社会に注目し「ルネサンス」の言葉を用いている。

現在、歴史の書物で見られるような「ルネサンス」の概念を定着させたのは、スイスのバーゼル生まれの歴史家ヤーコプ・ブルクハルトの著名な研究『イタリア・ルネサンスの文化』(1860年に初版)である。彼は14世紀から16世紀までのイタリアの国家・社会・文化をさまざまな断片的な史実をくみあげてとらえ、ルネサンスという歴史学の概念、時代像をつくりあげている。

ここではルネサンスは人間性を抑圧してきた中世の束縛から 人間精神を開放した時代、 個の自由が発揮され、近代文化の基盤が確立され、世界と人間について 近代的な理解の出発点がえられた時代とみなされている。

しかし、歴史学研究の中でこのようなルネサンスの概念についてはさまざまな批判もだされた。ルネサンスの起源をたどると、それは中世までさかのぼることができ、必ずしも15〜16世紀で中世と近代をくっきり区別することはできない。むしろ中世からの連続性のうえにルネサンスを位置づけるという考え方がある。さらに近代文化の主要な部分はルネサンスが終わった17〜18世紀において形成されるとし、ルネサンスを中世の範囲に入れることもできる。あるいはルネサンスは中世的なものと近代的なものがまだはっきり分けられず調和を保っていた時代であるとする見方などもでてくる。このように、ルネサンスはその概念自身が多様に解釈されるのである。

イタリア都市とその市民の生活

ルネサンスはまずイタリアの都市を舞台として展開した。イタリアは当時、国家としてまとまらず、多くの都市国家や小君主国に分かれていた。地中海貿易に関わるヴェネツィア共和国、ジェノヴァ共和国、ピサなどの海港都市は13世紀ころから、東地中海に進出して東ローマ帝国やイスラーム商人と取引をして、香辛料や奢侈品をヨーロッパに輸入し、莫大な富を蓄えていた。手工芸や工業で栄えたフィレンツェジェノヴァ、ミラノ公国などの都市もあった。フィレンツェは木彫りや象眼、金細工、絹織物工業も存在したが、毛織物工業が中心であった。ミラノは毛織物工業以外、武器製造業をはじめとする金属加工業で有名であった。ジェノヴァの絹織物、ヴェネツィアのガラス加工、造船業、印刷業もよく知られていた。

フィレンツェの メディチ家の銀行業のように、金融業はヨーロッパ全体を相手に活躍していた。15〜16世紀のイタリアはヨーロッパでもっとも都市化した地域で、人口15万をこえるナポリ王国、10万をこえるヴェネツィア、5万をこえるミラノ、パレルモ、ボローニャ、フィレンツェ、ジェノヴァ、ヴェローナ、ローマなどの都市があった。

ルネサンス期のフィレンツェなどをみても、都市民の多数は細民(popolo minuto)と呼ばれた労働者階級であった。ルネサンス文化にかかわるのは数のうえでは少数の都市民であった。君主や富裕な商人は文化のパトロンとして、専門職の人々は著述家や学者として、職人たちは美術家としてルネサンス文化の担い手となった。

芸術作品の注文主、すなわちパトロンは、君主や富裕な市民以外に都市の同職ギルド、社交的宗教的団体である同信会のようなものもあり、フィレンツェやヴェネツィアの共和国政府などの場合もあった。

ルネサンス期のイタリアは、都市共和国、小君主国、教皇領などに分裂し相互に対立し、都市内部では権力をめぐる党派抗争がくりひろげられ、外国勢力の介入を招いた。こうした政治情勢がルネサンス文化にさまざまな影響を与えている。

新しい人間観と人間像

ルネサンスの時代には創造的な芸術家・学者が現れ、権力者、市民の間にも個性的な人物が活躍した。 個性や個人の価値が自覚されたことがルネサンスのひとつの特色といわれる。フィレンツェ生まれの詩人 ダンテ・アリギエーリ(1265年〜1321年)や ペトラルカ(1304年〜1374年)は、ルネサンス的人間の先駆とされる。ダンテの『 新生』は新しいスタイルの詩で、この中で彼は、理想の恋人ベアトリーチェへの愛をうたいあげた。また、中世の文章語であったラテン語でなく俗語であったイタリアのトスカナ語で書かれた『 神曲』は、中世の神学の教える煉獄や地獄を描きながら、そこに落ちた人々のかつての生に著者の共感をよせている。

ペトラルカは古典古代の文学、とくにマルクス・トゥッリウス・キケロ( ローマ文化 – 文学)やウェルギリウスなどラテンの文学に傾倒し、ラウラという女性への恋愛をうたった叙事詩集『カンツォニエーレ』を書き、その学識と文才で知られた。人間の内面について鋭い洞察をし、人間の持つ自然な感情や自然そのものにも目を向けた。彼のように古典研究の学者であリ、人間や世界についての観察や洞察をおこなった人々は ヒューマニスト(人文主義者)と呼ばれた。

『 デカメロン』で、世俗の社会に生きる人間の姿をいきいきと面白く描き、近代小説の祖とされるジョヴァンニ・ボッカッチョ(1313年〜1375年)も、ギリシアの古典研究家であった。ギリシア・ローマの古典が「より人間らしくするもの」humaniora と呼ばれ、この研究から中世の教会的権威や神学で抑圧されてきた自然な人間性をよみがえらせようという動き、すなわち ヒューマニズム(人文主義)が学者や思想家たちの間に広まった。

金融業で産をなしたメディチ家は、その別荘にヒューマニストや芸術家を集め、古典文化の研究や講義をおこなわせた。芸術や学問を保護することは支配者の権威を高めることでもあった。職人であった画家や建築家も、人文主義者との交わりのなかで古典古代に関する学識をえて、彼らの作品にその知識を生かした。ルネサンス人がめざした理想の教養人になるためのマニュアルとして貴族出身のバルダッサーレ・カスティリオーネ(1478年〜1529年)の『宮廷人』のようなものも書かれた。そこでは、学問・芸術などの教養を身につけ、日常生活においていかに優雅にふるまうかが教えられている。ルネサンス人の自己意識を知る手がかりである。

混乱するイタリアの政治の世界に生き『 君主論』を書いたフィレンツェの外交官ニッコロ・マキャヴェリ(1469年〜1527年)は、ローマの歴史を研究し、さらに現実を冷静に分析し、人間や政治の本質をみきわめようとした。彼の名は、目的のためには手段を選ばない権謀術数を意味するマキャヴェリズムという言葉に用いられているが、彼はまた近代政治学の祖ともされる。

『君主論』(1532年 刊)

君主にとって、信義を守り、術策によらず、公明正大に生きていくことが、いかに賞賛に値するかは、誰もが知っている。しかし、現代の経験によれば、審議を顧慮せず、術策によって人々の頭を混乱させることのできた君主が、むしろ大事業を成し遂げている。しかも、結局、彼らのほうが信義に立脚している君主たちをしのいでいるということがわかる。

ところで、戦うためには2つの方法があることを知らねばならない。ひとつは法によるものであり、他は力によるものである。前者は人間本来のものであり、後者は野獣のものである。しかし、多くの場合、前者は十分でなく、後者に頼らねばならない。したがって、君主は、野獣と人間を使い分けることが必要である。

メディチ家の「プラトン・アカデミー」

大金融業者でフィレンツェの支配者でもあったメディチ家の コジモ・デ・メディチ(1389年〜1464年)とその孫 ロレンツォ・デ・メディチ(1449年〜1492年)は学芸の保護者としても名高い。メディチはロレンツォ・ギベルティなどすぐれた建築家・彫刻家・画家たちに活動の場を与え、その邸宅の広間や別荘を学者、文人に開放し、彼らを保護助成した。コジモは自分の主治医の息子がすぐれた学問の才能があるのを見こんで、プラトンの著作を翻訳させ、フィレンツェの郊外カレッジの丘の別荘に住まわせた。その若者が マルシリオ・フィチーノ(1433年〜1499年)であった。フィチーノのまわりにはしだいに人が集まり、プラトンをはめとするギリシアの古典古代の哲学を論じ、ダンテやペトラルカについて語り合った。これが有名なフィレンツェの「プラトン・アカデミー(プラトニカ・アカデメイア)」である。コジモの孫ロレンツォもこれを引き継ぎ、それをいっそう発展させ、このアカデミーはルネサンスの多くの哲学者、文学者、芸術家が集う場となった。

イタリア・ルネサンスの美術と天才たち

中世のゴシック絵画の完成者である ジョット・ディ・ボンドーネ(1266年頃〜1337年)は、またルネサンス絵画の先駆者でもある。アッシジのサン・フランチェスコ聖堂の壁画を始めとする彼の多くの作品は、人間性と宗教性を融合した絵画の新しい表現様式をつくりだした。

右図 「小鳥への説教」は、サン・フランチェスコ聖堂に28の場面を描いたフレスコ「聖フランチェスコの生涯」のひとつ。アッシジ出身の修道士フランチェスコの徳は小鳥にも通じた、という伝説を画材としている。ルネサンス様式の祖とされる。

15世紀のフィレンツェは、マサッチオ(1401年〜1428年)、 ドナテッロ(1386年頃〜1466年)、ロレンツォ・ギベルティ(1381年頃〜1455年)、フィリッポ・ブルネレスキ(1377年〜1446年)、サンドロ・ボッティチェリ(1445年〜1510年)などすぐれた芸術家を生み出した。

マサッチオは北方のゴシックの流行を断ち切り、ジョット・ディ・ボンドーネ以来の伝統の上にルネサンス絵画を創始した。「 プリマヴェーラ(春)」や「 ヴィーナスの誕生」などの作品で名高いサンドロ・ボッティチェリも、15世紀後半にフィレンツェで活躍した画家である。彼はフィレンツェでフィリッポ・リッピ(1406年〜1469年)やアンドレア・デル・ヴェロッキオ(1435年頃〜1488年)に学び、様式化した表現や曲線を生かした装飾的な構図のなかで独特の女性美や詩的な世界を描き出した。

彫刻ではゴシック様式の伝統を打破する実写主義を導入したドナテッロがいる。初々しい少年の裸体像で表現された「ダヴィデ」、パドヴァ広場に立つ「ガッタメラータ騎馬像」などが彼の代表作である。

フィレンツェ洗礼堂(サン・ジョヴァンニ洗礼堂)の聖堂門扉の浮き彫りコンクールにフィリッポ・ブルネレスキを破って当選したロレンツォ・ギベルティは、 遠近法を用いた構図でルネサンス彫刻を推し進めた。

フィレンツェの大聖堂の巨大な円蓋の屋根を設計したフィリッポ・ブルネレスキは、ルネサンスを代表する建築家である。

当時の芸術家は工房の共同作業で職業訓練を受け、技術を磨いた。芸術家と職人は分化したものでなく、建築・絵画・彫刻のどれもに携わった。このような環境のなかから レオン・バッティスタ・アルベルティ(1404年〜1472年)や レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452年〜1519年)、 ミケランジェロ・ブオナローティ(1475年〜1564年)のような万能の天才が生まれた。

レオン・バッティスタ・アルベルティは古代建築を研究し、『絵画論』『彫刻論』『建築論』を著した博学多才のヒューマニストで建築家である。

サン・ピエトロ大聖堂の主任建築家のドナト・ブラマンテ(1444年頃〜1514年)も画家として修行したのち建築家に転じている。

ルネサンスを代表する芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチは、画家であると同時に科学者であった。「 最後の晩餐」「 モナ・リザ」などの作品のほか、人間や自然を観察したおびただしい素描を残している。また、解剖学をはじめ諸科学の分野の観察と応用を行い、その手稿は彼のあくことなき探究心を示している。まさにルネサンスの典型的な万能人である。

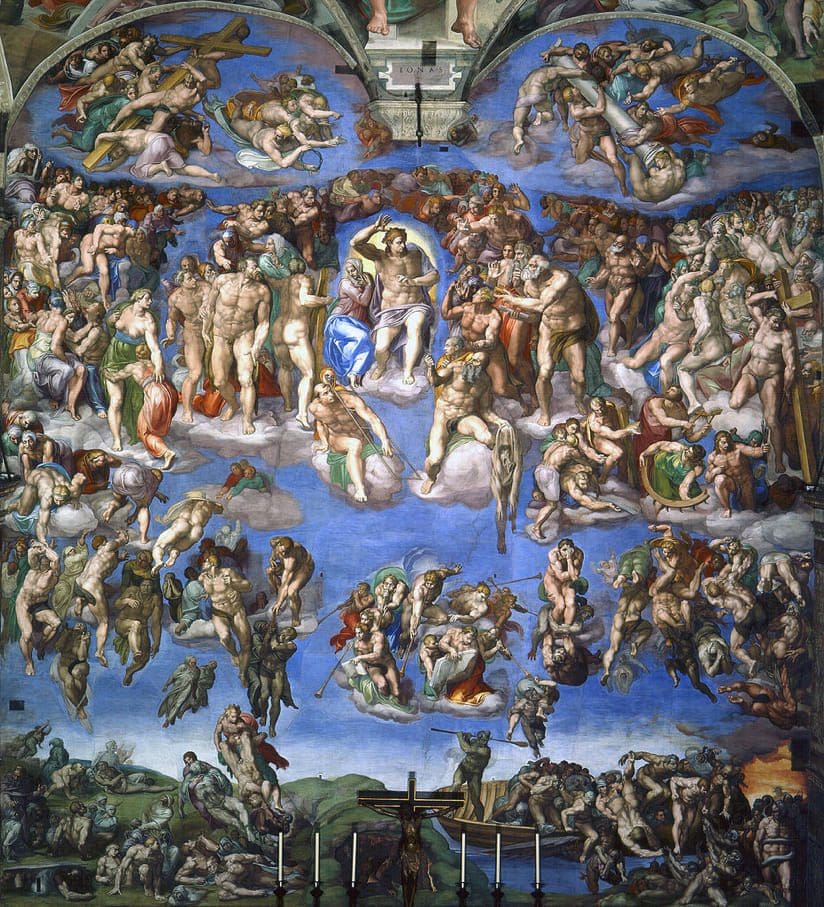

盛期ルネサンス様式を確立したミケランジェロ・ブオナローティは、メディチ家、ローマ教皇に仕えた彫刻家、画家、建築家である。強い意志と個性、非凡な才は、彫刻作品「 ダヴィデ」、システィーナ礼拝堂のフレスコ画「 最後の審判(ミケランジェロ)」などに表現されている。

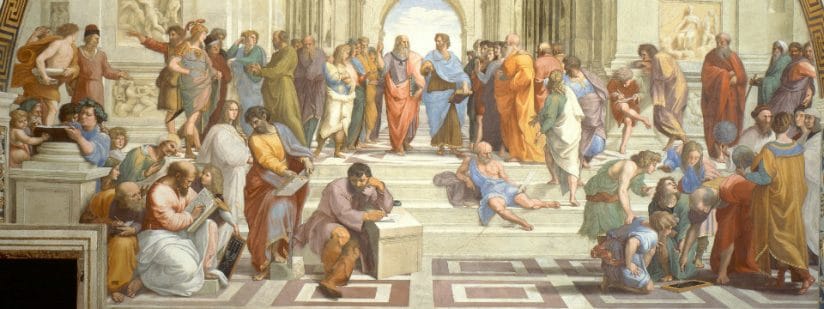

レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブオナローティの芸術を学び、天才的技法と完成された調和を示す作品を多く生み出したのは ラファエロ・サンティ(1483年〜1520年)である。多数の優美な 聖母画、ヴァチカン宮殿の壁画などを残し、前2者と並んでルネサンスの三大巨匠に数えられている。

ヨーロッパ諸地域のルネサンス

絵画

フランドル派

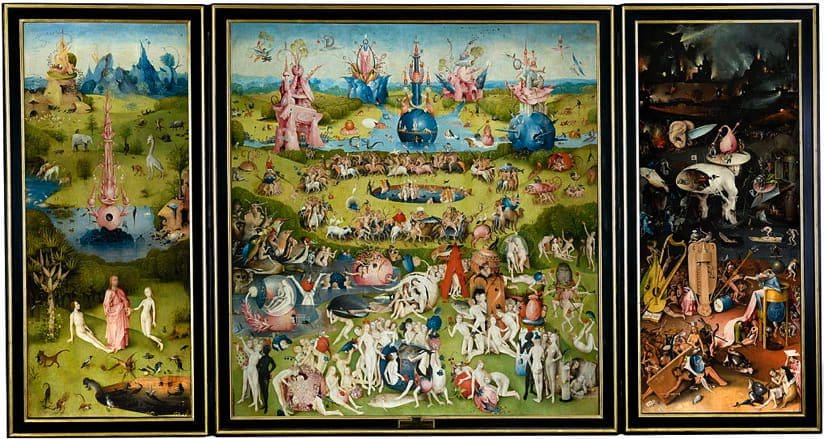

イタリアと並んで北ヨーロッパにもルネサンス美術が生まれた。ネーデルラントの フランドル地方は毛織物工業と貿易で栄え、中世末から市民階級が台頭し、豊かな経済力を背景にすぐれた文化を生みだした。フランドルではゴシック的要素を残しているが、祭壇画や肖像画に新しい技法をとりいれた ファン・エイク兄弟、(兄:フーベルト・ファン・エイク(1385年頃〜1426年)、弟:ヤン・ファン・エイク(1395年頃〜1441年))、奔放な幻想性をもって地獄や怪物を描いた得意な画家として知られる ヒエロニムス・ボス(1450年頃〜1516年)、農民の風俗をいきいきと描いたピーテル・ブリューゲル(1525年頃〜1569)などフランドル派の画家が活躍した。

奔放な幻想性をもって地獄や怪物を描いた得意な画家として知られる ヒエロニムス・ボス(1450年頃〜1516年)

農民の風俗をいきいきと描いたピーテル・ブリューゲル(1525年頃〜1569)

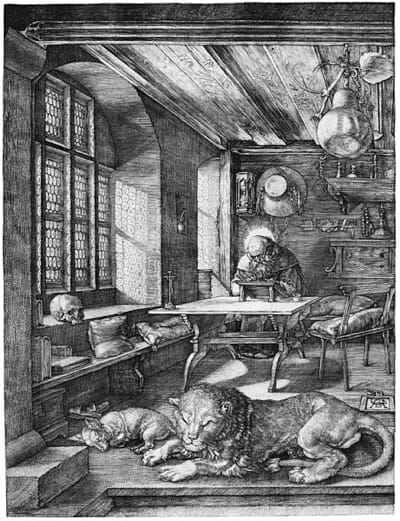

ドイツ

ドイツでは、独特の官能性を女神の裸体画などで表現したルーカス・クラナッハ(1472年〜1553年)、すぐれた写実性と力強い個性を持ち、銅版画などに多くの傑作を残したアルブレヒト・デューラー(1471年〜1528年)がルネサンスの美術かを代表する。

独特の官能性を女神の裸体画などで表現したルーカス・ クラナッハ(1472年〜1553年)

すぐれた写実性と力強い個性を持ち、銅版画などに多くの傑作を残したアルブレヒト・ デューラー(1471年〜1528年)

また、南ドイツのアウクスブルクの ハンス・ホルバイン(1497年頃〜1543年)は、イタリアを旅行したあと、イギリスに渡り宮廷画家としてヘンリー8世(イングランド王)の肖像画を残した。堂々たる人物、豪華な衣装や持ち物などを精緻に描画している。

©Public Domain

ヒューマニズム

ネーデルラント

ヒューマニズムはイタリアを超えヨーロッパ各地に広まった。古典を研究し、新しい目で人間を見つめようとする態度である。ネーデルラントのロッテルダム出身のデジデリウス・エラスムス(1466年〜1536年)は、古典やギリシア語の新約聖書を研究し、ヨーロッパで著名なヒューマニストであったが、その著書『 愚神礼賛』では、聖職者の道徳的堕落を風刺するとともに、賢さの限界、愚かさの持つ人間性などを愚神の口をかりて語っている。

イギリス

イギリスではカンタベリ大聖堂参拝の貴賎老若さまざまな人々の個性描写をおこなった『 カンタベリー物語』を書き、イギリス国民文学の開拓者と言われたジェフリー・チョーサー( 1343年頃〜1400年)が14世紀に出た。

またデジデリウス・エラスムスの友人のイギリスの トマス・モア(1478年〜1535年)は、宗教政策に反対し刑死したが、その著『 ユートピア』で、どこにもないあるべき理想社会を描くことによって、現実の政治や社会のもつ不合理を明らかにした。

エリザベス1世(イングランド女王)の時代に活躍したウィリアム・シェイクスピア(1564年〜1616年)は、人間性を深く洞察し、『 ハムレット』『 リア王』など多くの戯曲を書き、イギリス文学を代表する人物となった。

スペイン

スペインでは、時代遅れの騎士道を夢見て諸国を旅する郷士の物語『 ドン・キホーテ』を書いたミゲル・デ・セルバンテス(1547年〜1616年)が有名である。彼はドン・キホーテをつうじて時代を風刺するとともに、人間の本質を鋭く捉えようとしている。

フランス

フランスの著名なヒューマニストであるフランソワ・ラブレー(1483年〜1553年)は、その著『 ガルガンチュアとパンタグリュエル物語』で、博学、多彩な知識を駆使して、ガルガンチュワとパンタグリュエルという架空の巨大父子のでたらめな話を作り上げ、あらゆる権威を笑い飛ばし、高らかに人間開放をうたいあげた。

フランスの宗教内乱の渦中に生きたミシェル・ド・モンテーニュ(1533年〜1592年)は、蓄積された古典の教養を基礎に身近の観察や考察を『 随想録』として書き綴り、暖かくも鋭い人間観察を行い、モラリストの名で呼ばれるフランスの知識人の祖となった。

魔術と科学

ルネサンス期は近代科学の芽が生まれた時代とされる。しかし当時の知識や技術の体系は地中海世界のヘレニズム文化・イスラーム文化から多くのものをうけつぎ、そのなかには現代からみれば魔術とされるような要素も入りまじっていた。

占星術

占星術は、古代オリエント世界以来の天文に関する知識の蓄積をもとにヘレニズム世界・ローマ世界でさかんにおこなわれ、イスラーム世界をつうじて、ヨーロッパ世界へとひきつがれた精緻な知識体系でもあった。占星術は、恒星、太陽、月の位置、複雑な惑星の動きを観察し、それらを地上の諸事件や人の運命と関連させて説明しようとした。占星術の知識は、天文学の基礎となった知識でもあった。

錬金術

錬金術も占星術と同じくイスラーム世界からヨーロッパに伝えられた( 学問の発達)。これはさまざまな物質を金に変えることができると信じる怪しげな技術といっただけのものではない。錬金術は、さまざまな金属化合物、素材物質の性質を分析し、膨大な科学的な知識を蓄積し、ある種の知識、技術体系を作りあげていた。錬金術師は化合や融合の過程、アルコールやアルカリ、磁性を持つ鉱物などの性質を知り、化学的変化を物質のもつ神秘的な力と考え、さまざまな実験を繰り返していた。

近代科学の芽

近代科学の芽も、こうした占星術や錬金術と関連をもちながら登場してくるのである。ルネサンス期の科学は、占星術や錬金術と必ずしも明確に区別できない側面もあった。宇宙や人間とそれを支配する基本原理について、占星術や錬金術に影響をもったのは ヘルメス主義である。架空の古代哲学者ヘルメス・トリスメギストスの著書とされる『ヘルメス文書』が15世紀の人文主義者マルシリオ・フィチーノにより翻訳され( 新しい人間観と人間像 – メディチ家の「プラトン・アカデミー」)、当時多くの知識人に読まれていたのである。プラトンのイデア説( ギリシア文化)を発展させ、神秘主義思想にもつながる 新プラトン主義も流行した。迷信、魔術、神秘主義、科学は混然として、まだ明確には分かれていなかった。

科学精神の誕生

ルネサンス期はまた近代科学の幕開けの時代でもあった。中世カトリック教会の権威が揺らぐとともに、それが支えていた価値観も動揺した。絶対的な権威に対して懐疑精神が登場した。権威に対し自己の経験・感覚を満足させない理論を疑う科学精神の萌芽がルネサンス期に出現する。現世に価値を認めず、死後の魂の救済を求めた中世キリスト教の教えに対し、経験や感覚で確かめられる現実世界をそのまま認めようとする考えが強まった。

天文学

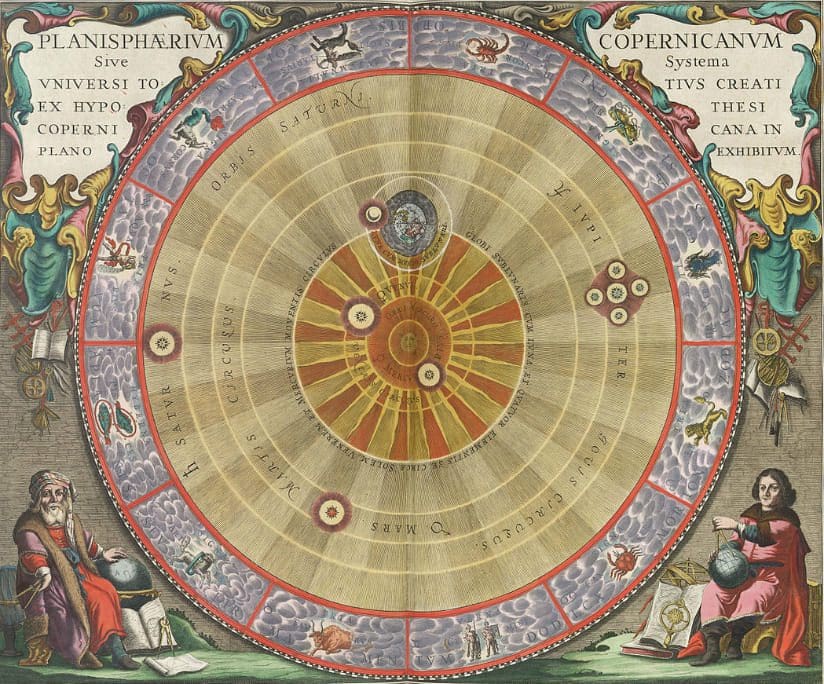

コペルニクスは、天体観測に基づいて宇宙の中心は地球ではなく太陽であることを主張した。その考えに基づく天体は太陽を中心に水星、金星、地球、火星、木星、土星の順に円軌道を描いている。

ガリレオ・ガリレイ(1564年〜1642年)は、望遠鏡で天体を観察し、地動説を認め、木星の衛星を発見した。彼は、ピサの斜塔での落体実験でアリストテレスの説の誤りを正し、また振り子の等時性を発見するなど、実験、観察により真理を見極めようとした。しかし、教会はその権限を傷つける恐れのある説は、実験や観察で確認したものでも認めず、ガリレイに対し地動説を取り消させた。

地動説を信じたドイツの天文学者ヨハネス・ケプラー(1571年〜1630年)は、「惑星の3法則」を発見した。

解剖学

レオナルド・ダ・ヴィンチも、実験や観察によって多くの発見、発明を成し遂げた。レオナルドは人体の正確な観察に基づいて作品をつくったが、南ネーデルラント(ベルギー)のアンドレアス・ヴェサリウス(1514年〜1564年)も死体解剖に基づいて『人体構造』を著し解剖学を創始した。

スペインのミシェル・セルヴェ(1511年〜1553年)は血液循環の原理を発見した。しかしアンドレアス・ヴェサリウスはスペインで宗教裁判に掛けられ、ミシェル・セルヴェはジャン・カルヴァンの手により火刑にされている。科学と宗教が対立したのもルネサンス期であった。

新しい技術

航海に 羅針盤が用いられ、大航海を可能にし、ヨハネス・グーテンベルク(1398年頃〜1468年)による印刷機(活版印刷)が、書物や文書作成を効率的にし、マルティン・ルターの思想も新しい印刷術により広められた。

封建騎士の役割を奪った 火薬と銃砲が戦争を支配した。新しい技術が時代を大きく動かしていった時代でもあった。

印刷術

活版印刷術は、ドイツのマインツに生まれた、ヨハネス・グーテンベルクにより、15世紀中ごろ発明されたといわれる。金属活字はすでに14世紀朝鮮で用いられたが、グーテンベルクの印刷術は以下の3つの点で画期的なものであった。

- 規格を決めて容易に交換できる金属活字を作ったこと。多量の鋳造活字は溶解した鉛と錫とアンチモンの地金を黄銅の母型に流し込んでつくられた。

- 焼きアマニ油を使った印刷用のインクを使ったこと。

- 油搾り機やぶどう搾り機にヒントを得てプレスを用いたこと。

印刷機がプレスと呼ばれ、新聞記者や出版がプレスと呼ばれるのは、プレスが印刷機の中心の機能であることを示している。人の手により1冊ずつ書き写されていた書物は印刷術の発明により、多量の部数が短時間でつくられるようになったのである。筆写文化から印刷文化への変化は革命的であったといえる。

ルネサンスが登場する作品

ボルジア家 愛と欲望の教皇一族 ファーストシーズン 登場人物とあらすじ – 世界の歴史まっぷ

ボルジア家 愛と欲望の教皇一族 セカンドシーズン 登場人物とあらすじ – 世界の歴史まっぷ

ボルジア家 愛と欲望の教皇一族 ファイナル シーズン 全話あらすじ