アロー戦争に関し、清国とロシア・アメリカ・イギリス・フランスが結んだ条約。条約調印後、北京で主戦派が台頭し、59年に条約批准のために訪中した各国全権を砲撃したため、戦争が再開された。北京を占領され、北京条約で条項が追加された。

天津条約(アロー戦争)

1858年 アロー戦争に関し、清国とロシア・アメリカ・イギリス・フランスが結んだ条約。

- 英仏両国への賠償金600万両の支払い

- 開港場の増加

- 外国人の内地旅行の自由

- 外交使節の北京常駐

- キリスト教布教の自由など

条約調印後、諸外国が撤退すると北京では主戦派が台頭し、59年に条約批准のために訪中した各国全権を攻撃した。このため、英仏両国は再び軍事行動をおこした。

アジア諸地域の動揺

東アジアの激動

アロー戦争

アヘン戦争後も、欧米列強の中国への輸出は、清朝の排外的態度や、閉鎖的で自給自足な小経済圏が地方ごとに分立するという中国の社会経済の特質に阻まれて、期待したほどにはのびなかった。このため、列強はよりいっそうの貿易拡大を求めて条約改定の機をうかがっていたが、たまたま1856年10月、広州でイギリス船籍を主張する小帆船アロー号 Arrow が海賊容疑によって清朝官憲に検問され、中国人乗組員10数名が逮捕されるという事件がおきた(アロー号事件)。イギリスは、事件の際にイギリス国旗が引き降ろされて侮辱されたとして出兵を強行した。フランスのナポレオン3世も、同年広西省でおきたフランス人宣教師殺害事件を口実にしてイギリスに同調、両国が連合して清に開戦し、アロー戦争(1856〜60, 第2次アヘン戦争ともいう)が始まった。英仏連合軍は、広州を占領したのち、北上して天津に迫ったため、1858年、清朝はやむなく屈服して天津条約(アロー戦争)を結んだ。条約は、以下の内容などとし、英仏両国のほか条約改定の趣旨に同調したロシア・アメリカも加えた4カ国との間で結ばれた。

- 各国の公使の北京駐在

- キリスト教の信仰および布教の自由

- 外国人の国内地旅行の自由

- 開港場の増加(新たに10ヶ所設定) ❶

- 賠償金の支払い

しかし、皇帝咸豊帝(位1850〜61)をはじめ、清朝朝廷には排外的空気が強く、条約の細部の調整は遅々として進まなかった。このとき天津条約(アロー戦争)の批准書交換のため、北京に乗りこもうとした英仏両国公使の船が、清軍から砲撃されるとういう事件がおき、戦争が再開された。1860年、英仏連合軍は北京を占領し、円明園の破壊などの略奪をおこなった。このため同年、清朝はロシア公使の仲介により、英仏両国と北京条約を結んで講和した。

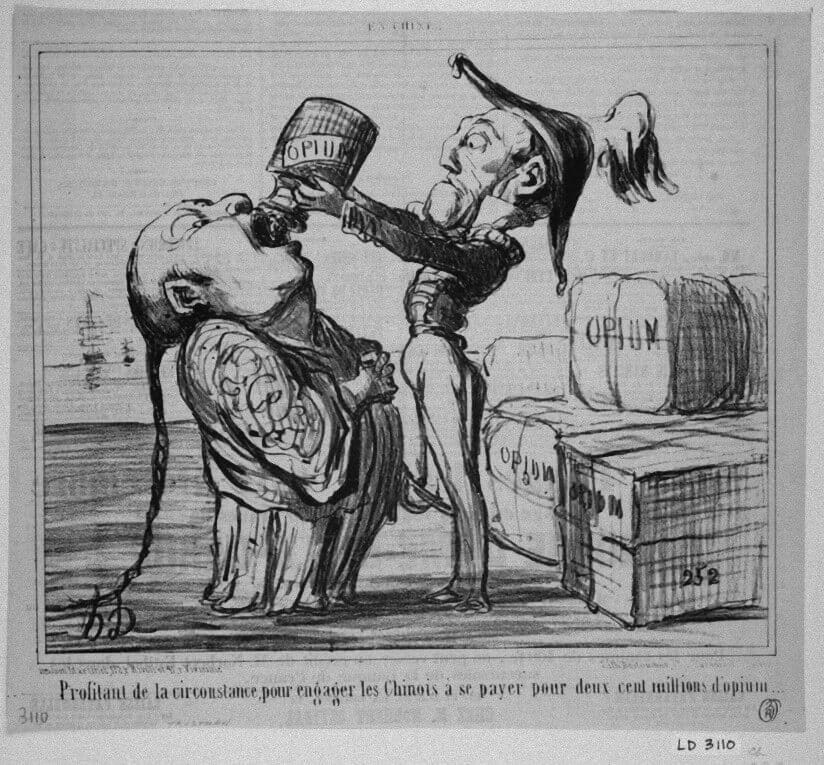

欧米列強の清に対する飽くなき欲望 1856〜60年清とイギリス・フランス連合軍の間に起こったアロー戦争(第2次アヘン戦争)についての風刺画。南京条約後、イギリスは更なる権益を望みます。イギリス商船アロー号の中国人水夫が清国に逮捕される「アロー号事件」が起こると、イギリスはフランスを誘って、再び清国に戦争をしかけました。清は敗れ、北京条約によって、イギリスに九竜を割譲するなど欧米諸国は権益をさらに拡大させました。 参考:おもしろい世界の風刺画 (OAK MOOK)

❶ 潮州・淡水・瓊州・台南など南方諸港に加え、牛荘・登州など北京に近い渤海湾岸の港や、漢口・九江・鎮江・南京など長江(揚子江)沿いの内陸港(河港)を開港させ、経済進出をより広範囲に推進しようとするものであった。