夷狄(四夷)

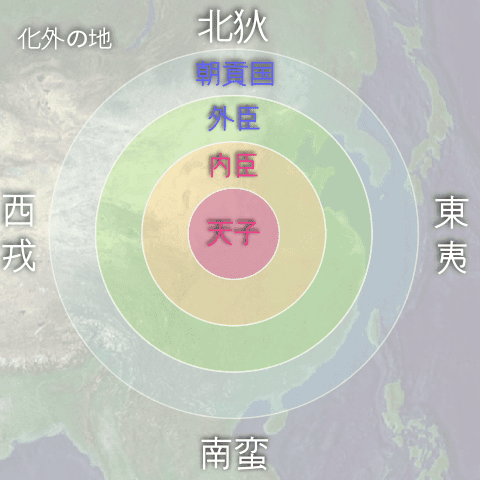

周辺の異民族に対する蔑称。東を夷、西を戎、南を蛮、北を狄と呼び、総称して夷狄と呼んだ。

夷狄

- 周辺の異民族に対する蔑称。東を夷、西を戎、南を蛮、北を狄と呼び、総称して夷狄と呼んだ。

- 中国で周辺諸民族を呼んだ蔑称。文明化されていない、道徳的に劣った人々とみなす考えが、中国知識人のあいだで一般的であった。

- 東夷 古代中国の東に位置する山東省あたりの人々に対する呼び名であったが、秦以降は朝鮮半島、日本列島などに住む異民族を指すようになった。

- 北狄 北方の民族は度々中原を侵略したことから、北方にいた異民族は総じて狄と呼ばれるようになり、北狄は蔑称としての意味合いが強くなった。

- 西戎・犬戎 中国西部に住んでいた遊牧民族で、たびたび中国の歴代王朝に侵入して略奪を行ったことから、西戎という言葉に蔑んだ意味合いを込めている。

- 南蛮 南方の帰順しない異民族に対して用いた蔑称。日本でも当初は同様の意味で用いられていたが、15世紀にヨーロッパ人との南蛮貿易が始まって以降は、主にヨーロッパや東南アジア・スペインやポルトガルの文物や人物を指す語となった。

参考 Wikipedia