寛政の改革 (

A.D.1787〜A.D.1793)

老中松平定信が行った幕政改革。享保の改革を理想とした復古的理想主義で、農村の復興と都市政策を強化し、士風の引き締め、幕府権威の再建をめざした。一時的幕政が引き締められ、厳しい統制・倹約で、民衆の反発を招き、尊号一件で幕府と朝廷の協調関係崩壊。

寛政の改革

江戸幕府が行なった享保の改革、天保の改革と並ぶ改革。老中松平定信が、天明7(1787)年から寛政5(1793)年までの間に、享保の改革を理想として行なった。田沼意次の時代に幕政は腐敗の極に達し、商業、高利貸資本が農村に進出して農民の階層分化が進み、そのうえ天明の飢饉の打撃によって農村の疲弊は進んだ。この間一揆や打ちこわしが起り、社会的不安が増大して、幕政も危機の様相を呈してきた。そこで、定信は松平信明、松平乗完、本多忠籌、堀田正敦らを老中、若年寄に任じて政治改革に乗出した。財政、経済面においては、徹底的な緊縮財政を行なって倹約を励行し、大奥の費用も3分の1に切りつめた。また米の買占めや酒造の制限、米相場の公定、株仲間の利益独占の制限を行なった。農村の再建策としては年貢減免で譲歩する一方、都市に入ってきた農民を出身郷村に帰す人返しや出稼ぎ制限で、農民の土地緊縛の強化をはかり、さらに幕府領の代官を通じて支配の再編を行なった。飢饉に対する予防策としての備荒貯蓄のため、大名、旗本に1万石につき 50石の囲籾を命じている。都市においては、江戸の町入用の節約額の7分を積立てる七分金制の実施、江戸の浮浪人を人足寄場に収容して更生の道を開くほか、旗本、御家人の財政難を救済するために棄捐令を出した。一方、風俗の取締りも活発に行われ、寛政2年、出版統制令を出して山東京伝や林子平を処罰した。思想面でも寛政異学の禁という学問の統制が行われた。寛政の改革は、大奥の策謀による定信自身の失脚によって失敗したが、実質的にも予期したほどの効果をあげえず、時代に逆行した政策は多くの人の不満を招いた。なお諸藩についても、同じ頃藩政改革があった場合、同じ名で呼ぶことがあるが、内容や結果はさまざまである。

参考 ブリタニカ国際大百科事典

幕藩体制の動揺

幕政の改革

寛政の改革

寛政の改革一覧

| 特色 | ①享保の改革を理想とした復古理想主義 ②農村の復興と都市政策の強化 ③士風の引き締め、幕府権威の再建 |

|

| 政策 | 農村復興 | 囲米・社倉・義倉を設置(1789発令) 出稼ぎ制限、旧里帰農令(1790) |

| 都市 | 勘定所御用達の登用(江戸の豪商10名) 江戸石川島人足寄場に無宿人を収容(1790) 七分積金の制度化(1791) |

|

| 財政 | 倹約令(1787) 棄捐令(1789、旗本・御家人の救済) |

|

| 思想 出版統制 | 寛政異学の禁(1790)寛政の三博士の登用 出版統制令(1790) ・林子平への弾圧:『三国通覧図説』『海国兵談』(1792) ・洒落本作者の山東京伝、黄表紙作者の恋川春町、出版元の蔦屋重三郎らを弾圧 |

|

| その他 | 海防政策:ラクスマンの来航を機に、幕府は諸藩に江戸湾・蝦夷地の海防の強化を命令(1792〜93) | |

| 結果 | 一時的幕政が引き締められ、厳しい統制・倹約で、民衆の反発を招く 尊号一件(1789〜93、定信は天皇の実父への尊号宣下を拒否)→ 幕府と朝廷の協調関係崩壊 1793、信貞は家斉と対立し退陣(老中在職6年) |

|

田沼意次が失脚したのち、田沼派の人々と白河藩主松平定信(1758〜1829)を老中に据えようとする三家・三卿との間で激しい権力闘争が繰り広げられ、これに決着をつけたのは1787(天明7)年5月の江戸、大坂をはじめとする全国30余りの都市での打ちこわしである(天明の打ちこわし)。とくに江戸では、市中の米屋などへの打ちこわしが5日間も続く大騒動になり、政府に強い衝撃を与えた。この結果、田沼派が失脚して6月に松平定信が老中に就任し、寛政の改革を断行した。翌年、15歳の将軍家斉(1773〜1841)の補佐にもなって改革政治を推進した。杉田玄白が「もし今度の騒動なくば御政事改まるまじなど申す人も侍り」(『後見草』)と指摘したように、打ちこわしが引き金となって幕府に政変がおこり、寛政の改革が断行されたことが重要である。定信政権は「打ちこわしが生んだ政権」であり寛政の改革は「打ちこわしが生んだ改革」ともいうことができる。

定信は、三卿の一つ田安家の徳川宗武(1715〜71)の子で8代将軍吉宗の孫として生まれ、白河松平家へ養子に入り、白河藩主として天明の飢饉を乗り切って藩政を立て直し、名君として注目を集めた。

老中に就任すると、祖父吉宗の享保の改革を理想としてかかげ、田沼の政治を「悪政」と厳しく断罪して、否定した。寛政の改革の課題は、田沼時代に進行した深刻な内外の危機に対応しながら、幕藩体制を立て直すことにあった。

定信は、田沼派の人々を罷免・処罰して一掃し、かねて親交のあった改革派の譜代大名を老中・若年寄・側用人などに据え、さらに町奉行や勘定奉行などにも有能な人材を登用して改革の態勢をつくった。

まず直面したのは、凶作の連続による年貢収入の減少と飢饉対策のため幕府の蓄え金が底を突き、しかも100万両もの収入不足が見込まれるという、幕府財政の危機的な状況であった。この財政を再建するため、厳しい倹約令による財政緊縮政策がとられ、大名から百姓・町人にいたるまで厳しい倹約が要求された。大奥の経骰を3分の2に減らしたのみならず、朝廷にも経費の節減を求めたほど、徹底したものであった。また、住所不定で大小の刀ももてない御家人が現れるほど経済的に困窮した旗本・御家人を救済するため、1789(寛政元)年に棄捐令が出された。

棄捐令

1789(寛政元)年、幕府は蔵米取りの旗本・御家人が1784(天明4)年以前に札差から借りた金の返済を免除(棄捐)し、それ以後の分も低利の年賦返済とした。これは事実上の借金踏み倒しであったから、夢ではないかと小躍りする者がでるほどであった。しかし、このときの棄捐の総額は118万両にものぼって札差に大打撃を与えたため、旗本らへの新規の融資が困難となり、金融の面で混乱が生じた。

しかし、このような緊縮政策では根本的な解決にならないことは明らかだった。幕府の財政基盤である農村対策として、商品経済の浸透により不安定化し、凶作・飢饉により荒廃した農村の復興策がとられた。

商業的農業や商業の展開をおしとどめるため、主穀生産を奨励し、百姓が商業に携わることを抑制した。人口が減少して耕作できない荒地の多い陸奥や北関東に対しては、江戸や他国へ奉公や出稼ぎに行くことを制限し、人口を増やすために間引きの禁止や赤子養育金の制度を設け、越後などから百姓を呼び寄せたり、あるいは飢饉などで江戸に流入した人々に旅費や補助金を与えて農村に帰ることを勧める旧里帰農令を出した。

さらに、荒地の再開発や農業用水の整備などをするため、幕府は公金貸付を大規模に行った。農村復興策を着実に進めるため、代官の大幅な交代と同じ代官所に長期に勤務させる体制をとった。その結果、この時期の代官には、のちに領民から顕彰されたり、神にまつられたりした「名代官」が数多くでた。

寛政の改革は、飢饉が直接の引き金となった一揆・打ちこわしの与えた強い衝撃から始まったので、飢饉対策が重点的にとられた。飢饉の際、米価の高騰をおさえられなかったことから、「金穀の柄」を幕府が握ることをめざし、江戸の両替商を中心に豪商を幕府の勘定所御用達に任命し、彼らの資金と知識や技術を活用しようとした。定信は、凶作でも飢饉にならないように食糧の備蓄をはかった。諸大名には1万石につき50石を5年間にわたり領内に備蓄させ、さらに各地に社倉・義倉を設けさせた(囲米)。

幕領農村には郷蔵、直轄都市にも米を貯蔵する蔵を設けたが、江戸では町入用(1785〜89年の平均で1年に15万5140両)の節約分(3万7000両)の70%を積み立てる七分積金の制度をつくり、江戸町会所を設けて、米と金を蓄えた。蓄えた米や金は、飢饉、災害、風邪の流行などのときに困窮した貧民の救済にあてられ、打ちこわしなどの騒動を未然に防ぐことに使われた。

田沼時代に華やかな消費生活が生まれた都市に対しては、華美な風俗や贅沢の取締りがかつてない厳しさで行われた。しかし、都市と農村の関係が深まった段階では、農村を視野に入れた都市政策が必要になった。とくに百姓が都市に流出したため、農業人口が減って農村が荒廃し、都市では下層住民が増加して不安定な構造となり、この状態の解決が求められた。旧里帰農令はそのための政策であり、飢饉で農村から都市に入り込んで野非人と呼ばれた市中を流浪する無宿人対策が、都市の治安の上からも重視された。

身元がわかり引取り人のある者は、領主に引き渡して帰村させ、それができない無宿人のうち犯罪を犯していない者は、石川島に設けた人足寄場に収容し、技術を身につけさせ、職業をもたせようとした。

思想の面では、儒学の振興を積極的にはかった。1790(寛政2)年には朱子学を正学とし、湯島聖堂の学問所で朱子学以外の学派の講義や研究をすることを禁じた寛政異学の禁が出された。幕府の教学を担った林家を強化し、のちに寛政の三博士と称された柴野栗山(1736〜1807)・尾藤二洲(1747〜1813)・岡田寒泉(1740〜1816)らの優れた儒者を儒官に登用した。また、朱子学の奨励と人材の発掘・登用のため、学問吟味という試験制度も設けられた。

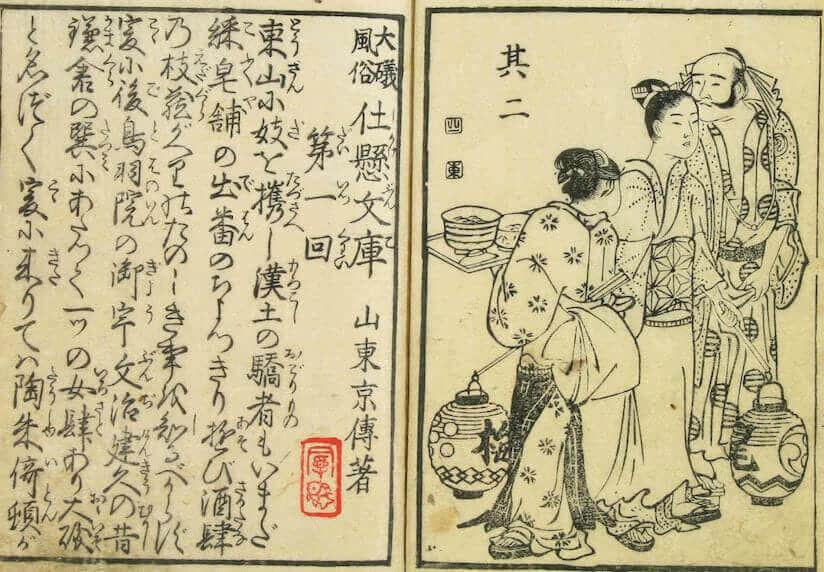

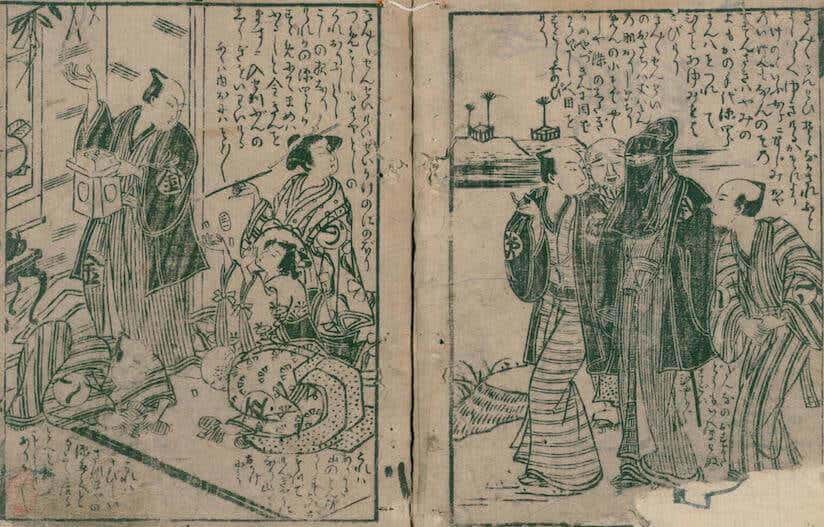

民間に対しては、絵双紙類で風俗に悪影響を与えるもの、世上の噂を写本にして貸すことの禁止などを盛り込んだ出版統制令が出され、幕府政治への諷刺や批判を取り締まり、風俗の刷新がはかられた。旺盛な創作活動をしていた洒落本作者の山東京伝(1761〜1816)や、黄表紙作者の恋川春町(1744〜89)、出版元の蔦屋重三郎(1750〜97)らが弾圧された。さらに、林子平(1738〜93)が『三国通覧図説』『海国兵談』などで外国による日本侵攻の危険を指摘し、軍備の充実や海岸防備の強化を主張したが、幕府は「奇怪異説」を説いて人心を惑わすとして版木を没収し、子平に禁錮刑を科して弾圧した。さらに朝廷と幕府の間に「尊号一件」と呼ばれる事件がおこり、緊張した関係が生まれた。

尊号一件

さまざまな公事や神事を復古的に再典し、京都御所の紫宸殿と清涼殿を平安時代の内裏と同じものに造営するなど、天皇権威の強化をはかっていた朝廷は.1789(寛政元)年、光格天皇(在位1780〜1817)の実父閑院宮典仁親王に太上天皇の尊号を宣下したいと幕府に伝えた。しかし松平定信は、天皇の位につかなかった者に天皇譲位後の称号である太上天皇の尊号を贈ることは道理に合わないと反対した。朝廷は、1791(寛政3)年に参議以上の公卿に尊号宜下の可否を問い、圧倒的多数の賛成を得て、翌年、幕府に強く尊号宜下の許可を求めた。しかし、定信は要求を拒絶し、1793(寛政5)年、武家伝奏と議奏を江戸に呼んで責任を追及し処罰した。

寛政の改革は、田沼時代末期の危機的な状況を乗り切り、一時的に幕政を引き締め、幕府財政の均衡を回復して幕府の権威を高めた。しかし、厳しい統制や倹約の強制は民衆の反発を招き、1793(寛政5)年、将軍家斉との対立もあって、定信は老中在職6年余りで退陣に追い込まれた。

政治の改革を必要としたのは、幕府だけではなかった。享保期以降幕府の改革の影響も受けながら、諸藩はそれぞれ独自の事情に基づいて、藩政の改革を試みた。諸藩が直面していたのは、藩財政の危機と百姓一揆の高揚であった。このため、幕府の寛政の改革と前後して、藩政改革が広く行われた。その特徴は、藩主自らが改革の先頭に立ち、藩士の綱紀を引き締めて倹約や統制を強め、財政危機を克服することで藩政を立て直そうとしたことにあった。そして、荒廃した田畑の再開発と百姓層分解の抑止による農村の復興、特産物生産の奨励と生産物の藩による独占的な集荷と販売である専売制の強化により、財政収入の増加を目論んだ。さらに、新たな藩政の展開を担う人材の育成に力が入れられ、藩校の設立やその拡充が多くの藩で行われた。熊本藩主細川重賢(1720〜85)は有能な人材を登用し、財政の緊縮、農村の復興、藩校時習館の設立などの改革を断行して、藩政改革の模範となった。松江藩主松平治郷(1751〜1818)は、農村の復興と財政の緊縮のほか、人参・陶器・紙·蝋の生産を奨励し、殖産興業政策にめざましい成果をあげた。米沢藩主上杉治憲(鷹山、1751〜1822)は、明和から寛政期にかけて藩校興譲館を開設し、譜代門閥勢力を排除して有能な人材を登用し、とくに養蚕・製糸業を奨励し、家内工業をおこして藩及び藩士の財政難を救った。秋田藩主佐竹義和(1775〜1815)は、養蚕・織物·銅山そのほかの国産品の生産を奨励し、藩制を整備し、藩校明徳館を設立した。藩政の立て直しに成果をあげた藩主たちは、名君と評された。