山田寺

奈良県桜井市山田にあった古代寺院。法号を浄土寺または華厳寺と称する。大化改新の新政権で右大臣に任命された蘇我倉山田石川麻呂の発願により7世紀半ばに建て始められ、石川麻呂の自害(649年)の後に完成した。中世以降は衰微して、明治時代初期の廃仏毀釈の際に廃寺となった。その後、明治25年(1892年)に小寺院として再興されている。

1921年(大正10年)3月3日史跡に指定され、1952年(昭和27年)3月29日「山田寺跡」として国の特別史跡に指定されている。1982年(昭和57年)12月4日に追加指定されている。

山田寺

律令国家の形成

白鳳文化

山田寺回廊

柱や連子窓をはじめ、束・腰長押・小脇壁・頭貫・斗栱間小壁・巻斗が、7世紀中頃に建てられた姿そのままで基壇条に横倒しになっていたのである。

赤色顔料や上塗りの白土までもが残っており、当時の色彩さえもうかがうことができる。柱や連子子などの部材は、法隆寺の歩廊に比べると太く、重厚なつくりとなっている。

法隆寺が再建されたものであることが確実になった今、この東回廊は、現存する日本最古の建築物と言うことができる。

なお、東回廊は、科学的な保存処理が施され、復元が完成して奈良文化財研究所飛鳥資料館において展示・公開されている。 飛鳥資料館|公式サイト

現在

山田寺は明治の廃仏毀釈で廃寺となり、明治25年(1892年)に再興された。現在は無住で講堂跡付近に観音堂と庫裏が建つのみである。

現・山田寺の山号は大化山。宗派は法相宗。本尊は十一面観音である。境内には天保12年(1841年)、石川麻呂の末裔とされる山田重貞によって立てられた「雪冤の碑」がある。「雪冤」とは「無実の罪をはらす」の意で、書家・貫名海屋の書になるものである。

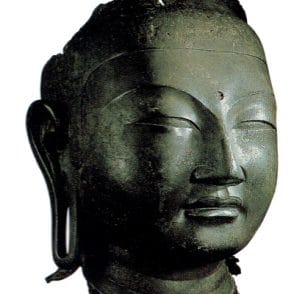

興福寺仏頭

奈良市・興福寺に所蔵される銅造仏頭(国宝)は、もと山田寺講堂本尊薬師如来像の頭部であった。『玉葉』(九条兼実の日記)によれば、文治3年(1187年)、興福寺の僧兵が山田寺に押し入り、山田寺講堂本尊の薬師三尊像を強奪して、興福寺東金堂の本尊に据えた。当時の興福寺は平重衡の兵火(治承4年・1180年)で炎上後、再興の途上であった。この薬師如来像は応永18年(1411年)の東金堂の火災の際に焼け落ち、かろうじて焼け残った頭部だけが、その後新しく造られた本尊像の台座内に格納されていた。この仏頭は昭和12年(1937年)に再発見されるまでその存在が知られていなかった。

参考 Wikipedia