山西商人

江南を中心に手工業が発展した明代の中期以降、商品取引に活躍した遠隔地商人のなかでとくに中心的存在であった山西省出身の商人をさす。塩の販売権を明の政府から保証された特権商人であり、官僚と結んで政府の事業をおこない、華北を中心に巨大な富をきずいた。華中・華南を活動の中心とする徽州商人と全国の市場をほぼ2分した。

山西商人

アジア諸地域の繁栄

東アジア・東南アジア世界の動向

明後期の社会と文化

綿織物や絹織物が普及したので、その原料となる綿花と養蚕に必要な桑の栽培が必要となった。このため、水稲栽培をやめて、綿花や桑の栽培にきりかえるところが増加した。こうして明初以来、稲作の中心地であった長江下流域の江南デルタでは、しだいに水田が減った。また都市には、手工業の発展にともなって多量の非農民人口が流入したことから、江南の食料は他の地域に頼らざるをえなくなった。こうしたことから16世紀初めには、湖広(現在の湖南省・湖北省)を中心とした長江中流域が新たな穀倉地帯として重要な位置を占めることになり、ついには「湖広熱すれば天下足る」とまでいわれるようになった。

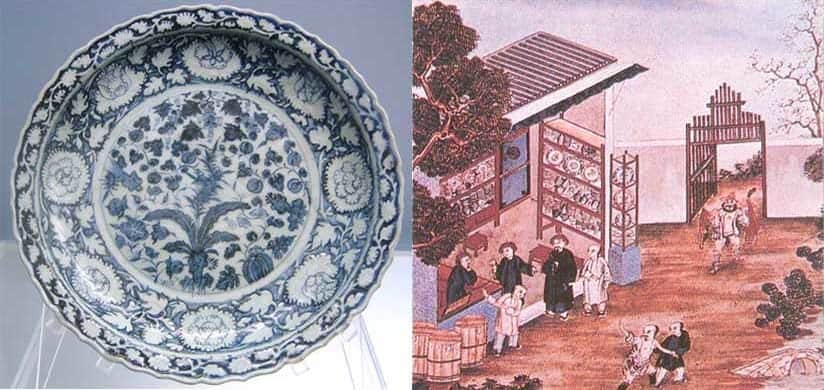

こうして明朝の中期以降、江南の上海・松江の綿織物、蘇州の絹織物などを先頭にして手工業が目覚ましい発展をとげた。とくに江南の諸都市では手工業の規模が大きくなり、なかにはマニュファクチュア(工場制手工業)的生産形態もみられ、商品が多量に生産された。また四川や福建の茶の栽培、景徳鎮の陶磁器などをはじめ、諸地域でも産業が発展した。各地で生産された商品は、国内の需要の増加や流通の拡大によって全国各地に運ばれた。さらに、当時来航していたポルトガルやスペインの商人たちによって、生糸や蘇州の絹織物、景徳鎮の陶磁器などは代表的な国際商品として日本やアメリカ大陸、ヨーロッパに輸出された。

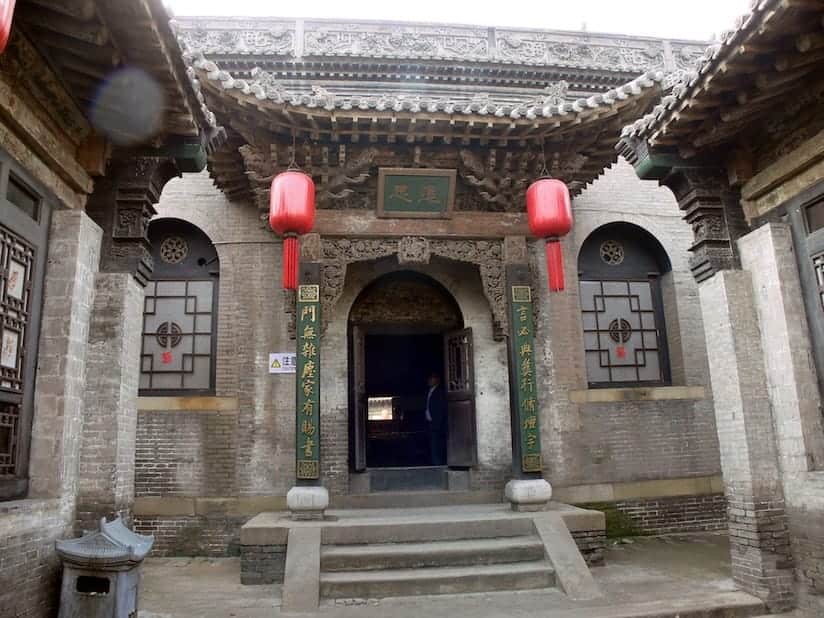

彼らはまた一方で、金融業や運送業、さらにはさまざまな業種にも進出し、海外貿易を営む者も現れた。彼らは同郷出身者や同業者との連帯や共通の利益を図るために団体組織を結成し、共同の施設を設けた。この共同施設を会館・公所といい、北京や南京をはじめ主要な都市に設けられた。