徳川光圀 とくがわみつくに( A.D.1628〜A.D.1700)

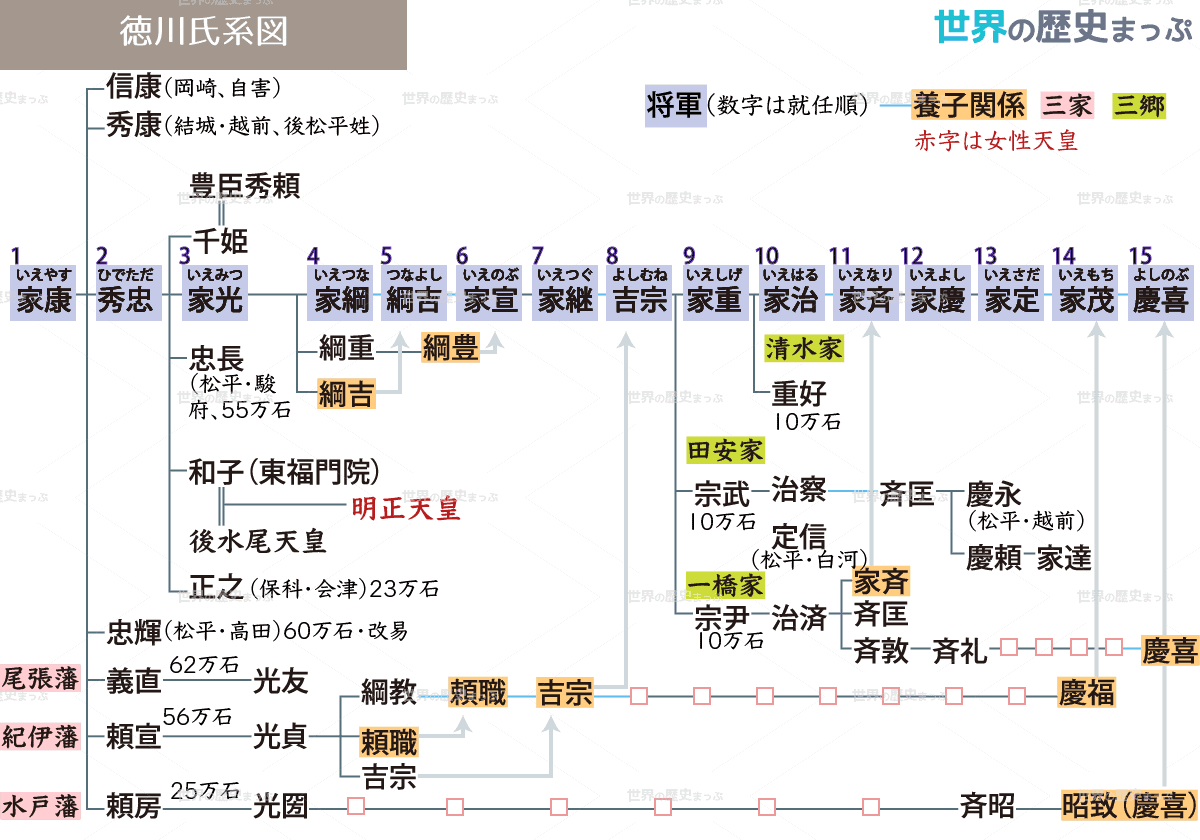

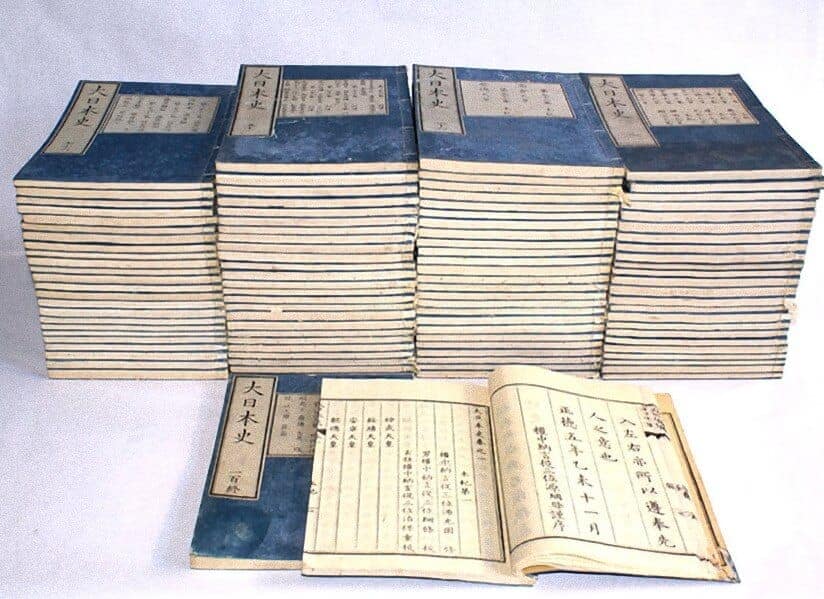

徳川御三家のひとつ、水戸藩2代藩主。初代藩主で家康の11男である徳川頼房の3男。朱舜水を招いて江戸藩邸内に彰考館をおき、歴史書『大日本史』の編纂に着手し、大義名分による社会の安定の史論を展開した。「水戸黄門漫遊記」のモデル。

徳川光圀

参考 ブリタニカ国際大百科事典

『大日本史』編纂に生涯を捧げた

徳川御三家のひとつ、水戸藩2代藩主。初代藩主で、家康の11男である徳川頼房の3男。「本朝の史記」といわれる『大日本史』の編纂に生涯を傾けた。大義名分論で書かれた本書は、幕末の尊王論に思想的影響を与えた。近年、その業績を疑問視する声もある。

幕藩体制の展開

幕政の安定

平和と秩序の確立

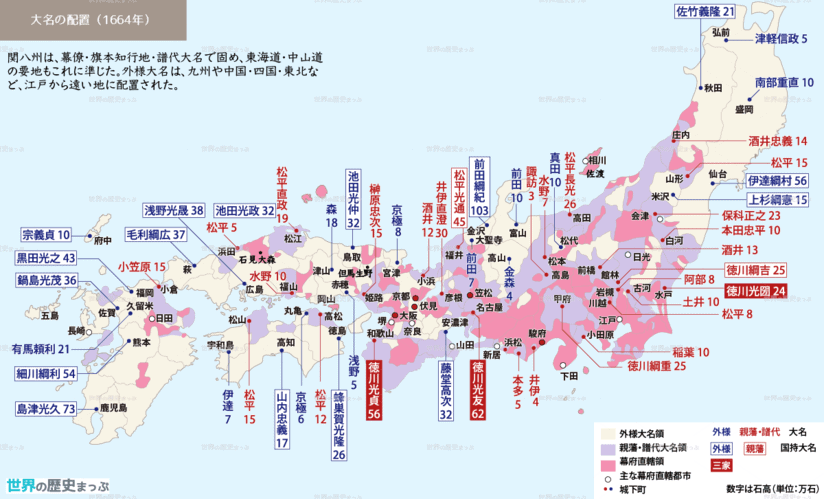

将軍と大名の関係が将軍優位に安定したのと同様に、大名と家臣の関係も大名優位に安定し、藩政の安定と領内経済の発展がはかられるようになった。いくつかの藩では、藩主が儒学者を顧問にして藩政の刷新をはかった。会津藩の保科正之は山崎闇斎(1618〜82)に朱子学を学んだ。岡山藩の池田光政(1609〜82)は熊沢蕃山(1619〜91)を用いて、蕃山は私塾花畠教場を、光政は郷学閑谷学校を設けた。水戸藩の徳川光圀(1628〜1700)は朱舜水(1600〜82)を招いて江戸の藩邸内に彰考館をおき、『大日本史』の編纂を始めた。加賀藩の前田綱紀(1643〜1724)は朱子学者木下順庵(1621〜98)らの意見を入れて、藩政に取り組んだ。幕府も藩も、つまり幕藩制は安定した。

彰考館

元禄文化

諸学問の発達

歴史学(元禄文化)

| 儒学 | 人物 | 著作 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 朱子学 | 林羅山 林鵞峰 | 本朝通鑑 | 羅山・鵞峰の父子で編集した歴史書。神武から後陽成天皇まで編年体による史書。中国の司馬光『資治通鑑』にならい、実証主義的な歴史叙述をめざした |

| 古学 | 山鹿素行 | 聖教要録 | 聖人のおこないと武士の日用道徳 |

| 中朝事実 | 日本中心の考え方を提起 | ||

| 歴史学 | 徳川光圀 | 大日本史 | 江戸藩邸に彰考館を設置。大義名分による社会の安定 |

| 新井白石 | 読史余論 | 公家政権は九変し、武家政権は五変して徳川幕府となるとする段階論 | |

| 古史通 | 「神とは人也」と『日本書紀』の神代巻を合理的に解釈 | ||

| 折たく柴の記 | 新井白石の自伝 | ||

| 藩翰譜 | 大名の系譜と伝記を集録 | ||

| 西洋記聞 | イタリア人シドッチの尋問をもとに著した西洋研究の書 |

歴史学では確実な史料に基づいて歴史を叙述する実証的な姿勢がとられるようになった。林羅山・林鵞峰による『本朝通鑑』や水戸の徳川光圀が始めた『大日本史』などのほか、新井白石は『読史余論』を著し、武家政権の推移を段階的に時代区分して独自の史論を展開した。