書院造

室町時代、それまでの寝殿造と違い、和物に対する関心が高まった東山文化を代表する建築様式。①接客用の主殿(広間)を中心に構成 ②押板(床の間)、棚(違い棚)がある ③柱は角柱で天井をはる ④部屋は襖(襖障子)で間仕切り ⑤畳を敷きつめる ⑥土壁などを用いる ⑦明障子、雨戸を用いる

書院造

武家社会の成長

室町文化

東山文化

銀閣

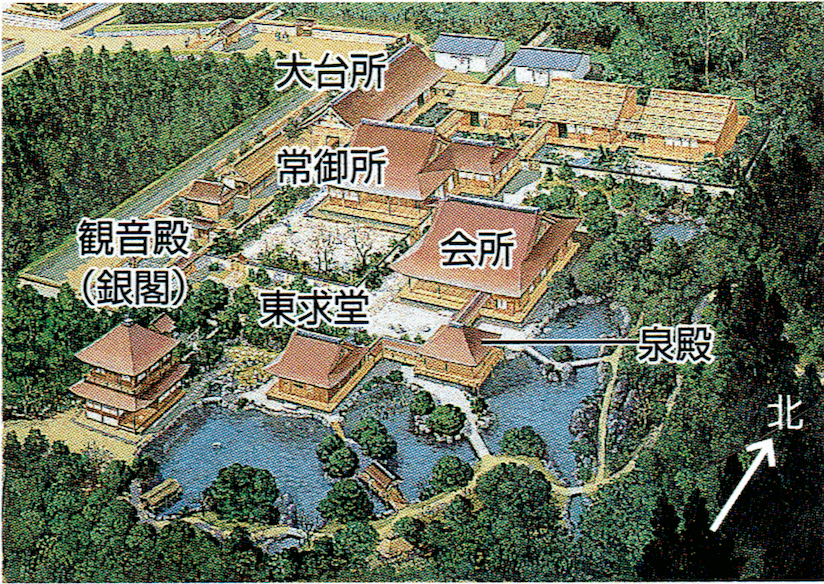

銀閣は東山山荘の仏殿として建てられた2層の楼閣建築で、当初は観音殿と呼ばれていた。下層は書院造で心空殿、上層は禅宗様で潮音閣と呼ばれる。東山山荘は、義政の死後、その遺言にしたがって慈照寺という禅宗寺院に改められたため、銀閣も慈照寺銀閣と呼ばれるようになった。他に阿弥陀三尊を祀る東求堂(持仏堂)などがある。

東山文化は、禅の精神に基づく簡素さと、連歌の世界から発達した幽玄・侘の美意識(枯淡美)を精神的な基調としていた。北山文化のころにみられた唐物に対する執着が弱まり、和物に対する関心が高まってきたことも大きな特色の一つである。銀閣の下層及び東求堂の一室同仁斎にみられる書院造は、このような東山文化の雰囲気をよく表しているとともに、近代の和風住宅の原型となった点でも重要な意味をもっている。

書院造

左:慈照寺東求堂同仁斎 義政の書斎であった同仁斎は、4畳半で左側に3尺の違い棚、正面に1間の付書院(つくりつけの机)がついている。右:東求堂の間取り 仏間・書斎(同仁斎)など4室からなる。

書院造の大きな特徴は、押板(床)・棚(違い棚)・付書院という定型化された座敷飾にあるが、書院造のほかの特徴を従来の寝殿造と比較しながら列挙すると

- 第1に寝殿造では住宅を間仕切りせず几帳と呼ばれる垂れ布だけで空間を隔てていたのに対し、書院造では住宅を襖障子などで間仕切りして数部屋にわけるようになったこと

- 第2に寝殿造では人が座る場所だけに敷いていた畳を、書院造では部屋全面に敷き詰めるようになったこと

- 第3に寝殿造では屋根裏まで吹き抜けであったのを、書院造では天井をはるようになったこと

- 第4に寝殿造では蔀戸と呼ばれる上下開閉式の扉が用いられていたのに対し、書院造では柔らかい光を取り込める明障子を用いるようになったこと

いずれの特徴をみても. 書院造が近代の和風住宅の出発点となっていることがわかるであろう。