武家諸法度 ぶけしょはっと( A.D.1615〜A.D.1717)

江戸幕府が諸大名を統制するために制定した法令。元和元年(1615)徳川家康の命により2代将軍秀忠のときに発布された元和令が最初。その後必要に応じて改訂された。城の修築や婚姻・参勤交代などについて規定。

武家諸法度

1615(慶長20・元和元)年、2代将軍秀忠の時、大御所家康が金地院崇伝に命じて作成させ、諸大名を伏見城に集めて公布した(元和令)。1635(寛永12)年、3代将軍家光の時には寛永令が出され、参勤交代の制度化などが追加された。また、1515年、家康は、諸大名の居城以外の城をすべて破却させる一国一城令を出した。

幕藩体制の確立

幕藩体制の成立

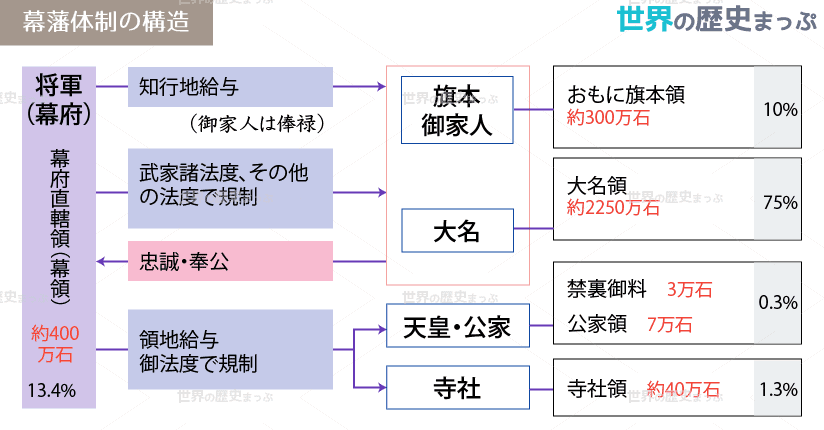

幕藩体制

幕府は大坂夏の陣直後の1615(元和元)年に、大名の居城を一つに限る一国一城令を出した。本城を除くすべての支城を破壊させ、幕府に対抗する軍事的拠点となる要素を取り除かせるものだが、諸大名にとっても、領内の支城を拠点にして大名と対抗するような有力武士を弱体化させる効果をもった。幕府はさらに、武家諸法度を制定して大名を厳しく統制した。

武家諸法度

1615(元和元)年の大坂落城後、徳川家康は金地院崇伝(1569〜1633)らに命じて法度草案を起草させ、検討ののち、7月7日に将軍徳川秀忠が諸大名を伏見城に集め、崇伝に朗読させて公布した。内容は大別すると、政治・道徳上の訓戒、治安維持の規定、儀礼上の規定となるが、これによって幕府と諸大名との関係は、これまでの私的な従属関係を脱して公的な政治関係となった。つまり大名は、各領国において公儀として領民にのぞみ、そのことによって領域的支配の正当性を認められた。

家光は1635(寛永12)年、武家諸法度を発布し、諸大名に遵守を厳命した。そのなかで大名には国元と江戸とを1年交代で往復する参勤交代を義務づけ、妻子の江戸居住を強制した。参勤交代は毎年4月を交代期として、全国の大名の半ばが江戸に、半ばが国元にいるという制度だが、関東の大名は半年交代、対馬の宗家は3年に1回の参勤であり、水戸家は常に江戸藩邸に詰めた。大名はこれによってばく大な出費をさせられたが、江戸と街道筋の宿場がにぎわい、交通が発達した。江戸に参勤した大名たちは、軍役として江戸城諸門の警衛や火事の際に出動するなどの役務を担った。