殖産興業 しょくさんこうぎょう

明治政府の官営模範工場や直営事業場中心の近代産業育成の政策。富国強兵を目標として、上からの資本主義化を推進。内務省と工部省が主体。工部省工学寮は技術教育を目的とし、1877年に工部大学校(東大工学部の前身)となる。

殖産興業

政府の官営模範工場や直営事業場中心の近代産業育成の政策。富国強兵を目標として、上からの資本主義化を推進。内務省と工部省が主体となる。工部省工学寮は技術教育を目的とし、1877年に工部大学校(東大工学部の前身)となる。

近代国家の成立

明治維新と富国強兵

近代産業の育成

明治政府の近代化政策における最も重要な課題は、欧米先進資本主義列強諸国と国際杜会において、肩をならべる強国をつくるための富国強兵策であった。経済面においては、それは欧米諸国の経済制度・技術・設備・機械などの導入による政府の近代産業の育成=殖産興業として現れた。

殖産興業

工部省と内務省

| 工部省 | 1870年設置 初代工部卿:伊藤博文 官営事業の払下げにより1885年に廃止 | 殖産興業の中心官庁 鉱工業・交通部門の管掌 工部大学校での技術者養成 |

| 内務省 | 1873年設置 初代内務卿:大久保利通 1811年の農商務省の設立により、殖産興業部門を分離 1947年に廃止 | 地方行政・土木・勧業・警察を任とする政府の最高権力機関 勧農・牧畜・製糸・紡績部門の管掌 |

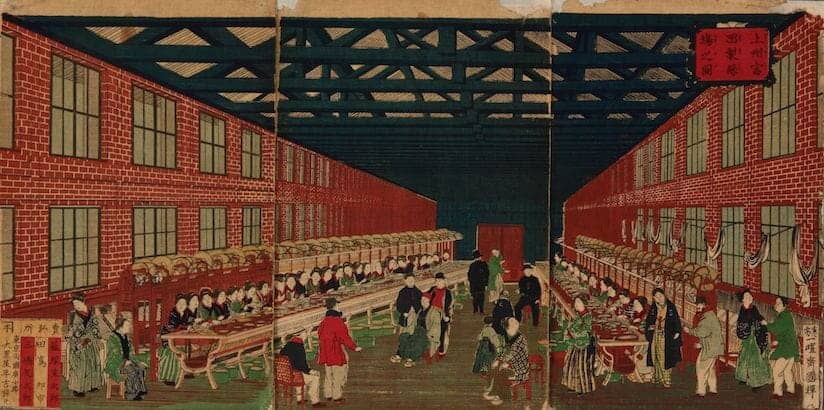

政府は幕府や諸藩の鉱山や工場を引き継いで官営事業にするとともに、さらに盛んに欧米から機械・設備を輸入し、外国人技師を招いて官営工場を設立・経営するなど、近代産業の育成をはかった。とくに、輸出産業として重要であった製糸業の部門では、フランスの製糸技術を取り入れ、フランス人技師ブリュナ( Brunat、 1840〜1908)の指導のもとに、群馬県に富岡製糸場を設立し、士族の子女など多くの女性労働者(いわゆる女エ)を集めて、蒸気力を利用した機械による大規模な生糸の生産にあたった。ここで製糸技術を習得した富岡工女たちは、その後、各地に設立された民間の製糸工場で技術を指導する役割を果たした。また江戸時代から発展の基礎が芽ばえていた綿糸紡績業などの部門でも、官営模範工場が各地に設立された。

明治初期の官営事業

その主なものは、つぎのようである。

- 旧幕府、諸藩から引き継いだもの:東京砲兵工廠(幕府の関口製作所)、横須賀海軍工廠(幕府)、長崎造船所(幕府の長崎製鉄所)、鹿児島造船所(薩摩藩)、三池鉱山(柳河藩、三池藩)、高島炭鉱(佐賀藩)、堺紡績所(薩摩藩)

- 新設したもの:板橋火薬製造所、大阪砲兵工廠、赤羽エ作分局、深川工作分局(セメント製造所、不熔白煉瓦製造所)、品川硝子製造所、千住製絨所、富岡製糸場、新町紡績所、愛知紡績所、広島紡績所

このような殖産興業政策を推進したのは、1870(明治3)年に設置された工部省及び1873(明治6)年に設置された内務省で、とくに岩倉使節団一行の帰国後、内務卿大久保利通、工部卿伊藤博文及び国家財政を担当していた大蔵卿大隈重信らがその中心になった。1877(明治10)年、西南戦争のさなか、政府の手で第1回内国勧業博覧会が東京上野で開かれ、各地から機械や美術工芸品が出品・展示され、民間の産業発展に大きな刺激となった。

農業・牧畜の面でも政府は三田育種場をはじめ、各地に育種場・種畜場などをつくって技術改良を進め、開拓事業では福島県安積疎水の開発を行った。また、政府は外国人技師を招くとともに、工部省内に工学寮(のち工部大学校→帝国大学工科大学→東大工学部)を設立したのをはじめ、駒場農学校(のち東大農学部)、札幌農学校(のち北海道大学)などを創設し、留学生を派遣するなど、新しい技術の修得や技術者の養成につとめた。

北海道開拓

蝦夷地は北海道と改められ、札幌(はじめ東京)に開拓使が設置された。政府は、アメリカの農政家ケプロン( Capron、 1804〜85)や教育家クラ一ク( Clark、 1826〜86)を招いて北海道の開拓に力を注ぎ、士族らの移住を奨励して荒地の開墾を進め、屯田兵制度を実施するなど、農業、炭鉱の開発に巨費を投じた。北海道の先住民族であるアイヌに対しては、その農民化を基本とする同化政策が取られたが、開拓の進行によってアイヌの人々は生活圏を侵害され、窮乏化していった。