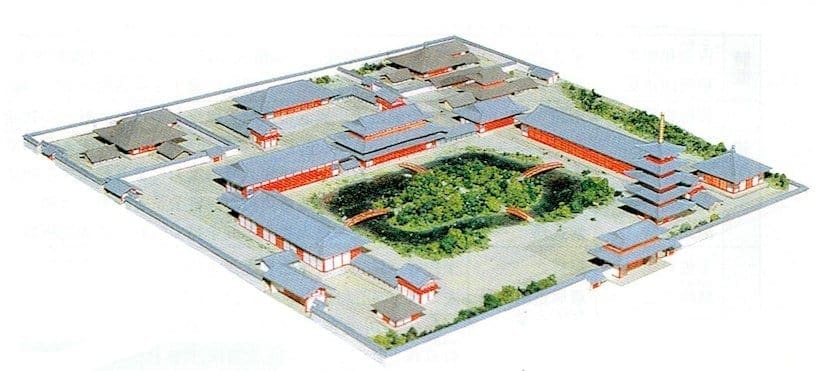

法成寺

平安時代中期に藤原道長によって創建された、摂関期最大級の寺院。道長の主邸土御門殿の東にあたる鴨川西岸(東京極大路の東)に建てられ、京極御堂とも称され、道長の異称「御堂殿」「御堂関白」やその子孫御堂流の由来ともなった。現在の京都市上京区東端にあったが、南北朝期の火災で廃絶した。

法成寺

解説

1018(寛仁2)年、藤原道長は太政大臣を辞して翌年出家する。無量寿院(1022年法成寺と改称)を建立し、信仰の日々を過ごした。

1027年12月4日「…御手には阿弥陀如来の御手に通した五色の糸をしっかりお握りなさって…」(『栄花物語』)61歳の道長は法成寺阿弥陀堂で死去。

貴族政治と国風文化

浄土の信仰

藤原道長は、晩年法成寺の建立を急ぎ、臨終に際しては九体阿弥陀堂のなかに臥して、目には弥陀の尊像を排し、耳で尊い念仏を聞き、心に極楽浄土を思い、阿弥陀仏の手から伸びる糸を握りながら最後の息をひきとったといわれている。当時の貴族の考える浄土は、この世においてその美しさを味わおうとする美的要求の強いもので、いわば聞く念仏、見る極楽の教えであり、鎌倉時代の法然や親鸞らの浄土信仰とは大きく異なるが、優れた浄土教美術を生み出した意義は大きい。

アクセス

現在の京都市上京区東端にあった。荒神口通寺町東入の路傍、京都府立鴨沂高等学校校庭の塀際に法成寺跡を示す石標が立てられている。