源義経 (

A.D.1159〜A.D.1189)

頼朝の弟。幼名牛若丸。奥州に下り藤原秀衡の下で成長。頼朝挙兵に参じ、義仲・平氏討伐に功を挙げた。のち頼朝と不和になり、奥州に潜伏中、秀衡の子泰衡やすひらに攻められて自殺した。

源義経

頼朝の弟。幼名牛若丸。奥州に下り藤原秀衡の下で成長。頼朝挙兵に参じ、義仲・平氏討伐に功を挙げた。のち頼朝と不和になり、奥州に潜伏中、秀衡の子泰衡やすひらに攻められて自殺した。

兄・頼朝に追われ衣川に散った若武者

源氏の血に目覚め平氏を滅ぼす

父・源義朝が平治の乱で平清盛に敗れて殺されたとき、源義経はまだ2歳で、幼名を牛若といった。兄源頼朝は伊豆へ流され、義経は京郊外の鞍馬寺へ預けられ遮那王と名乗った。やがて自分が源義朝の子であることを知り、平氏を討つ決心を固めた。16歳の頃、奥州藤原氏の藤原秀衡のもとに落ち着き、6年間を過ごしたという。

1180年(治承4)、源頼朝が伊豆で挙兵したのを知った源義経は、藤原秀衡の制止も聞かず頼朝のもとへ馳せ参じ、兄と対面した。兄の命をうけ、京を占領していた源義仲軍を破り、続いて一の谷で平氏の大軍を蹴散らした。さらに四国の屋島の戦いで平氏を破り、本州最西端の壇の浦で、平氏一門を滅ぼした。

一の谷の戦いののち、源義経が京に留まっていた際、後白河法皇から検非違使・左衛門少尉の官職を与えられた。この職に就けば、警備のため京に留まらねばならず、鎌倉幕府への奉仕はできなくなるため、頼朝の不興を買った。源義経は鎌倉に出向き、釈明したが、町に入ることすら許されず、2人の仲は決裂した。追われる身となった源義経が再び頼ったのが、藤原秀衡であった。

しかし秀衡の子藤原泰衡は、鎌倉幕府を恐れ、源義経の居館・衣川館を襲う。義経を護る兵はごくわずか、義経は覚悟を決め、自害して呆てた。

義経の謎:義経の一生は謎に包まれている。わずかに九条兼実の日記『玉葉』と、鎌倉時代後期に編纂された『吾妻鏡』が、断片的に事実を伝えている。

中世社会の成立

鎌倉幕府の成立

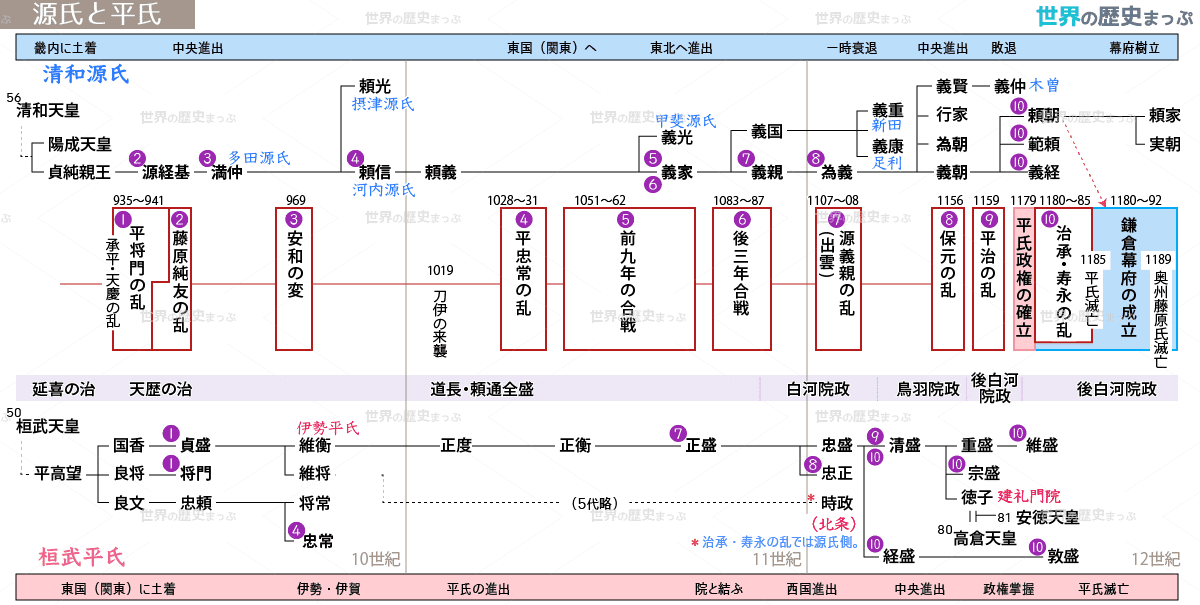

源平の争乱

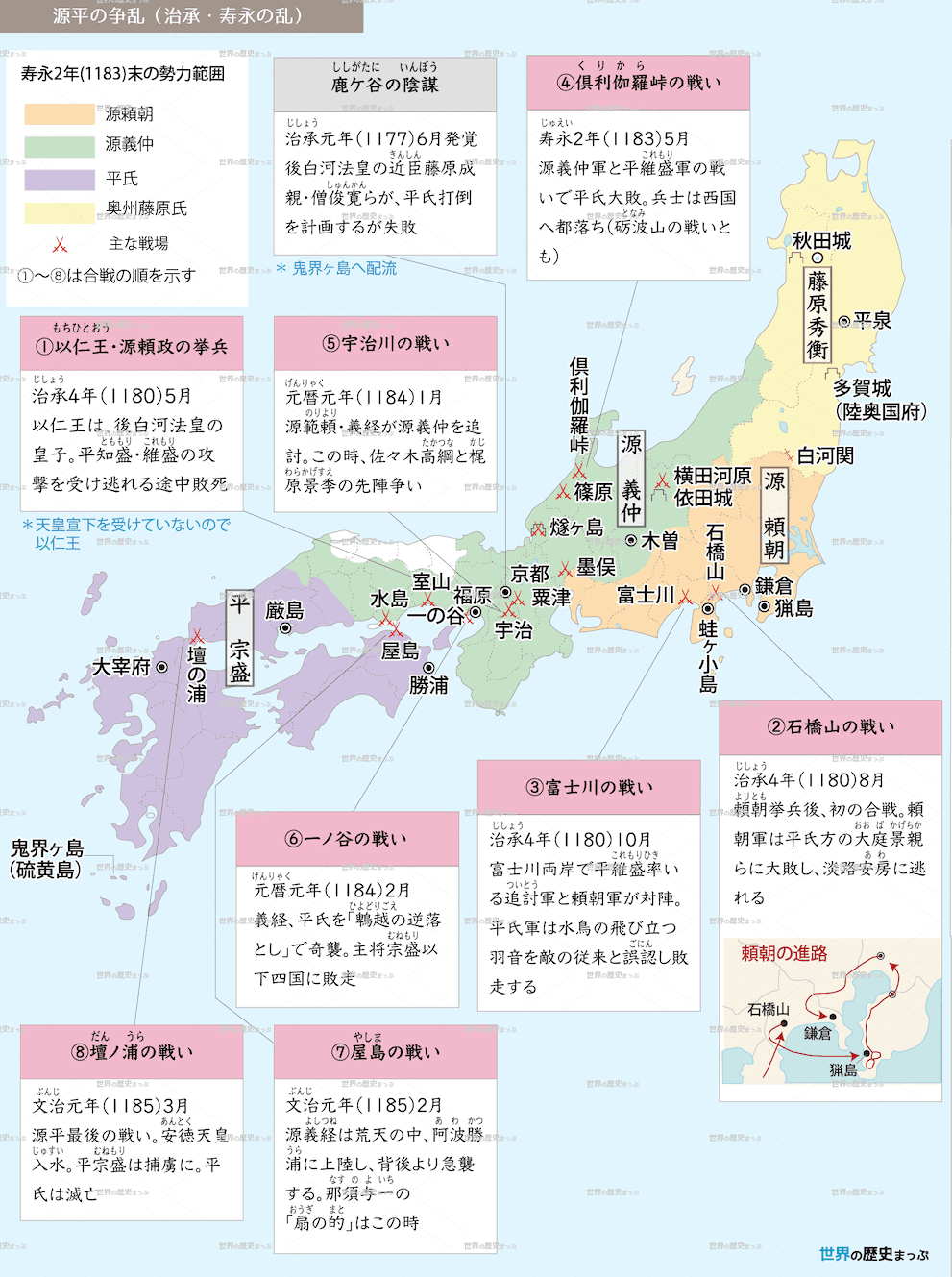

都での義仲は政治的配慮に乏しく、後白河法皇の反感をかい、反平氏勢力の掌握に失敗した。彼が平氏を打つべく中国地方に滞在する間に、法皇は源頼朝の上京を促した。頼朝は弟の源範頼と源義経を大将として東国の軍勢を派遣した。源義仲は急ぎ防戦したが、味方となる武士は少なく、1184(寿永3、元暦元)年1月、近江国粟津で戦死した。

源氏が相争っているうちに、平氏は勢力を回復して福原に戻り、京都帰還の機会をうかがっていた。後白河法皇は平氏追討の院宣を源頼朝に与え、源氏軍はただちに平氏の拠点一の谷を攻撃した。1184年2月の源平両氏の命運を賭けた戦いは、源義経の活躍を得て源氏側が勝利した。頼朝はこののち各地に有力な武士を派遣し、平氏や源義仲の勢力を掃討させた。平氏の基盤である四国・九州の武士も頼朝に臣従するようになった情勢をみて、1185(文治元)年2月、源義経は讃岐国屋島に平氏を急襲し、さらに長門国壇ノ浦に追い詰めた。源義経との海戦に敗れた平氏一門は、同年3月、安徳天皇とともに海中に没した。

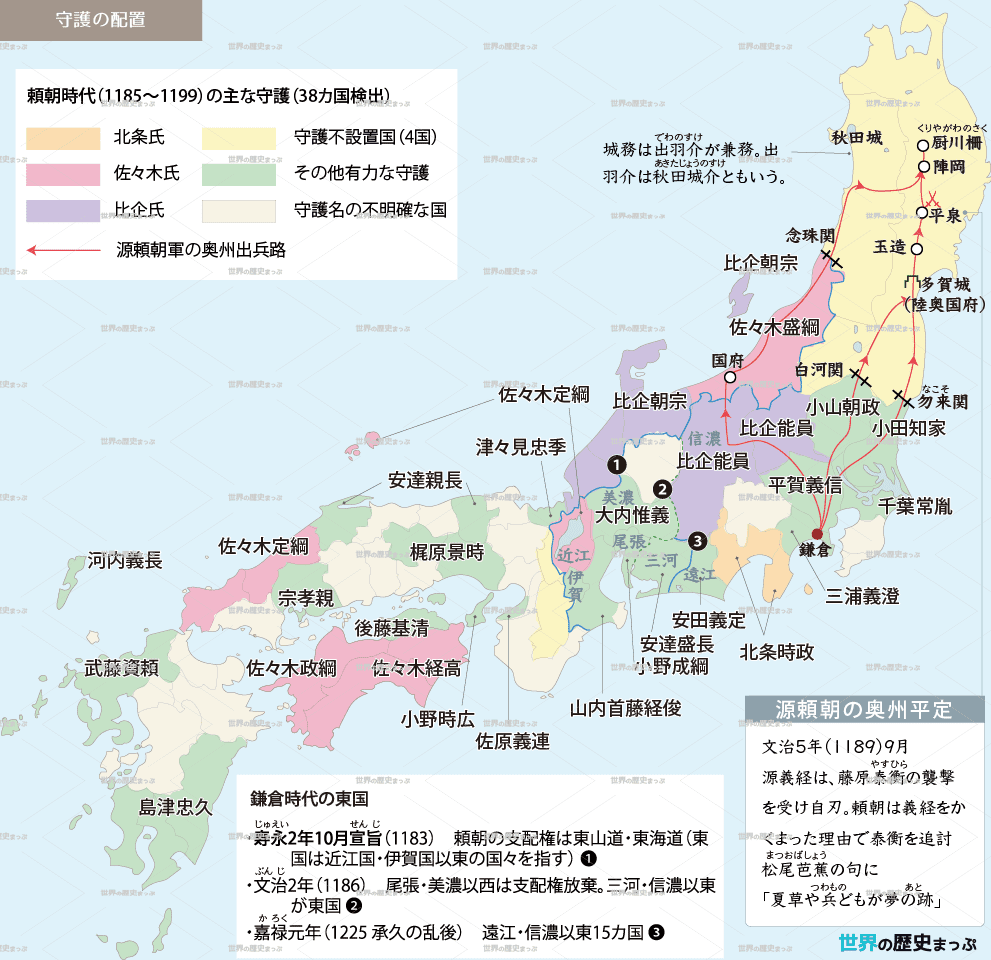

源頼朝の勢力増大を恐れた後白河法皇は、軍事に優れた源義経を重く用い、頼朝の対抗者にしようと試みた。頼朝は法皇の動向を警戒し、凱旋する義経を鎌倉に入れず、京都に追い返した。法皇は義経と叔父源行家に九州・四国の武士の指揮権を与え、頼朝追討の命令を下した。しかし武士たちは頼朝を重んじて法皇の命令を聞かず、義経は孤立し、奥州平泉の豪族藤原秀衡のもとに落ち延びた。秀衡の死後、その子の藤原泰衡は義経を殺害して頼朝との協調をはかったが、頼朝は自ら大軍を率いて奥州に進み、藤原氏一族を滅ぼした。1189(文治5)年のことである。これにより、武家の棟梁としての頼朝の地位を脅かすものは誰もいなくなったのである。

鎌倉幕府

1183(寿永2)年10月には、源義仲との対立に苦しむ後白河法皇と交渉し、東海・東山両道諸国の支配権の公的な承認(寿永二年十月宣旨)を手に入れた。ついで1185(文治元)年、法皇が源義経に頼朝追討を命じると軍勢を京都に送って強く抗議し、追討令を撤回させるとともに、諸国に守護、荘園や公領には地頭を任命する権利、田1段あたり5升の兵粮米を徴収する権利、さらに諸国の国衙の実権を握る在庁官人を支配する権利を獲得した。こうして東国を中心に頼朝の支配権は広く全国に及ぶことになり、武家政権としての鎌倉幕府が成立した。