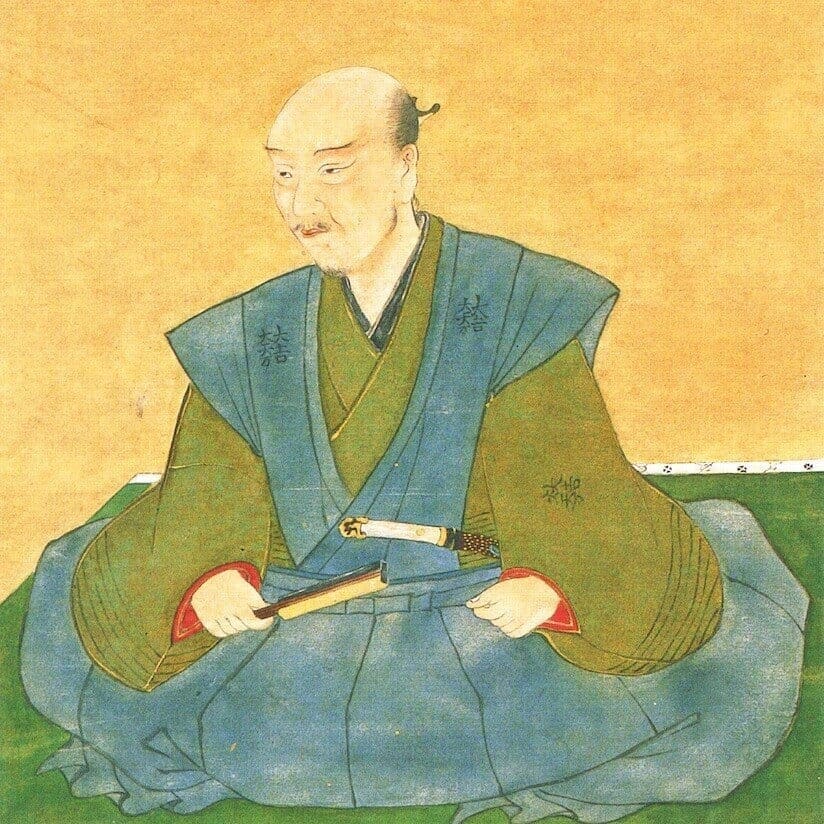

石田三成 いしだみつなり( A.D.1560〜A.D.1600)

安土桃山時代の武将・大名。豊臣家家臣。佐和山城主。豊臣政権五奉行のひとり。秀吉の死後、徳川家康打倒のために決起して、毛利輝元ら諸大名とともに西軍を組織したが、関ヶ原の戦いにおいて敗れ、京都六条河原で処刑された。秀吉が小田原北条氏攻めの際の三成の武蔵国忍城攻めは映画「のぼうの城」でも知られる。

石田三成

行政手腕に長けた豊臣恩顧の筆頭

豊臣政権を支えた文治派大名

豊臣秀吉が石田三成を厚遇したのは、その経世の才を見出したためであった。三成は戦場での功名こそ皆無に等しかったが、秀吉というよき理解者を得て、存分に働いた。合戦前の情報収集、各地の討伐における兵站(人員や食糧の補給など)や外交、荒廃した町の復興と占領政策、さらに検地など、戦闘以外の面でその本領を発揮した。秀吉が九州の島津氏を攻めたときには、おもに兵站係を務めた。20万という軍勢の兵器や食糧の輸送と補給をこなし、また島津との講和の斡旋にも携わっている。朝鮮出兵のときも、戦闘には参加せず、軍隊の移動と兵站を総括。大軍を渡海させるという困難な条件下でも軍勢が乱れなかったのは、三成の功績であった。一方、自分に「武」が欠けていることを心得ていた三成は、近江水口に4万石を領したとき、その弱点を補おうとして智勇兼備の武将の島左近を1万4000石という破格の待遇で召し抱え、秀吉を感心させたという話も残っている。

家康の専横に憤り西軍を糾合

自らは戦場に立つことなく豊臣家を宰領していた三成は、常に戦場で功名を得てきた加藤清正や福島正則ら武断派から憎まれる存在になっていった。それは、単なる三成への嫉視だけではなく、高潔すぎるがゆえに他と交わらない彼の人となりが大いに災いしていると思われる。秀吉の死後、三成と武断派の亀裂はさらに深まる。その上、豊臣政権の内部分裂を利用して、徳川家康が次第に力をつけ、専横の度を増していく。このままでは豊臣家の存続が危ない。太閤様のためにも、家康は除かなければならない。故秀吉ヘの忠誠心が三成を動かした。

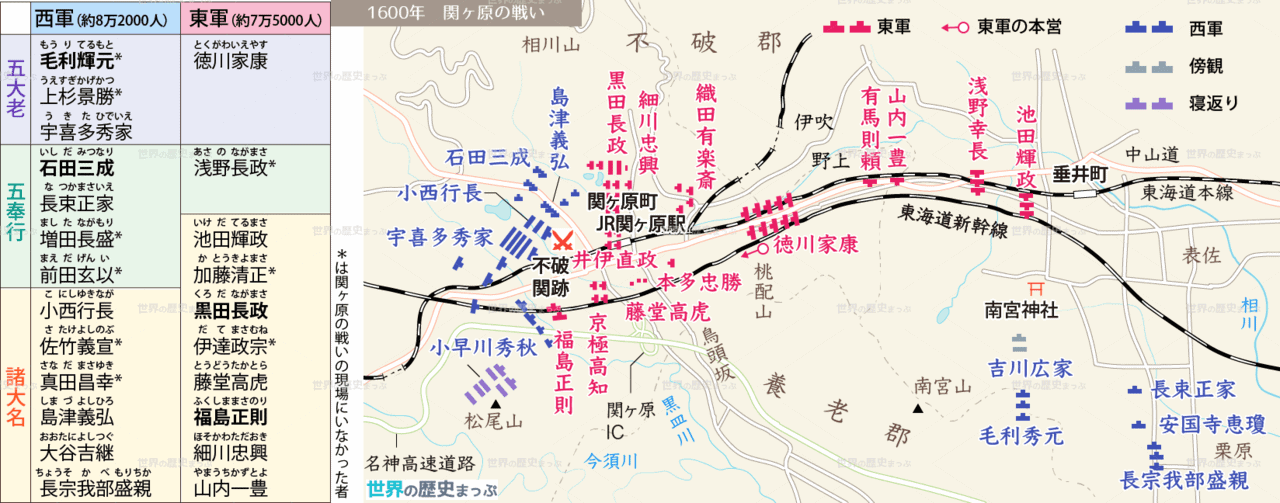

家康が上杉攻めのために大坂を空にした間隙を狙って、三成は家康打倒の兵を挙げた。毛利輝元を総帥に迎え、三成方には宇喜多、島津、小早川、小西など8万を超える軍勢が参じた。しかし、三成は戦場での経験がほとんどない。開戦前、夜戦に打ってでるかどうかで軍議がわれた。三成は雨が降っていること、大谷吉継から小早川秀秋に不穏な動きがあると報告を受けたことから、夜戦を拒否。夜戦派だった小西行長は、三成のことを「治部(三成)殿は何から何まで疎漏なく運ぼうとする。けっこうなことだが、戦には魔性がある。書状をいじり政令を案ずるようにはいかないこともある」と評した。

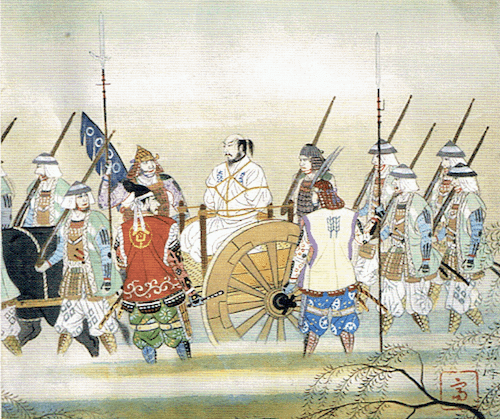

多くの裏切りを許した結果、三成は敗れた。市中引き回しの上、六条河原で処刑。だが捕縛され斬首の間際になっても動ずることなく、罵声を浴びせる東軍諸将を嘲り返したと伝わる。

幕藩体制の確立

織豊政権

豊臣秀吉の全国統一

豊臣政権は秀吉の独裁化が著しく、中央政府の組織の整備が十分に行われなかった。腹心の部下である浅野長政(1547〜1611)・増田長盛(1545〜1615)・石田三成(1560〜1600)・前田玄以(1539〜1602)・長束正家(?〜1600)を五奉行として政務を分掌させ、有力大名である徳川家康・前田利家(1538〜99)・毛利輝元(1553〜1625)・小早川隆景(1533〜97)・宇喜多秀家(1572〜1655)・上杉景勝(1555〜1623)を大老(隆景の死後五大老と呼ばれた)として重要政務を合議させる制度ができたのは、秀吉の晩年のことであった。

幕藩体制の成立

江戸幕府の成立

1598(慶長3)年に豊臣秀吉が死去すると、家康の地位は浮上した。家康と対立したのが、豊臣政権を支えてきた実務官僚である五奉行の一人石田三成であった。三成は小西行長らとともに五大老の一人毛利輝元を盟主にして、宇喜多秀家・島津義弘(1535〜1619)らの西国諸大名を味方につけて兵をあげた(西軍)。対する東軍は、家康と彼にしたがう福島正則(1561〜1624)・加藤清正(1562〜1611)·黒田長政(1568〜1623)らの諸大名で、三成と通じた会津の上杉景勝との戦いのあと、東西両軍は1600(慶長5)年9月、美濃の関ヶ原で激突した(関ヶ原の戦い)。東軍10万4000人、西軍8万5000人の天下分け目の戦いは、小早川秀秋(1582〜1602)の内応により東軍の大勝となった。家康は石田三成・小西行長らを京都で処刑したほか、宇喜多秀家を八丈島に流し、西軍諸大名90家・440万石を改易(領地没収)した。また、毛利輝元は120万石から37万石に、上杉景勝は120万石から30万石に減封(領地削減)された。逆に東軍の将士はその分加増され、新たに28の諮代大名が取り立てられた。

豊臣政権を支え続けた「過ぎたる城」佐和山の主

三杯の茶

三成が秀吉に見出された寺。最初はぬるめのお茶を多めに、次にやや熱め、3杯目は熱いお茶を少量という心遣いが秀吉の心をとらえたという。

1583年(天正11)、織田家を二分して柴田勝家と戦った賤ヶ岳の戦いにおいては一番槍の功名をあげ、さらには情報収集と工作活動でも活躍。いつしか三成は、秀吉の天下統一事業には欠かすことのできないスタッフとなっていくのである。賤ヶ岳の2年後の1585年(天正13)、秀吉は関白に、その翌年には太政大臣に就任して豊臣による天下を実現させた。これにあわせて三成も近江水口を与えられて4万石の大名になった、といわれている。しかし水口城は、中村ー氏、増田長盛、長束正家と受け継がれた城で、三成が城主であった記録はない。ここで言う水口城は、水口古城、あるいは岡山城とも呼ばれる山城で、現在は堀切や石垣の痕跡が残るのみだが、当時は忍者集団として有名な甲賀武士たちを監視する役割を持つ重要な城であった。三成はのちの関ヶ原の戦いで甲賀武士の家族を人質にとり、徳川家康の陣に加わることを邪魔したと伝わるから、これが後世に彼が水口城主だったという錯覚を生じさせたのかも知れない。

いくさ下手の烙印

映画「のぼうの城」でも忍城水攻めが描かれている。

しかし堤防の一部が決壊して味方に被害を出したうえ、城方の抵抗も頑強で、忍城は結局のところ北条氏が降伏して小田原城が開城するまで落ちなかった。これによって三成は「いくさ下手」のレッテルを貼られてしまうのだが、長期戦が避けられない水攻めは三成の本意ではなく、財力にものを言わせるド派手な城攻めを諸将に見せつけたい秀吉による絶対命令だったとする説もある。

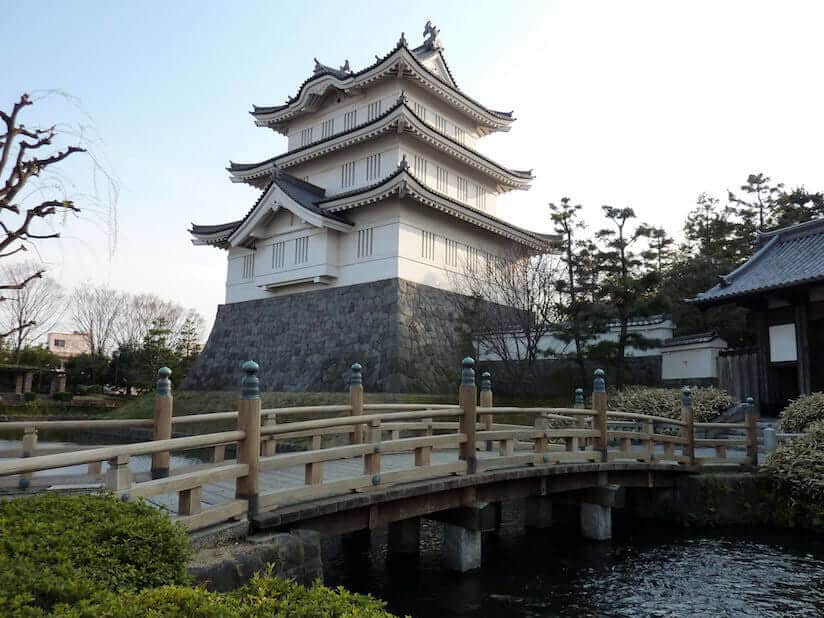

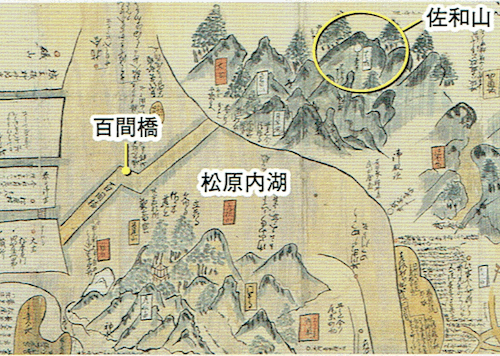

過ぎたる城、過ぎたる橋

城下は、東の大手側には堀をまたいで町屋が広がり、西の搦手側では松原内湖を渡るための「百間橋」が架けられた。500m以上あったという橋は、前述の唄のバリエーションとして「島の左近に百間の橋」とその名を残している。要塞となった佐和山城を本拠として三成は、秀吉没後も政権の柱石となって豊臣家のために心血を注いだ。そして彼の心血は、やがて関ヶ原で敗れて処刑される最後の一瞬に至るまで、注がれ続けるのである。

古図に描かれた百間橋:三成が島左近に命じて架けさせた木製の橋で、幅3間、総延長300間に及ぶものと伝えらえる。