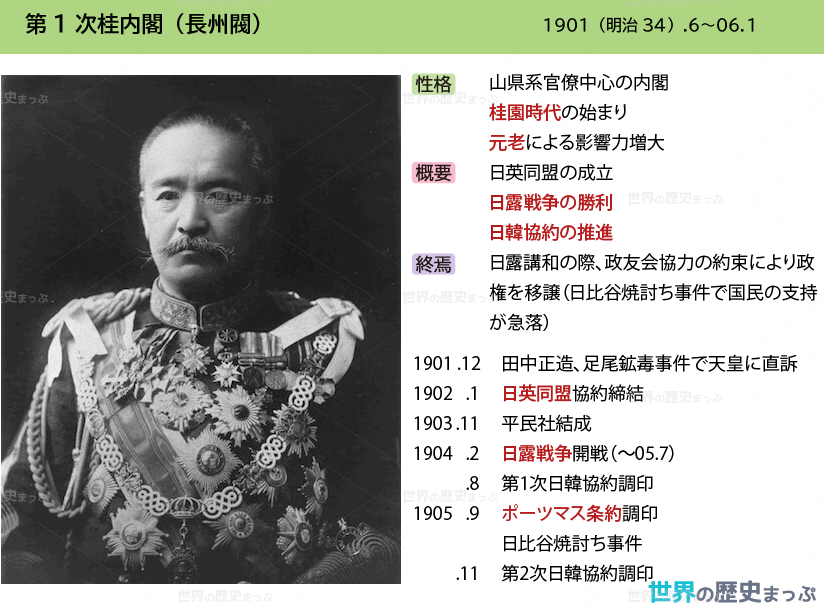

第1次桂内閣( A.D.1901〜A.D.1906)

山県系官僚中心の内閣。日英同盟協約を結び、日露戦争を遂行し、ポーツマス条約に調印。日比谷焼討ち事件で国民の支持を失い、総辞職した。

第1次桂内閣

山県系官僚中心の内閣。日英同盟協約を結び、日露戦争を遂行し、ポーツマス条約 に調印。日比谷焼討ち事件 で国民の支持を失い、総辞職した。

近代国家の成立

日露戦争と国際関係

北清事変と日英同盟

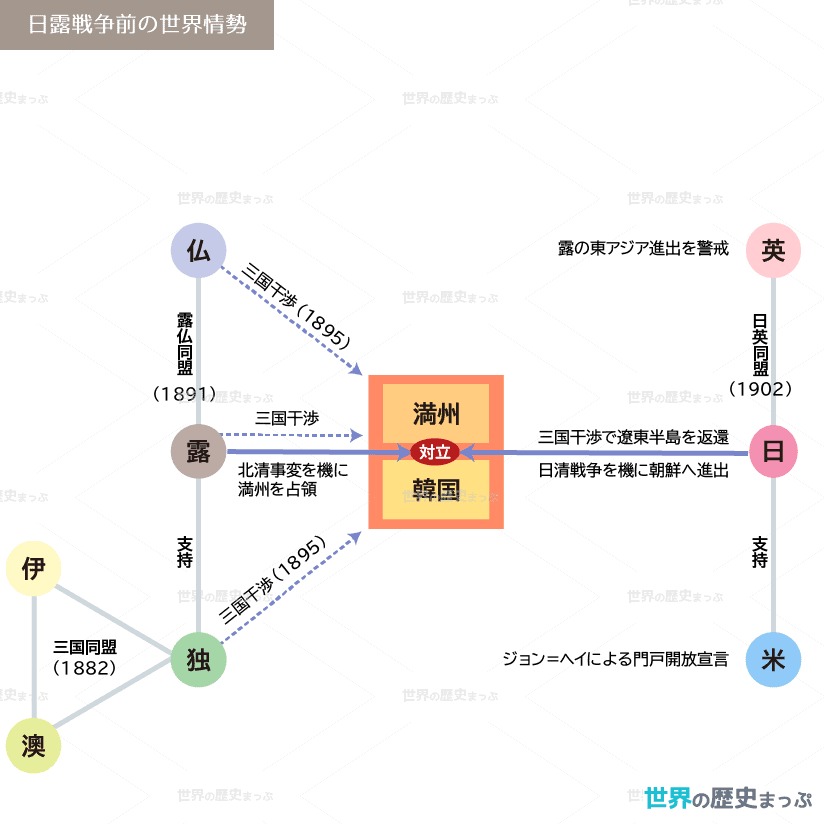

ロシアの勢力拡張に脅威を感じた日本政府部内には、二つの意見が生じた。ーつは伊藤博文・井上馨らの日露協商論で、ロシアの満州における自由行動を認めるかわりに、日本の韓国支配を認めさせようとするいわゆる満韓交換によって、日露間の利害を調整しようとするものであった。これに対し、桂太郎首相、小村寿太郎外相らは、イギリスと提携してロシアをおさえるために日英同盟論を唱えた(第1次桂内閣)。勢力均衡の立場からどことも同盟を結ばず「光栄ある孤立」を保ってきたイギリスではあったが当時バルカンや東アジアでロシアと対立し、その勢力拡張を警戒していたので、日露両国の接近を恐れて日英同盟論を歓迎し、1902(明治35)年1月に日英同盟協約が成立した。

- 北清事変と日英同盟 – 世界の歴史まっぷ

日露戦争

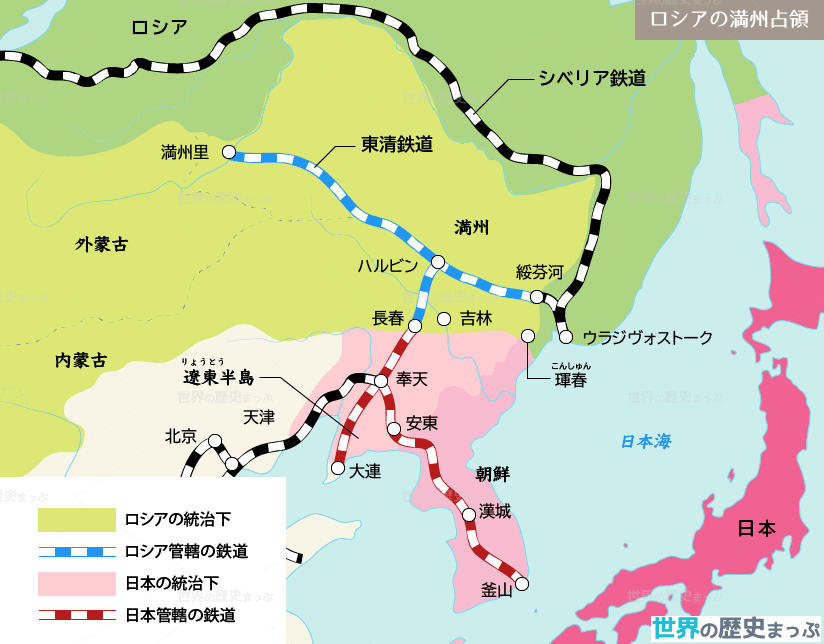

ロシアとの対立がしだいに深まるなかで、桂内閣(第1次桂内閣)はロシアに対抗するため軍備拡張を進め、その財源を確保するため地租増徴の継続をはかった。衆議院の多数を占める立憲政友会は、初めこれに反対したが、桂は国債などを財源とすることで立憲政友会と妥協し、ロシアとの戦争に備えた。ー方、ロシアに対しては日英同盟協約を後ろ盾に満州からの撤兵を強く要求し、ロシアも1902年4月には清国と満州還付協定を結んで撤兵を約束した。しかし、そののちこの協定は実行されず、ロシアはかえって韓国との国境地帯にまで軍隊を増強し、さらに鴨緑江を越えて韓国の領土内に軍事基地を建設し始めた。

日本国内では、三国干渉以来、国民の間にロシアヘの反感が広まっていたが、1900(明治33)年には近衛篤麿(1863〜1904)·神鞭知常(1848〜1905)·頭山満(1855〜1944)らを中心に、野党系(憲政本党、帝国党)政治家や新聞記者などを集めて国民同盟会が結成され、対露強硬論を展開した。これはいったん解散したが、1903(明治36)年には対外硬同志会(のち対露同志会)として再発足し、戸水寛人(1861〜1935)ら東京帝大の7博士や有力諸新聞などとともに、強硬な主戦論を叫んで世論を盛りあげた。

この間、日本政府は1903(明治36)年8月以来、満州問題·韓国問題をめぐってロシアとの交渉を続けた。日本側の主たるねらいは、満州を日本の利益範囲外と認めるかわりに、韓国における日本の軍事的·政治的優越権を確立することにあったが、ロシア側はこれを認めず、日露交渉はまったく行き詰まった。日本は1904(明治37)年2月、元老と政府·軍部首脳が御前会議を開いて対露開戦を決定し、日本海軍の旅順攻撃と陸軍部隊の仁川(インチョン)上陸によって、日露戦争を開始した。強国ロシアとの戦いは、日本にとって文字通り国家と国民の命運をかけた戦いであった。

日本政府(第1次桂内閣)は開戦にあたって、この戦争がきわめて苦しい戦いになることを予測して、巨額の戦費にあてるため、高橋是清(1854〜1936)日本銀行副総裁を派遣してアメリカや同盟国のイギリスで外国債を募集し、またアメリカヘは金子堅太郎を特使として派遣し、アメリカ大統領セオドア=ローズヴェルト( Theodore Roosvelt, 1858〜1919)に非公式に和平の仲介を打診した。

立憲政治を実現し国内改革に成功していた日本は、国民の支持のもとに総力をあげて戦うことができたが、専制政治が行われていたロシアは、国内でこれに反対する運動が高まり、十分な戦力を発揮できなかった。そのため戦況は、軍事的には日本の優勢のうちに進展した。陸軍は遼陽·沙河の会戦でロシア軍を撃破し、数力月の激しい攻防戦の末、1905(明治38)年1月にはロシアの東アジアにおける最大の軍事基地である旅順をおとし入れ、さらに3月には奉天の会戦で勝利を収めた。また、海軍も同年5月の日本海海戦で東郷平八郎(1847〜1934)の指揮する連合艦隊が、ヨーロッパから回航してきたロシアのバルチック艦隊をほとんど全滅させた。当時、ロシア国内では、ツアーリ政府の圧政に対する民衆の反対運動が激化しており、1905年1月には、首都ペテルブルクで「血の日曜日事件」がおこり、各地でストライキが頻発するなど、情勢ははなはだ険悪であった。しかし、日本も軍事的勝利は得たが、兵器・弾薬·兵員の補充が困難となり、戦費調達もおぼつかなくなって、戦争継続能力はほとんどなくなりかけていた。そこで、日本海海戦の勝利の直後、日本政府は正式にアメリカ大統領に和平の仲介を依頼した。

かねがね満州に対するロシアの独占的支配を警戒し、日篠両国の勢力均衡を望んでいたアメリカ大統領セオドア=ローズヴェルトは、日本政府の意向を受けてこの機会に和平の幹旋に乗り出し、ロシアもこれに応じた。アメリカのポ一ツマスで開かれた日露講和会議は、ロシア側が強い態度にでて難航したが、日本側が賠償金の要求を取り下げるなど譲歩したので、1905年9月、日本側首席全権小村寿太郎外相とロシア側首席全権ヴィッテ( Vitte, 1849〜1915)との間で日露講和条約(ポ一ツマス条約)の調印が行われた。これによって日本はロシアに、(1)韓国に対するいっさいの指導·保護·監督権の承認、(2)旅順・大連の租借権と長春·旅順間の鉄道及びその付属の権利の譲渡、(3)北緯50度以南の樺太の割譲、(4)沿海州とカムチャツカの漁業権の承認などを認めさせ、また満州(日本の租借地などを除く)からの両軍の撤兵、清国に対する機会均等なども取り決められた。

こうして日本は約110万人の兵力を動員し、死傷者20万人を超すという大きな損害を出しながら、ようやく日露戦争に勝利を収めた。しかし、増税に耐えて戦争を支えてきた多くの国民は、日本の戦争継続能力について真相を知らされないままに、賠償金が得られないなど、ポ一ツマス条約の内容が期待以下だったので、激しい不満を抱いた。東京では河野広中ら反政府系政治家や有力新聞 ❷ の呼びかけもあって、講和条約調印の当日、「屈辱的講和反対・戦争継続」を叫ぶ群衆が、政府高官邸・警察署・交番や講和を支持した政府系新聞社・キリスト教会などを襲繋したり、放火したりした。いわゆる日比谷焼打ち事件である。政府は戒厳令を発し、軍隊を出動させてこの暴動を鎖圧し、講和条約批准にもち込んだが、その後、こうした都市の民衆暴動がしばしばおこり、社会を動揺させた。

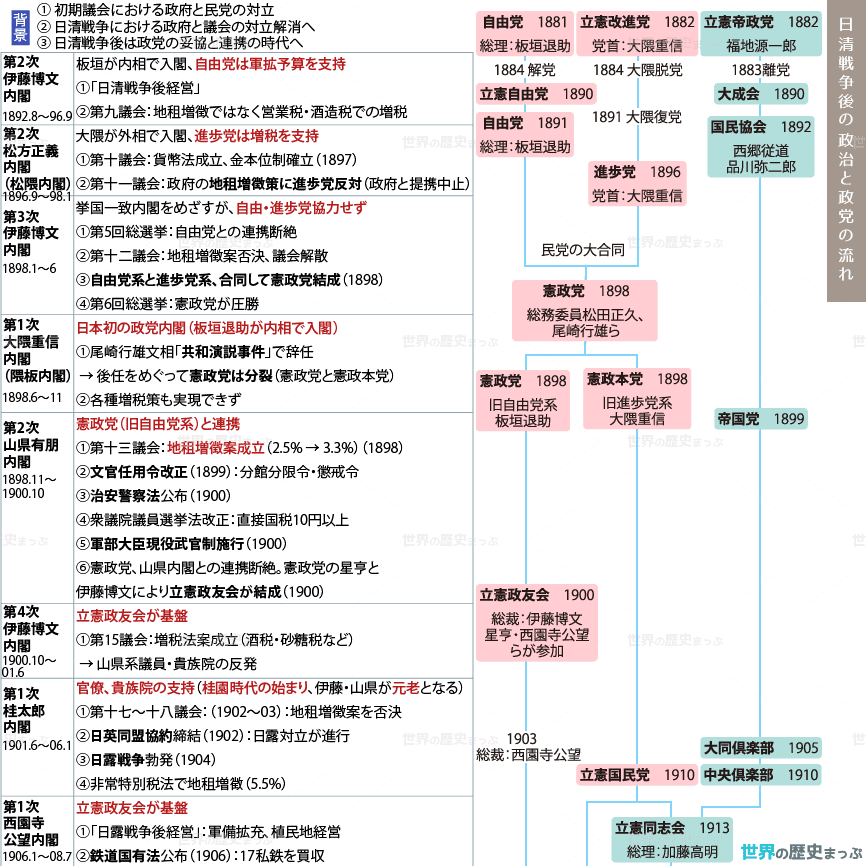

日清戦争後の政府と政党

立憲政友会を基礎として1900年10月に成立した第4次伊藤内閣は半年余りで終わったが、これを機に伊藤・山県らは第一線を退き、元老として内閣の背後から政治を動かすようになった。そして、1901(明治34)年の第1次桂内閣成立以後、山県を後ろ盾に藩閥·官僚勢力に基礎をおく桂太郎(1847〜1913)と、伊藤のあとを継いだ立憲政友会総裁西園寺公望が、交代して内閣を組織する、いわゆる桂園時代が始まった。

- 日清戦争後の政府と政党

韓国併合

日朝関係年表

| 1894 (明治27年) | 3 | 甲午農民戦争(東学党の乱) | |

| 8 | 日清戦争勃発 | ||

| 1895 | 4 | 下関条約(清は朝鮮の独立を許可) | |

| 10 | 閔妃殺害事件(公使館守備隊による閔妃殺害) | ||

| 1897 | 10 | 朝鮮、国号を大韓帝国(韓国)と改称 | |

| 第1次桂内閣 | 1904 | 2 | 日露戦争勃発(〜05) 日韓議定書調印(日本は事実上必要な土地の収用など、便宜供与を約する) |

| 8 | 第1次日韓協約調印(日本政府推薦の財政・外交顧問の設置) | ||

| 1905 | 7 | 桂・タフト協定(米が日本の韓国保護国化を承認) | |

| 8 | 第2次日英同盟協約(英が日本の韓国保護国化を承認) | ||

| 9 | ポーツマス条約(露が韓国に対する日本の指導・保護・監理を承認) | ||

| 11 | 第2次日韓協約(日本が外交権を掌握して韓国を保護国化) | ||

| 12 | 漢城に統監府を設置 | ||

| 1906 | 2 | 統監府開庁(初代統監:伊藤博文) | |

| 第1次西園寺内閣 | 8 | 義兵運動が本格化 | |

| 1907 | 7 | ハーグ密使事件(韓国皇帝高宗の退位、純宗の即位) 第3次日韓協約(内政権を接収し韓国軍隊を解散) |

|

| 8 | 義兵運動が本格化 | ||

| 第2次桂内閣 | 1908 | 12 | 東洋拓殖会社(東拓)設立 |

| 1909 | 7 | 韓国併合を閣議決定 | |

| 10 | 伊藤博文暗殺事件(安重根がハルビン駅頭で殺害) | ||

| 1910 | 8 | 韓国併合(韓国併合条約調印)。大韓帝国(韓国)を朝鮮と改称 | |

| 9 | 土地調査事業の開始(〜18) | ||

| 10 | 朝鮮総督府の設置(初代朝鮮総督:寺内正毅) | ||

| 1911 | 4 | 土地収用例制定。 | |

| 8 | 朝鮮教育令(同化教育の推進)公布 | ||

| 1919 | 3 | 三・一独立運動(パゴダ公園で独立宣言) | |

| 1923 | 9 | 関東大震災(関東全域で「朝鮮人狩り」) | |

| 1925 | 4 | 治安維持法を朝鮮・台湾・樺太に公布、5月施行・朝鮮神宮の創建 |

日露戦争の勝利によって日本の大陸進出は本格化した。すでに日露戦争中の1904(明治37)年8月に日本は韓国と第1次日韓協約を結び、日本人顧問を派遣して韓国の財政と外交に介入した。翌1905年には、アメリカとの間に桂・タフト協定を取り交わし、日本の韓国、アメリカのフィリピンに対する指導権を相互に確認し合った。ついで戦後の1905(明治38)年11月には、第2次日韓協約(韓国保護協約、乙巳保護条約)を結んで日本は韓国の外交権を握り、漢城(現ソウル)に韓国統監府をおき、伊藤博文が初代統監となって統監政治を始めた。こうして日本は韓国を保護国とした。

桂園時代

日露戦争を通じて、日本の国内政治にもいろいろな変化が現れた。日露戦争後の1906(明治39)年、第1次桂内閣は退陣し、第1次西園寺内閣が成立したが、これ以後、藩閥・官僚勢力や陸軍をバックとした桂太郎と、衆議院の第一党である立憲政友会の総裁西園寺公望とが「情意投合」して交互に内閣を組織するというかたちが続き、いわゆる桂園時代が訪れた。山県有朋をはじめとする藩閥政治家の長老は元老として、各種の重要国務に参画し、後継首相の推薦などを通じて政界に隠然たる勢力をふるっていた ❶ 。