荘園 (日本)

奈良時代に発生し戦国時代まで存続した、貴族・寺社の大土地所有の形態。本格的展開をみた平安時代後期以降は、荘園が政治・社会・経済の根幹を規定する地位を占め、その社会はしばしば荘園制社会とよばれ、奈良時代・鎌倉時代・室町時代・戦国時代のおよそ800年に及んだ。

ヨーロッパの荘園:荘園制 – 世界の歴史まっぷ

中国の荘園:荘園(中国)

荘園

律令国家の形成

平城京の時代

民衆と土地政策

律令政治が展開した8世紀には、基礎的な産業である農業に進歩がみられ、鉄製の農具がいっそう普及した。

農民の生活面では、それまでの竪穴住居にかわって平地式の掘立柱の住居が西日本から次第に普及していった。当時の家族のあり方は今日と違い、結婚ははじめ男が女の家に通うかたちの婚姻(妻問婚)に始まり、夫婦はいずれかの父母のもとで生活し、やがて自らの家を持つことになった。女性は結婚しても氏姓を改めず、また自分自身の財産をもっていた。律令では、中国の家父長制的な家族制度にならって父系の相続を重んじたが、一般農民の家族では、子供の養育などに母や母系の発言力は強かった。

農民は、国家から与えられた口分田を耕作するほか、口分田以外の公の田(乗田)や寺社・貴族の土地を借りて耕作した。これを賃祖といい、原則として1年の間土地を借り、収穫の5分の1を地子として納めた。

しかし、農民には兵役や雑徭などの労役、そして調・庸などの租税やそれら貢進物を都まで運ぶ運脚など厳しい負担がかけられたから、その生活は楽ではなかった。さらに、天候不順や害虫などに影響されやすい当時の農業技術の段階では、容易に飢饉がおこり、共同体的な互助制度や国司・郡司らによる勧農政策があっても、なお不安定な生活を強いられた。

一方で、着実な生産は続けられたが、農民の中には富裕になるものと貧困化していく者の別が生じた。こうした階層分解は、均質な公民家族から均等に租税を徴収することを目指す律令制の建前を崩すことになる。

困窮した農民の中には、口分田を捨てて戸籍に登録された本籍地を離れて他国に浮浪したり、都の造営工事の現場から逃亡したりして、律令制の支配下から逃れ、地方豪族などのもとに身を寄せる者も増えた。また有力農民の中にも、浮浪したり勝手に僧侶となったり(私度僧)、貴族の配下に入るなどして、租税負担を逃れようとする者があった。こうして8世紀後半には、調・庸の納期遅れ、品質の悪化や未進が増え、兵士の弱体化が進むなど、国家の財政・軍事に大きな影響を与えるようになった。

人口増加に対する口分田の不足もあって、政府は積極的に耕作地の拡大をはかり、722(養老6)年には百万町歩の開墾計画を立てた。この政策は、農民に食料・道具を支給し、10日間開墾に従事させて良田を開こうとしたもので、陸奥を対象としたとする説もあるが、いずれにせよ百万町歩という膨大な土地の開墾計画は、机上の空論に終わった。続く723(養老7)年には、三世一身の法が出された。

この法は、新しく灌漑施設を設けて未開の地を開墾した場合は三世(子・孫・曽孫)に渡りその私有を認め、旧来の灌漑施設を利用して開墾した場合は本人一代の間私有を認めるというもので、民間の開墾による耕地の拡大をはかるものであった。しかし、期限が近づくと再び荒廃するなど不十分なこともあって、続く743(天平15)年には、墾田永年私財法が出された。

今度は自ら開墾した田の私有を認めて永代にわたって保証する者で、墾田の面積には一品の親王や一位の貴族で500町、二品の親王や二位の貴族で400町から初位以下庶民の10町に至るまで、身分による断層的な制限が設けられていた。

墾田永年私財法は、従来耕作されていなかった土地を水田化する開墾行為を政府の管理下におき、田地を増大することによって政府の土地支配を強めるという積極的な意味をもっていた。そして、これに応じて浮浪人など多くの労働力を編成して灌漑施設を作り、原野を開墾できる力を持った貴族・大寺院や地方豪族たちによる開発が進んだ。既存の耕地は対象外であったものの、結果として有力者による大土地所有が展開することになった。東大寺などの大寺院は、広大な原野を独占し、国司や郡司の協力を得て、付近の農民や浮浪人らを使って大規模な開墾を行った。これを初期荘園といい、現地には経営拠点の荘所や収穫物を収める倉庫群がおかれた。しかし初期荘園は、のちの荘園とは異なって中央や国司・郡司などの行政組織に依存して営まれたものが多く、9世紀以降に律令制的な行政組織が変質するとともに、その大部分が衰退した。

平安朝廷の形成

地方と貴族社会の変貌

8世紀の後半から、農村では調・庸や労役の負担を逃れようとして浮浪・逃亡する農民が相次いだ。その背景には、農民層が有力農民とその経営下に入る農民とに分解していったこと、また貴族・寺院などによる大土地所有が進展して、浮浪・逃亡農民を受け入れたことなどがある。9世紀になると、戸籍には兵役・労役・租税負担の中心となる男性の登録を少なくするなど偽りの記載(偽籍)が増え、平均的な農民家族を単位として班田収授を行い、租税の徴収をはかってきた律令の制度は実態と合わなくなる。こうして、手続きの煩雑さもあって8世紀の終わりころから班田収授の実地が困難になっていった。

桓武天皇は、班田収授を励行させるため、6年1班であった班田の期間を12年(一紀)1班に改め、律令の定める土地制度の維持をはかった。また農民の負担軽減として、公出挙の利息を利率5割から3割に減らし、また雑徭の期間を年間60日から30日に半減するなど、農民の生活安定と維持を目指した。しかし、9世紀には班田が30年、50年と行われない地域が増えていった。

8世紀後半から調・庸などの租税の都への貢進が遅れたり、品質が悪くなったり、未進となることが広まると、中央の国家財政の維持が次第に困難になっていった。政府は、国司・郡司たちの租税徴収に関わる不正・怠慢を取り締まるとともに、823(弘仁14)年には大宰府管内に公営田を設け、また879(元慶3)年には畿内に元慶官田を設けて、直営方式の田を設定し、有力農民を利用した経営によって財政を確保しようとつとめた。

公営田と元慶官田

823(弘仁14)年に太宰大弐小野岑守の建議で、大宰府管内で行われた田制。良田1万2000余町の口分田などを公営田とし、徭丁6万余人を動員して5人ごとに1町を耕作させ、収穫した稲から、徭丁の調・庸・租分を差し引き、食料も支給してなお残る100万余束を納官する仕組み。徴収が困難な調・庸などの人別負担を土地別に課するという、人から土地への課税方式の変更でもあった。

879(元慶3)年に畿内で中央諸官司の財源確保のために行われた元慶官田も、こうした土地に依存する方式であった。畿内5カ国に4000町の官田を設け、諸国の正税から町あたり120束の営料をあてて農民に耕作させ、全体の収穫の半分を官に入れ、半分は地子(収穫の5分の1)として納めさせるという仕組みであった。この元慶官田は2年後には諸官司に土地が分割されて、諸司田となっていった。本来は租税を集約する財政官司から一元的に支給されるべき官人給与や官司経費が、それぞれの官司別の土地経営に頼るようになったのである。

やがて中央の諸官司は、それぞれ自らの財源となる諸司田をもち、国家から支給される禄に頼ることができなくなった官人たちも、墾田を集めて自らの生活基盤を築くようになった。9世紀には、天皇も勅旨田と呼ぶ田をもち、皇族にも天皇から賜田が与えられるようになった。こうして、太宰官を中心に地方から徴収した租税を官人たちに分配する統一的・一元的な律令の財政体系は変質していった。

桓武天皇以後、9世紀の朝廷では天皇の政治的地位は高まり、天皇と親しい少数の皇族・貴族が政治に力をもち、その立場を背景に多くの土地を私的に集積し、勢いを振るうようになった。9世紀後期頃から、このような特権的な皇族・貴族は院宮王臣家(権門勢家)と呼ばれ、拡大した彼らの経営が国家財政と衝突することもおこった。下級官人の中には進んで院宮王臣家の家人となるものもあり、地方の有力農民たちも保護を求めてやはりその勢力下に結びついていき、時に国司と対立した。

貴族社会と国風文化

荘園と武士

国司の地方支配

政府は醍醐天皇の902(延喜2)年、延喜の荘園整理令を出して、法に背く荘園の停止を命じ、班田の励行をはかるなどして令制の再建をめざしたが、これを実施する過程で、もはや律令制の原則では財政を維持することが不可能になっていることを知った。

延喜の荘園整理令

この荘園整理令はのちの整理令の出発点になったもので、「院宮王臣家」と称される権門勢家が諸国の百姓と結んで土地を私有化することを禁じている。その内容自体は特別に新しいものではなかったが、それまで出された法令を集成して、新たな意気込みで立て直しをはかったものである。

しかし、諸国の国務の妨げにならないものは認めるという例外規定は、かえって荘園の公認を意味することにもなり、むしろ各地では荘園の公認を求める動きが活発化した。

戸籍の実態

902(延喜2)年の阿波国田上郷の戸籍では、5戸453人の内訳は男59人・女376人となっていて、調・庸が課せられる男子の数を少なくしようと作為したあとが明らかである。これからもわかるように、当時の戸籍は実態から離れたものになって、それに基づく班田制の実施もしだいに困難になり、902(延喜2)年を最後に、班田の史料はみられなくなった。

914(延喜14)年、三善清行は醍醐天皇に「意見封事十二ヶ条」を提出して、地方政治の混乱ぶりを指摘しているが、そこで主張されている律令支配への復帰はもはや不可能だった。

「延喜・天暦の治」とうたわれ、のちに天皇親政の理想的時代と讃えられた10世紀初めは、実は律令体制の変質がはっきりし始めた時代であった。

政府は、まもなく方針を転換して、国司に一定額の税の納入を請け負わせ、一国内の統治をゆだねる国司請負の方針を積極的にとり始めた。これまでは中央政府の監督のもとで国司が行政にあたり、税などの徴収や文書の作成は郡司が行ってきたのであるが、それを大きく転換したことで、地方政治の運営において国司の果たす役割は大きくなった。国司の役所である国衙は、以前よりも重要な役割をもつようになり、律令制のもとで地方支配を直接に担ってきた郡家の役割は衰えていった。

任国に赴任した国司のうち最上席の長は受領と呼ばれ、巨利をあげるため強欲なものが多かったので、任地で郡司や有力農民から暴政を訴えられる場合がしばしばあった。大宰府の受領の大宰大弐藤原惟憲は京に上った際に、「随身の珍宝はその数を知らず、九州二島の物、底を払って奪取る」と称されたほどであり(『小右記』)、『今昔物語集』には、当時の受領の貪欲さを物語る話が多くみえている。信濃守藤原陳忠は、京へ帰る際に谷底に落ちたが、はい登る途中に生えていた平茸を取ることを忘れなかったという。

受領

受領は本来、前任者の事務を引き継ぐことであり、転じて前任国司の事務を引き継ぎ、国内の事務の責任を担う上席の国司を称するようになった。多くは国の守であったが、新王の任国とされた上総・上野・常陸では介であり、大宰府では帥か大弐であった。身分は多くは五位と低かったが、その経済力は高く、摂関期には摂関に従属して経済的な奉仕を行い、院政期には院の重要な政治的基盤ともなった。

一条天皇の998(永延2)年の「尾張国郡司百姓等解」(尾張国解文)によって訴えられた尾張守藤原元命もその一例である。31カ条にわたるその訴状では、出挙のほかに利息を加徴したり、法外に安い値段で産物を買い上げたり、また田の面積を何倍にも算定して税をとったり、京から「不善の輩」を連れてきて、法外な行為に及んでいる、と訴えられている。政府はこの訴えをとりあげ、国司を解任したものの、やがて元命は他の官職についており、特別な対策が講じられたわけではなかった。

徴税請負人の性格を強めた受領は、やがて課税率をある程度自由に決めることができるようになったため、私腹を肥やして巨利をあげる受領が現れ、その地位が利権視された。成功といって、私財を出して朝廷の儀式や寺社の造営などを助け、その代償として国司などの官職を得ることや、同じ国の国司に再任される重任も行われるようになった。地方で支配に当たっていた受領は、やがて遙任といって地方に赴任せずに、代わりに目代を国衙に派遣して国司としての収入を得ることが多くなった。

受領は有力農民(田堵)に一定の期間を限って田地の耕作を請け負わせ、かつての祖・調・庸・公出挙や雑徭などに相当する額の官物(年貢)や臨時雑役(公事・夫役)などの負担を課すようになった。税徴収の対象となる田地は名という徴税単位にわけられ、それぞれの名には負名と呼ばれる請負人の名がつけられた。田堵のなかには受領と結んで勢力を拡大し、ますます大規模な経営を行い、大名田堵と呼ばれるものも多く現れた。

こうして、戸籍に記載された成人男性を中心に課税する律令制的支配の原則は崩れ、有力農民の経営する名と呼ばれる土地を基礎に課税する支配体制ができていった。この支配体制に基づく国家を、特に律令国家と区別して王朝国家と呼ぶことがある。

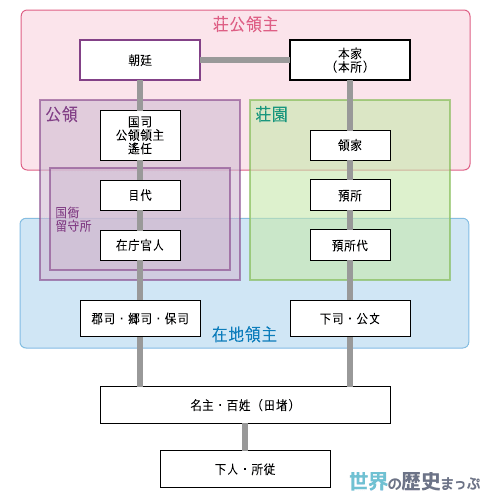

11世紀後半になると、受領は京に住み、摂関家などに仕えてその経済的な奉仕を行いつつ、重任や他国の国司に移る遷任を繰り返して、富を蓄えていったのである。一方、現地の国の国衙には、留守所と呼ばれる機関が受領の派遣した目代を中心にしてつくられ、その指揮のもとで国衙の行政事務は地方の豪族から選ばれた役人が実務を取るようになった。これを在庁または在庁官人といい、その地位は世襲されていった。

荘園の発達

しかし荘園領主の権威を背景として、やがて中央政府から不輸の権を承認してもらう荘園が登場して、次第に増加するようになった。さらに10世紀半ばになって地方の支配が国司に委ねられるようになると、国司によって不輸が認められる荘園も生まれた。国司によって免除を受けた荘園を国免荘と呼び、太政官符や民部省符によって中央政府からの税の免除を認められた荘園を官省符荘と呼んだ。

10世紀後半以降になると、大名田堵が各地で勢力を強めて盛んに開発を行い、国司はその農業経営を重視して保護することもあったが、大名田堵らの成長が進むにつれ、税の徴収をめぐって対立が深まった。大名田堵らは、税免除の田に付加されて免除の地となる加納や出作と称して、国司からの圧迫を逃れようとしたのである。その結果、土地を中央の権力者に寄進し、権力を領主とあおぐ荘園とすることが広く行われるようになった。また、畿内近国では特に有力寺社が田堵の寄進を受けて、朝廷や国からの雑役の免除を受けた雑役免系荘園がたくさん生まれた。

こうして盛んになった寄進によって不輸の範囲や対象は広がり、荘園領主の権威を利用して、国司が官物などの徴収や国内の耕地を調査するために派遣した検田使などの役人が立ち入るのを認めない不入の特権を得る荘園も多くなった。不輸・不入の制度の拡大によって荘園はようやく国家から離れ、土地や人民の私的支配が始まった。

こうした情勢に直面し、国司は荘園を整理しようとして荘園領主との対立を深めるようになったが、一方で逆に任期終了が近くなると、荘園の拡大を認めて利権を得る国司もいた。国司は中央貴族の中では身分が低かったことから、退任後の保身のために荘園を国免荘として認可したのである。このため諸国では国司の任の初めには荘園の整理が行われ、任の終わりには荘園の許可が下されるという現象が繰り返されることになった。荘園といっても、常に不安定な状態にあったのである。

やがて大名田堵は開発を進めて開発領主と呼ばれ、一定の地域を支配するまでに成長すると、一方では在庁官人となって国衙の行政に進出し、他方で国司から圧力が加えられるのを避けて、所領を中央の権力者(権門勢家)に寄進して荘園領主から下司や公文などの荘官に任じられ、所領の私的支配を今までよりさらに一歩推し進めるようになった。寄進を受けた荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに上級の大貴族や天皇家などの有力者に重ねて寄進されたとき、上級の領主は本家と呼ばれた。重ねて寄進されたのは、領家となった領主が有力者の保護により政治的な地位を高めるためや、荘園の権利を拡大させるためであって、領家・本家のうち実質的な支配権をもつ者は本所と呼ばれた。

本所からは預所が任命され、現地を支配する下司や公文などの荘官を指揮して荘園の支配を行なったが、こうした荘園は寄進地系荘園と呼ばれ、11世紀半ばから各地に広まり、12世紀には一般的にみられるようになった。

詳細: 荘園の発達 – 世界の歴史まっぷ

中世社会の成立

院政と平氏の台頭

延久の荘園整理令と荘園公領制

藤原頼道の娘には皇子が生まれなかったことから、ときの摂政・関白を外戚としない後三条天皇が即位した。すでに壮年に達し、「たけき御心にておはしまし」と称されるほどに個性の強かった天皇は、大江匡房らの学識に優れた人材を登用し、摂関家にはばかることなく国政の改革に取り組んだ。

とくに荘園の増加が公領を圧迫しているとみた天皇は、1069(延久元)年に厳しい内容の延久の荘園整理令を出した。全国的な荘園整理令は、醍醐天皇の902(延喜2)年に初めて出され、その後、1045(寛徳2)年などにしばしば出されていたが、その実地が国司に委ねられていたため不徹底であった。

そこでこの整理令は国司任せではなく、中央に記録荘園券契所(記録所)を設けて徹底的な審査を行った。審査にあたる弁官と寄人には天皇の側近をあて、審査に際しては、荘園領主から証拠書類を提出させ、国司からも報告を取り寄せて、その二つを合わせて審査したのである。年代の新しい荘園や書類不備のものなど、基準に合わない荘園を停止しており、摂関家の荘園も例外ではなく、この整理令はかなりの成果をあげた。例えば石清水八幡宮寺領では、34カ所の荘園のうち、21カ所だけが認められ、残りの13カ所では権利がすべて停止された。

記録所

この時の記録所は、寄人が国司と荘園領主から提出された荘園の書類審査にあたり、その結果を上申するのみであったが、その後、荘園の訴訟を裁く機関として重視されるようになり、保元・建久年間に荘園整理令が出されて記録所がおかれると、荘園の整理ばかりではく、訴訟期間としての機能が強まり、さらに鎌倉時代末期には訴訟期間として常設されるにいたった。

こうした整理が可能だったのは、摂関の前に「あけくれひざまづきありく」といわれていた受領の要求を天皇が受け入れつつ、天皇が主導権をもって行ったからである。整理令のほかにも、天皇家の経済を確立するために意を注ぎ、また国家公定の枡を定めた。これは枡の大きさを一定にしたもので、宣旨枡といわれ、枡の基準として後世まで広く用いられた。

この整理によって、貴族や寺社の支配する荘園と、国司の支配する公領(国衙領)とが明確になっていった。現地には使者が派遣されて国の在庁官人とともに土地の調査が行われた。荘園とそれ以外の国司の支配下にある公領(国衙領)との境に榜示が打たれ、荘園の田畠の量や家の数、桑・粟などの有用樹木の数量などを記載した報告書が作成され、正式に荘園として認められたが(立券荘号)、その際に荘園の絵図が作成されることもあった。

これにともなって、国司も支配下にある公領への支配を整えていった。公領に力を伸ばしてきた豪族や開発領主に対し、国内を郡・郷・保などの新たな単位に再編成し、彼らを郡司・郷司・保司に任命して徴税を請け負わせた。また国衙では、田所・税所などの行政機構を整備し、代官として派遣した目代の指揮に従って在庁官人が実務を取る体制が取られるようになった。

郡司・郷司

律令の制度では、地方の行政区画は国・郡・里とわけられたが、里は8世紀の初めに郷と改められた。郷は50戸を単位とする行政区画であり、郷がいくつか集まって郡を構成していた。それが10世紀以後になって、人に対する支配から土地をつうじての支配にかわるにつれ、これまでの郡と郷は地域的な区分として編成し直された。その結果、別名ということで郡と郷も地域的な徴税の単位として同格のものとなった。また郡と郷とは別に、国衙から特別に設定されたのが保である。この郡・郷や保における税の徴収を請負う役人として任命されたのが、郡司・郷司・保司である。彼らはその地方の有力者で、国衙の在庁官人を兼ねており、その地位を世襲するものが多かった。

やがて国司が現地に赴任しなくなったこともあって、国司・郷司や在庁官人らは、公領をあたかも彼らの共同領地のように管理したり、また荘園領主に寄進したりしたため、かつての律令制度のもとで国・郡・里(郷)の上下の行政区分で構成されていた一国の編成は、荘・郡・郷・保などと呼ばれる荘園と公領で構成される体制(荘園公領制)に移行した。

これにともなって大田文が作成され、荘園と公領の領主や田畠の数量を把握するようになり、荘園と公領に共通して一国平均役などの課役をかけるようになった。内裏の造営や伊勢神宮の造営費用などには主にこれが当てられた。

整備された荘園や公領では、耕地の大部分は名とされ、かつての田堵などの有力農民に割り当てられ、彼らは名の請負人の立場から権利を強めていき名主と呼ばれた。名主は、名の一部を下人などの奴隷農民に、またほかの一部を作人と呼ばれる農民などに耕作させながら、年貢・公事・夫役などを領主に納め、農民の中心となった。

年貢は主に米・絹などで納め、公事は糸・布・炭・野菜などの手工業製品や特産物を納入し、労役を奉仕するのが夫役であった。名主に割り当てられた年貢・公事・夫役などは、国司が名を請負う田堵に課税した官物・臨時雑役の系統を引くものであった。

荘園の歴史年表

荘園の歴史

左右にスクロールします| 世紀 | 年 | 荘園の発達と衰退 | 税 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 8 | [背景]人口増加による口分田の不足と 税の増収をめざす | 租 調 庸 雑徭 | 国ー郡ー里 ↓ 国ー郡ー郷 |

||

| 722(養老6) | 百万町歩の開墾計画(失敗) | 農民に食料・道具を支給し、10日間開墾させ、良田を開かせる計画 | |||

| 723(養老7) | 三世一身法 | 新たに溝・池を造成して開墾すれば三世代、 旧来の溝・池を利用して開墾すれば本人1代の私有を許可(輸租田) |

|||

| 743(天平15) | 墾田永年私財法 | 身分・位階により墾田所有面積を制限し、墾田の永久私有を認める(輸租田) | |||

| 初期荘園(墾田地系荘園)の形成 | 自懇地系荘園と既懇地系荘園で構成 中央や国司・郡司などの行政組織に依存して営まれたものが多く、 9世紀以降に律令制的な行政組織が変質するとともに、 初期荘園の大部分が衰退した。 |

||||

| 9 | [背景]中央政府の財政難を解決するため、国司・郡司たちの租税徴収に関わる不正・怠慢を取り締まる | ||||

| 823(弘仁14) | 政府は直営方式を採用 | 大宰府管内:公営田 | |||

| 879(元慶3) | 有力農民を利用した経営 | 畿内:官田(元慶官田) |

|||

| 天皇や院宮王臣家は私的に土地を所有 | 諸官司:諸司田, 天皇:勅旨田, 皇族:賜田 | ||||

| 10 | [背景]班田収授・税制の崩壊 | ||||

| 国司の徴税請負化 (国司に一定額の税の納入を請け負わせ 国内統治を委ねる) | 遙任(国司)の出現 (目代が任国の国衙に赴き、在庁官人を指揮して政治を行う) | 官物 臨時雑役 律令的支配機構の変化。 国営が重要な役割を持ち郡家衰える | 国衙ー検非違所 ┝税所 ┝健児所 └田所 |

||

| 田堵に請負耕作させる | 受領の出現, 成功・重任が盛んになる, 田堵の出現 | ||||

| 11 | [背景]開発領主の所領寄進・度々の荘園整理令など | ||||

| 有力農民(郡司・田堵の一部) | 開発領主として成長 | ||||

| 開発領主(大名田堵) | 在庁官人隣国衙の行政担当 | ||||

| 税を逃れるため所領を権力者に寄進し荘官となる | 所領の私的支配強化 | 年貢 公事 夫役 公領の開発を奨励し(保) 公領を再編成(郡・郷・保) | 国┬荘 ┝郡 ┝郷 └保 |

||

| 不輸を認められた官省府荘・国免荘の発生 (のちに不入も) | 寄進地系荘園の発生 | ||||

| 国司は公領を郡・郷・保に再編成 | 開発領主を郡司・郷司・保司に任命し徴税を請け負わせる | ||||

| 荘園公領制の成立 | |||||

| 12 | 荘園 | 田堵は名主と呼ばれ名を請負耕作して年貢・公事を荘園領主に納める | |||

| 1180 | 国衙 | 知行国の制度 | |||

| 13 | 地頭請・下地中分 | 地頭の土地支配拡大 | |||

| 14 | 半済令・守護請・守護領国制 | ||||

| 15 | 応仁の乱で荘園制衰退 | 惣村の成長 | |||

| 16 | 太閤検地により荘園制解体 | ||||

初期荘園と寄進地系荘園比較

| 初期荘園(墾田地系荘園 | 寄進地系荘園 | |

|---|---|---|

| 時期 | 8〜10世紀 | 11世紀〜 |

| 成立 | 貴族・寺社などで国司や郡司の協力で開墾した土地や、買収したり施入された墾田からなる。 | 開発領主が中央の皇族・貴族・有力寺社を領家・本家とあおぎ、寄進した所領からなる。 |

| 経営 | 荘園領主は周辺の農民や浮浪人を使用し経営 | 開発領主は荘官となり所領の支配を進めた |

| 税 | 墾田は租を納入する輸祖田 | 官省符荘・国免荘は租税免除の不輸租田 |

| 結果 | 国司・郡司の協力で成立した初期荘園は、律令体制の崩壊で雑徭が得られず、多くは10世紀までに衰退 | 政府は度々荘園整理の令を出すが、その時々の権力者に寄進された。結果、国は荘園と公卿(国衙領)で構成 |

荘園(中国)

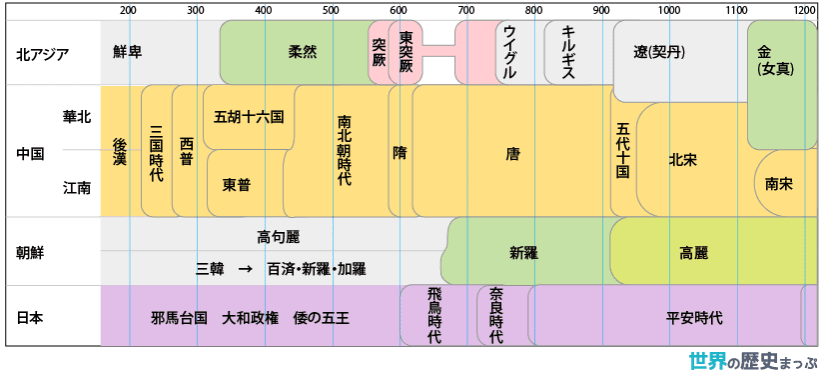

東アジア世界の形成と発展

東アジア文化圏の形成

玄宗の政治と唐の衰退

安史の乱後、均田制・租庸調制は完全に崩壊し、780年、徳宗(唐)の宰相楊炎により、両税法が施行された。

両税法は、土地私有を公認した画期的な税制であり、戸(家)を単位として土地(資産)の多少に応じて課税し、毎年夏・秋に徴収するもので、以後、宋をへて明の中期にいたるまで基本税制として継承された。

また安史の乱のころより、塩の専売が開始され、国家の重要な財源となったが、高価な塩を買わされる民衆の困窮は増した。

隋唐の社会

官人永業田

また、土地国有を理念とする均田制のもとでは大土地所有が抑制されたが、官僚身分に対しては官人永業田と呼ばれる土地所有が公認されていた。しかし、九品中正という制度的特権を失った唐代の貴族層にとって、手段をつくして代々朝廷の官職につくことが重視され、そのため官界での活動や社交に有利な長安・洛陽への一族をあげての移住が進み、貴族層はしだいに地方における大土地所有という基盤から分離する傾向が強まっていった。この傾向は、安史の乱による地方の荒廃によっていっそう進行し、貴族層は王朝権力に密着した 官僚貴族となっていった。

一方、両税法による土地所有の公認により、地方には、貴族層にかわってあらたに大土地所有を実現した 新興地主層が勢力をのばしていった。こうして土地所有という基盤を失って王朝権力に寄生する存在となった貴族層は、唐朝の滅亡と運命をともにして滅びていったのである。

唐末五代の社会

貴族にかわって社会の支配階層として登場してきたのが、 佃戸制に経済的基礎を置く 新興地主層である。彼らは、宋代になると形勢戸と称され、官僚の供給基盤となり、官僚を出した家は、官戸と称され、あらたな支配階級である士大夫階級の母体となった。

東アジア諸地域の自立化

宋代の社会

宋代の支配階層である新興地主階級は形勢戸と呼ばれ、そのうち官僚を出した家は官戸といい、官戸にはとくに差役の免除などの特典が与えられていた。彼らは農業経営を基盤とする大土地所有者で、こうした土地を一般に荘園と呼び、荘園内の生産の基本的な担い手は、主として佃戸と呼ばれる小作農であった。

佃戸には、収穫の5〜6割を地租として地主に収奪されるみじめな境遇のものもあったが、自作農が収入を増やすため地主の土地を耕す自小作農も存在し、この地位は一概にはいえない。

南宋時代になると、抗租と呼ばれる佃戸の地主に対する小作料減免闘争もしばしばみられるようになった。

宋代の住民は、主戸と客戸に大別され、主戸は現在地を本拠とし、客戸は本籍を離れたよそ者であった。主戸は土地所有面積と両税の額を基準として、1〜5等に分かれていた(戸等制)。すなわち1〜2等戸のような上等戸は、ほぼ官戸・形勢戸に該当する地主層であり、最下等の5等戸のほとんどは、零細な自作農や自小作農であった。

淮河以北の華北を金朝に奪われながら、南宋が150年もの間政権を維持できたのは、江南の穀倉地帯を確保できたからである。五代以来、江南のデルタ地帯を中心に、低湿地を堤防で囲んで干拓した圩田・囲田と呼ばれる水利田が、王朝や在地の地主層の主導で造成された。また灌漑するために、竜骨車という足踏み式ポンプも使用されるようになった。

水稲栽培技術にも革新があり、苗代つくりによる移植法や 施肥など、集約的水稲栽培の基本形態が完成された。(これ以外にも、クリークの泥の客戸法や正条植え、多数回の除草などもおこなわれた。)稲の品種も、11世紀初めには干ばつに強く痩せ地にも適した早稲種の占城稲(チャンパー米)がベトナムから導入され、同世紀末には江南の水田の80〜90%がこの品種で占められたという。これを利用して1年2期作もおこなわれ、また麦の需要増加は、麦を裏作とする稲・麦の1年2毛作の発達を促した。この時代に江南、とくに長江下流デルタの稲作地帯は、「蘇湖(江浙)熟れば天下足る」と諺にもいうように、農業生産と経済の中心になった。こうして唐代まで華北にあった中国の農業と経済の中心は、完全に江南へと移行したのである。

稲や麦のような主要な穀物の生産力が向上すると、各地の商品作物の栽培や、遠隔地間の取り引きや手工業生産も盛んになった。茶は、唐代に一般的な日常の嗜好飲料として普及し始め、宋代にもこの傾向はますます強まり、都市には各所に茶館ができた。おもな生産地は長江下流域や四川地方で、宋は茶の消費の増加に着眼して専売制を実施した。また周辺の諸民族にも普及し、重要な貿易品ともなった。