足利持氏 (

A.D.1398〜A.D.1439)

室町幕府第4代鎌倉公方(在位1409〜 1439)。5代将軍義量が早世しのち、義持は後継者を定めぬまま死去し、くじ引きによって義持の弟、僧であった義教が将軍となると、これを「還俗将軍」と軽んじ、次第に幕府との対立姿勢を強め、1438年(永享10)、幕府の征討軍と戦う(永享の乱)が敗れ、自害。

足利持氏

将軍職を夢見た鎌倉公方

4代鎌倉公方。5代将軍義量が病死し将軍職が空職となると、6代将軍の座を望んだ。やがて僧であった義教が将軍となると、これを「還俗将軍」と軽んじ、次第に幕府との対立姿勢を強め、ついに1438年(永享10)、幕府の征討軍と戦うが敗れ、自害する。

武家社会の成長

幕府の衰退と庶民の台頭

幕府の動揺と応仁の乱

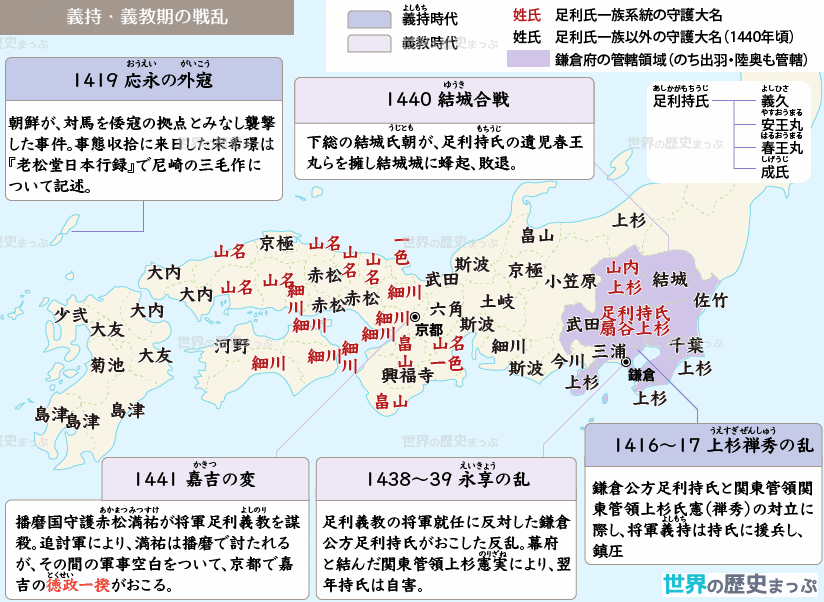

足利義満のあとを継いだ将軍足利義持時代の幕府政治は、将軍と有力守護の勢力均衡が保たれ、比較的安定していたが、1416(応永23)年には鎌倉公方足利持氏(1398~1439)に不平をもっていた前関東管領上杉氏憲(禅秀 ?〜1417)が反乱をおこし、幕府に鎮圧される事件もおきている(上杉禅秀の乱)。5代将軍足利義量(1407〜25)が早世したのち、義持は後継者を定めぬまま死去したため、くじ引きによって義持の弟の足利義教(1394~1441)が6代将軍に選ばれた。義教は幕府における将軍権力の強化をねらって、将軍に服従しない者をすべて力でおさえようとしたため、幕府からの自立意識が強かった鎌倉府との関係が悪化し、11438(永享10)年、鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実(1410〜66)が対立したのを機に、将軍義教は上杉憲実支援の名目で関東へ討伐軍を送り、翌年、足利持氏を討ち減ぼした(永享の乱)。

永享の乱後の関東では、1440(永享12)年に下総の結城氏朝が足利持氏の遺子を迎えて下総の結城城に立てこもったが、翌年、幕府の支援を得た上杉軍の攻撃を受けて落城した(結城合戦)。その後、嘉吉の変後の混乱に乗じて死をまぬがれた足利持氏の子足利成氏(1434~97)が鎌倉公方となった。成氏も上杉氏と対立し、1454(享徳3)年に憲実の子で関東管領の上杉憲忠(1433~ 54)を謀殺したのが引き金となって大乱がおこり(享徳の乱)、以後、関東はほかの地域に先んじて戦国の世に突入することとなった。

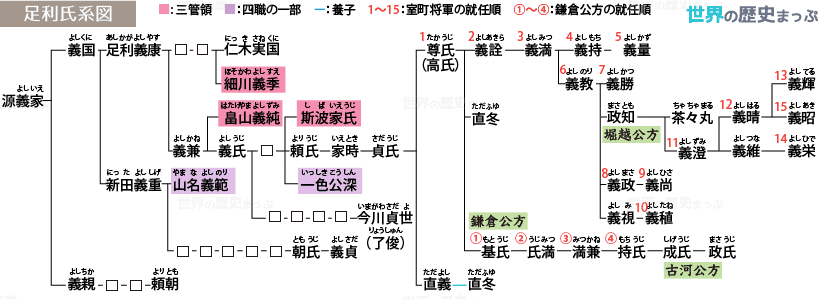

足利氏系図