足利直義 (

A.D.1306〜A.D.1352)

鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけての武将。兄足利尊氏を助けて室町幕府成立に貢献。幕府成立後は、尊氏と二頭政治で統治者としての権限を掌握したが、尊氏の執事高師直との対立は、観応の擾乱といわれる全国的な争乱に発展。尊氏とも反目して幕府に追討された。

足利直義

兄・尊氏との確執によって非業の最期を遂げた副将軍

兄弟相克を呼んだ高師直の存在

足利直義は、足利尊氏の1歳年少の弟として生を受けた。寛容でおおらかな兄と、生真面目で誠実な弟。ときに不安に陥って投げやりになる尊氏を、直義はよく励まして奮い立たせた。兄弟は互いに助け合いながら、足利政権樹立にいたる激動の時代を乗りきっていった。

兄弟の関係を崩したのは尊氏の腹心の執事。高師直の存在であった。幕府草創期では、事務能力に優れる直義が政務を担当し、尊氏は軍事面を掌握するという二頭政治がうまく機能した。やがて、大きな変革の中で、直義のもとへは鎌倉以来の有力御家人や寺社勢力が集まり、師直のもとへは新興武士が集結し、1350年(正平5 ・観応1)ついに直義党と師直党との間で武力による衝突が起こった(観応の擾乱)。

1351年(正平6 ・観応2)、直義軍は師直軍を撃破し、和議が成立するが、師直一族は護送される途上、襲撃され殺害された。直義は、これで兄との関係も修復されると信じただろう。だが、事態は直義の思うようにはならなかった。直義が腹心をつれて北陸へ出奔すると、尊氏自らが征討軍を率いて京から進発、やがて直義は尊氏に追撃されて鎌倉に入るが、敗れて翌年鎌倉に入った尊氏と和睦。直義はその年、最期の日を迎えた。

中世社会の成立

鎌倉文化

芸術の新傾向

源頼朝・平重盛像について

これまでにも何人かの美術史研究者は、画像の制作年代は画法などからみて南北朝時代以降と考えるべきだ、と説いていた。最近になってこの意見を踏まえ、神護寺に残る文書も考慮して、源頼朝とされてきた人物を足利直義に、平重盛を足利尊氏にあてる新説が発表された。説については論争中であり、関係史料も少なく、結論が出るまでには時間がかかりそうである。

武家社会の成長

室町幕府の成立

建武の新政

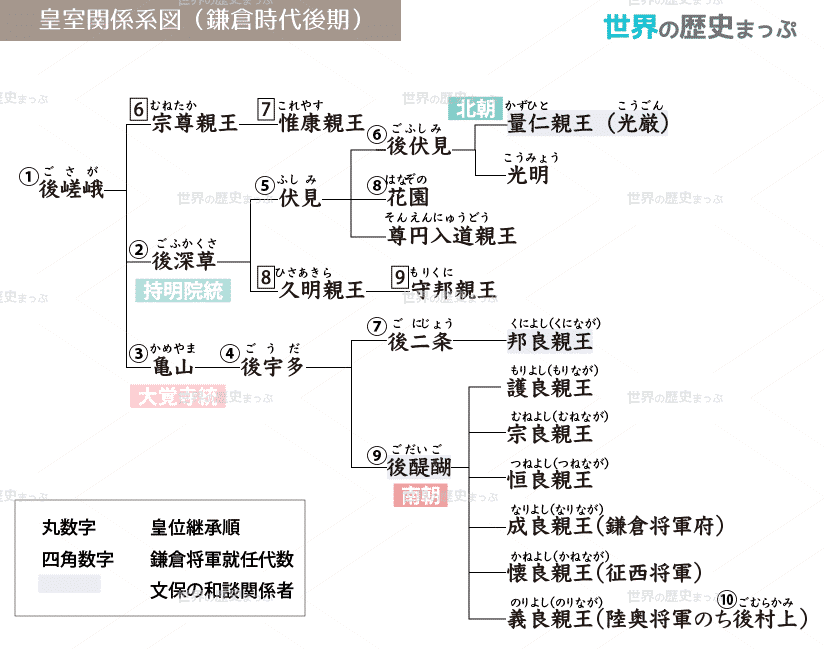

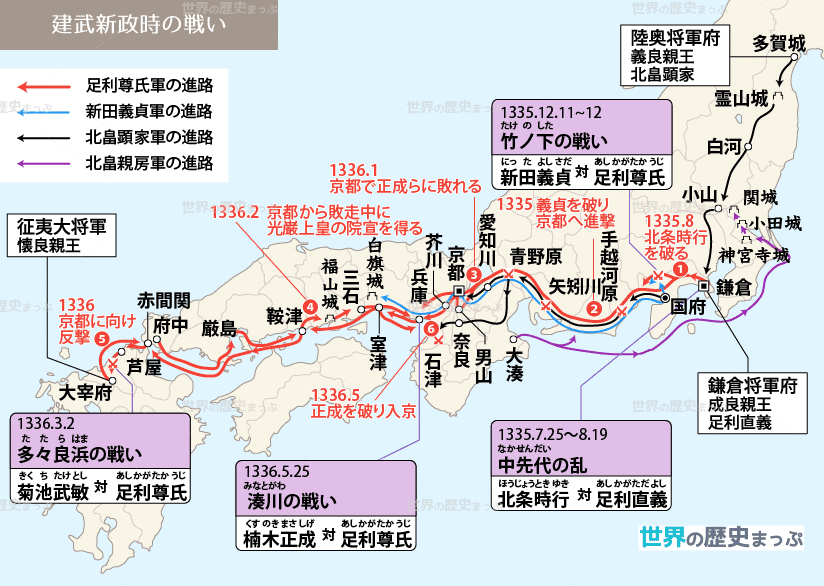

奥羽には義良親王(1328~68)が派遣され、北畠顕家(1318~38)が補佐をした。関東には成良親王(1326~44)が派遣され、足利直義(1306~52、高氏の弟)が補佐をした。これらは陸奥将軍府・鎌倉将軍府と呼ばれた。

鎌倉幕府の滅亡は、北条氏一族や御内人勢力の滅亡であり、武士全体の力はいささかも衰えていなかった。討幕は御家人や悪党の参加があって成就したのであり、御家人の代表が足利高氏、畿内の新興武士たちを統率したのが護良親王であった。足利高氏は御家人に挙兵を促した功績を高く評価され、天皇の諱尊治の一字を許されて尊氏と名乗った。護良親王は尊氏の声望を警戒し、強引に征夷大将軍に就任し、広範な武士の掌握に乗り出した。ところが、将軍位を核とした武士政権を否定する後醍醐天皇は、親王の行動にきわめて批判的であった。天皇の怒りをかった親王はほどなく失脚し、ついで鎌倉に流された。同地に赴任していた足利直義は親王を拘禁し、やがて殺害した。護良親王亡きあと、武士の代表としての尊氏の座は不動のものとなり、新政に失望した武士たちの期待はこぞって彼に寄せられた。

新政への不満は、地方武士の反乱として噴出した。その最大のものが北条時行(?〜1353)の中先代の乱であった。1335(建武2)年、北条高時の遺児時行は信濃で挙兵して武蔵に進出し、足利直義の軍を破って父祖の地の鎌倉を占拠した。尊氏は東下の許可と征夷大将軍への任命を天皇に求めたが、天皇は要請を却下した。尊氏は勅許を得ぬままに兵を率いて京都を出発し、各所で北条軍を破って鎌倉を奪回、ついに新政府に反する態度を明らかにした。

尊氏は後醍醐天皇を廃し、持明院統の光明天皇(在位1336〜48)を擁立した。ついで当面の政治方針を明らかにした建武式目を発表した。このとき、幕府をどこにおくかが論議され、新政府と絶縁して鎌倉に武家だけの政権をつくろうという足利直義の意見は多くの賛同者を得たが、結局は京都での幕府の樹立が決定された。1336(建武3)年11月7日、建武式目制定の日をもって、室町幕府は成立した。

南北朝の動乱

1338(暦応元)年、足利尊氏は北朝から征夷大将軍に任じられ、幕府政治を再興した。このとき、幕府内では明確に権限が分割され、尊氏と弟足利直義の二頭政治が展開された。将軍尊氏は全国の武士との間に結んだ主従制を統括し、中央では侍所、地方では守護を通じて、武家の棟梁として君臨した。軍事活動を奉公として要求し、御恩として恩賞を供与する権限を握る尊氏は、「軍事の長」であった。一方、直義は統治者としての権限を掌握した。鎌倉幕府の機構であった評定・引付を再び設置し、安堵方・禅律方などを新設し、これらの行政・司法の機構を通じて政治を行った。直義は「政事の長」であった。

尊氏と直義は、互いに補い合って幕府政治を推進していった。けれども一つの権力体のなかで、権限が二分割された状態を持続させていくことは困難であった。彼らはたびたび軍事を優先するか、政事を優先するか、という難問を課せられて衝突し、兄弟はしだいに亀裂が生じた。さらに、尊氏と直義の対立を決定的にしたのは、尊氏の執事である高師直(?〜1351)の存在であった。師直は畿内の新興武士層を吸収して強力な将軍の親衛軍を組織し、北畠顕家・楠木正成の子の楠木正行(?〜1348)を滅ぼしている。伝統的な権威や荘園制の枠組みを否定する人物で、秩序を重んじ、伝統的権威との協調を模索する直義とは正反対の立場にあつた。大まかに整理すると、新興の武士層や武断的な武士たちは師直を、由緒を有し保守的な武士層や文治を重んじる武士たちは直義を支持したといわれている。

急進的な高師直と漸進的な足利直義の対立は、尊氏と直義の対立でもあり、両者の対立は1350(観応元)年から観応の擾乱といわれる全国的な争乱に発展した。1351(観応2)年に師直が殺害され、52(観応3)年に直義が敗れて死去したのちも抗争は続き、尊氏と嫡子足利義詮(1330〜67)の一派、直義の養子足利直冬(実は尊氏の庶子 生没年不詳)の一派、南朝勢力の三者が離合集散を繰り返した。この内紛の間に尊氏も直義も、方便ではあっても一時的に南朝に降伏した。南朝の軍は幕府に反抗する勢力に助けられ、4度にわたって京都への進攻を実現した。

北朝と南朝、尊氏党と直義党の争いが長期にわたった背景には、武士社会の変貌があった。この時期、分割相続から単独相続へ、という動きが定着し、本家と分家のつながりを前提とする惣領制は崩壊した。武士は血縁ではなく地縁を重んじて結びつくようになり、各地に新しい武士集団が生まれつつあった。これらの武士集団は各地方・各地域の主導権をかけて互いに争い、一方が北朝に属せば一方は南朝に、一方が尊氏党ならば一方は直義党に属して戦った。また本家と、もはや本家の指令を受けつけないかつての分家とが争う、という事態もしばしばおこった。このために動乱は全国に拡大し、長期化の様相を呈したのである。同時に、武士の支配に対抗する農村の共同体の形成も進んでいった。

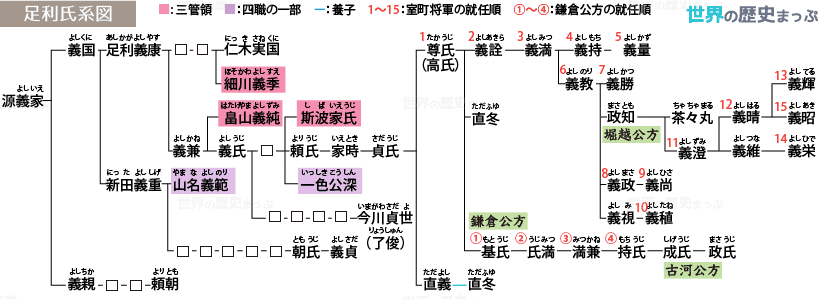

足利氏系図