近藤重蔵 こんどうじゅうぞう( A.D.1771〜A.D.1829)

幕臣。1798年に東蝦夷地を探査。国後島・択捉島に達し、択捉島に「大日本恵土呂府」の標柱を建てた。1807年に西蝦夷地も探査。択捉島などの実地踏査に基づく『辺要分界図考』を著す。のちに子の罪に縁座して改易。

近藤重蔵

幕臣。1798年に東蝦夷地を探査。国後島・択捉島に達し、択捉島に「大日本恵土呂府」の標柱を建てた。1807年に西蝦夷地も探査。択捉島などの実地踏査に基づく『辺要分界図考』を著す。のちに子の罪に縁座して改易。

択捉島を探険

北方探検家。江戸の生まれ。24歳のとき、湯島聖堂の学問吟味を最優秀の成績で合格し、以後昇進を重ねる。松前蝦夷地御用取扱となり、最上徳内と択捉島を探検し「大日本恵上呂府」の木柱を立てた。晩年、息子の富蔵が殺人事件を起こし、藩家へお預けとなった。

幕藩体制の動揺

幕府の衰退

列強の接近

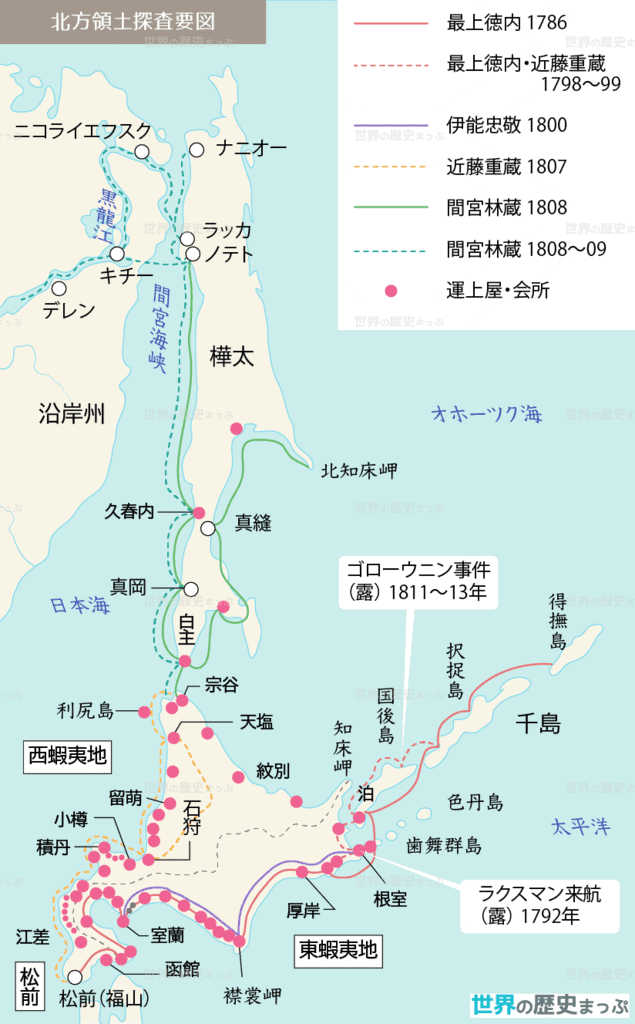

ロシアの南下により、蝦夷地の処置が課題となった。幕府が直轄して開発する田沼時代の政策は、寛政の改革の開始とともに撤回されたが、1789(寛政元)年にクナシリ・メナシのアイヌが、場所請負商人による不正と搾取に抵抗して蜂起した事件(クナシリ・メナシの蜂起)は、幕府に大きな衝撃を与えた。寛政の改革では北国郡代 ❶ を新設して北方の防備にあたらせる計画が立てられたが、松平定信の老中辞職とともに実現しなかった。1796(寛政8)年から翌年にかけて、イギリス人ブロートン(Broughton 1762-1821)が蝦夷地の絵靭(室蘭)に来航し、日本近海の海図を作成するために測量する事件がおこった。これを契機に、幕府は1798(寛政10)年、近藤重蔵(1771〜1829)や最上徳内らに千島を探査させ、その翌年に東蝦夷地を直轄地とし、1802(享和2)年に箱館奉行を設けた。