遼朝 (契丹)

A.D.916〜A.D.1125

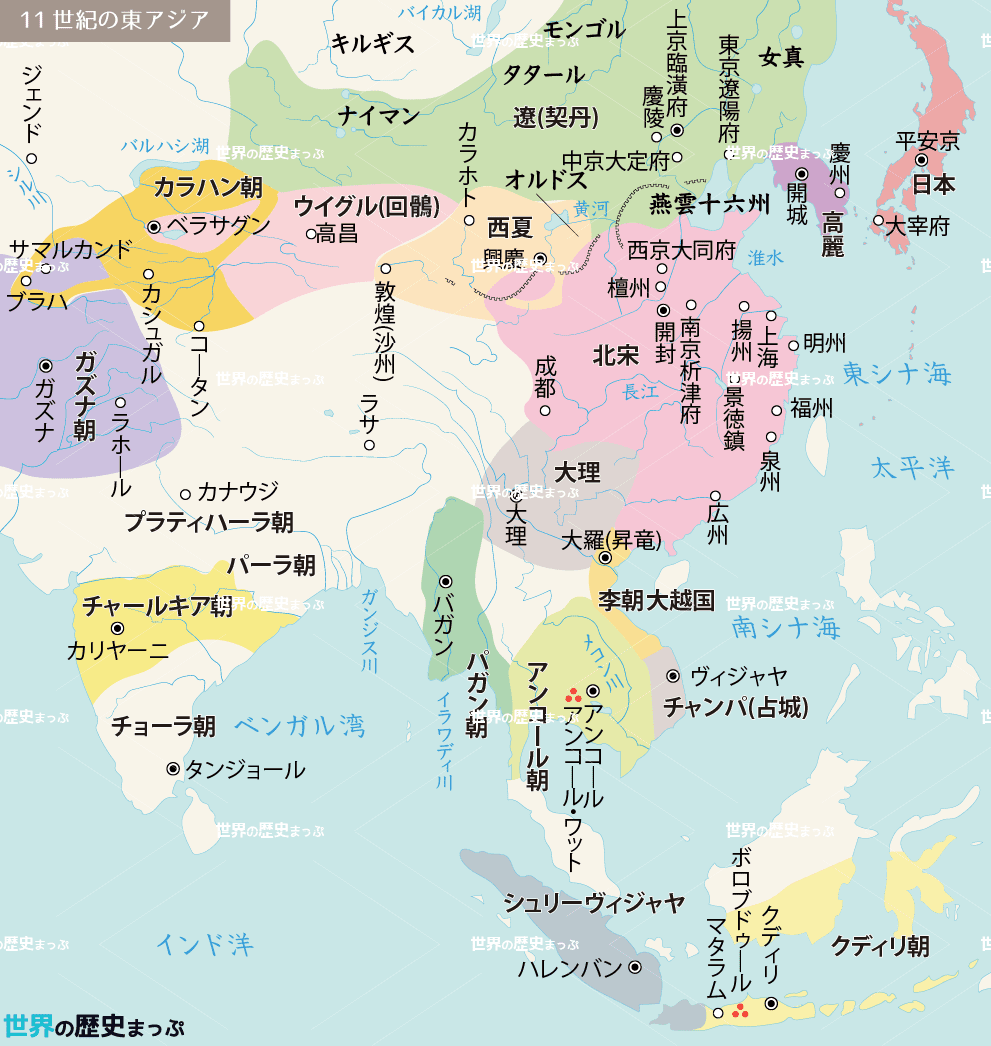

モンゴル系契丹族は4〜5世紀ころからモンゴル高原東部で遊牧・狩猟生活する一部族であったが、北アジアのトルコ系ウイグルが840年キルギスの侵入で西遷すると、耶律阿保機が契丹の8部族を統合し、916年、内モンゴルの臨潢府を都に遼(王朝)を建国。タングルート(党項)や吐谷渾などを征服、926年渤海を滅ぼした。建国当初は大契丹国と称したが、947年第2代耶律堯骨が中国風に遼と改め、燕雲十六州を獲得して大勢力となった。1125年、金朝と結んだ北宋に滅ぼされた。中国を支配した最初の征服王朝に数えられ、二重統治体制で異なる民族を統治した。

遼朝

東アジア世界の形成と発展

東アジア諸地域の自立化

遼の成立

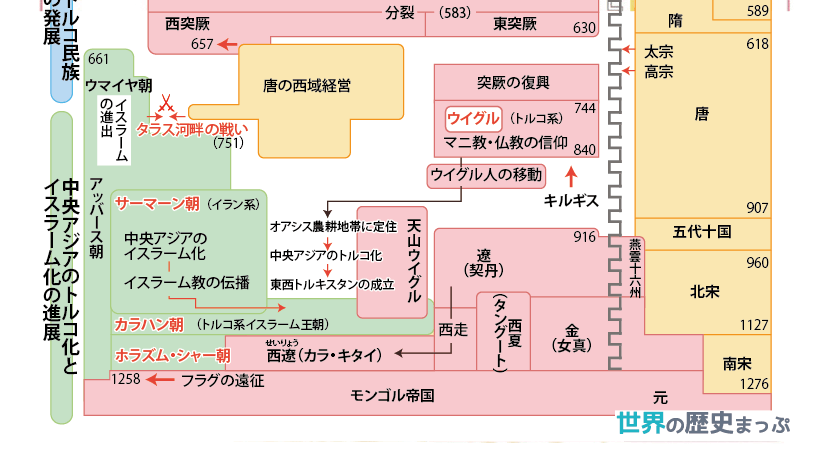

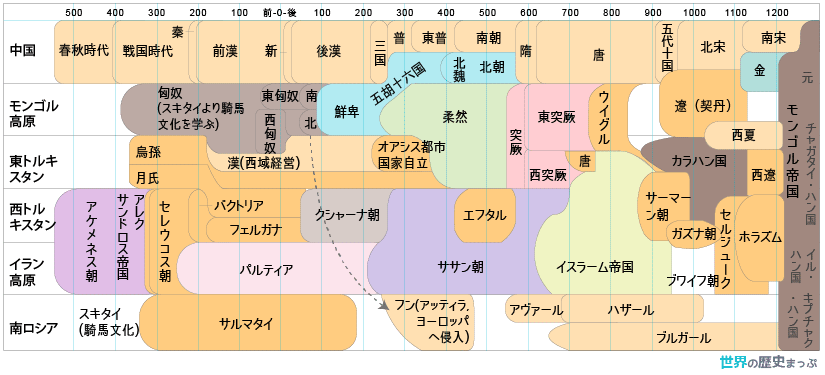

北アジアに強大な勢力を誇っていたトルコ系のウイグルは、840年、イェニセイ川上流のキルギスの侵入をうけて分裂し西遷した。このことは、北アジアにおける民族交替の重要な契機をつくった。

この間隙をぬってモンゴル高原に勢力をのばしたのがモンゴル系の契丹族であった。契丹は、4〜5世紀ころからモンゴル高原東部の遼河上流のシラムレン、ラオハムレン流域で遊牧・狩猟生活を送っていた一部族であった。

10世紀初め、耶律阿保機(太祖)が契丹の8部族を統合し、916年、遼(遼朝 916〜1125)を建国して帝位に就き、都を内モンゴルの臨潢府とした。さらに924年、西方に遠征して、タングルート(党項)や吐谷渾などを征服して支配圏をオルドス地方にまで広げ、東方では926年、唐代以来「海東の盛国」といわれた渤海を滅ぼした。

第2代皇帝耶律堯骨(太宗)のときには、五代後晋の石敬瑭(高祖)の建国を援助した代償として、936年、河北省と山西省の一部にあたる燕雲十六州を割譲させ、華北に進出した。その後、太宗は後晋を滅ぼし、いったんは華北の大部分を領有したが、中国民衆の激しい抵抗にあって退却した(946〜947)。

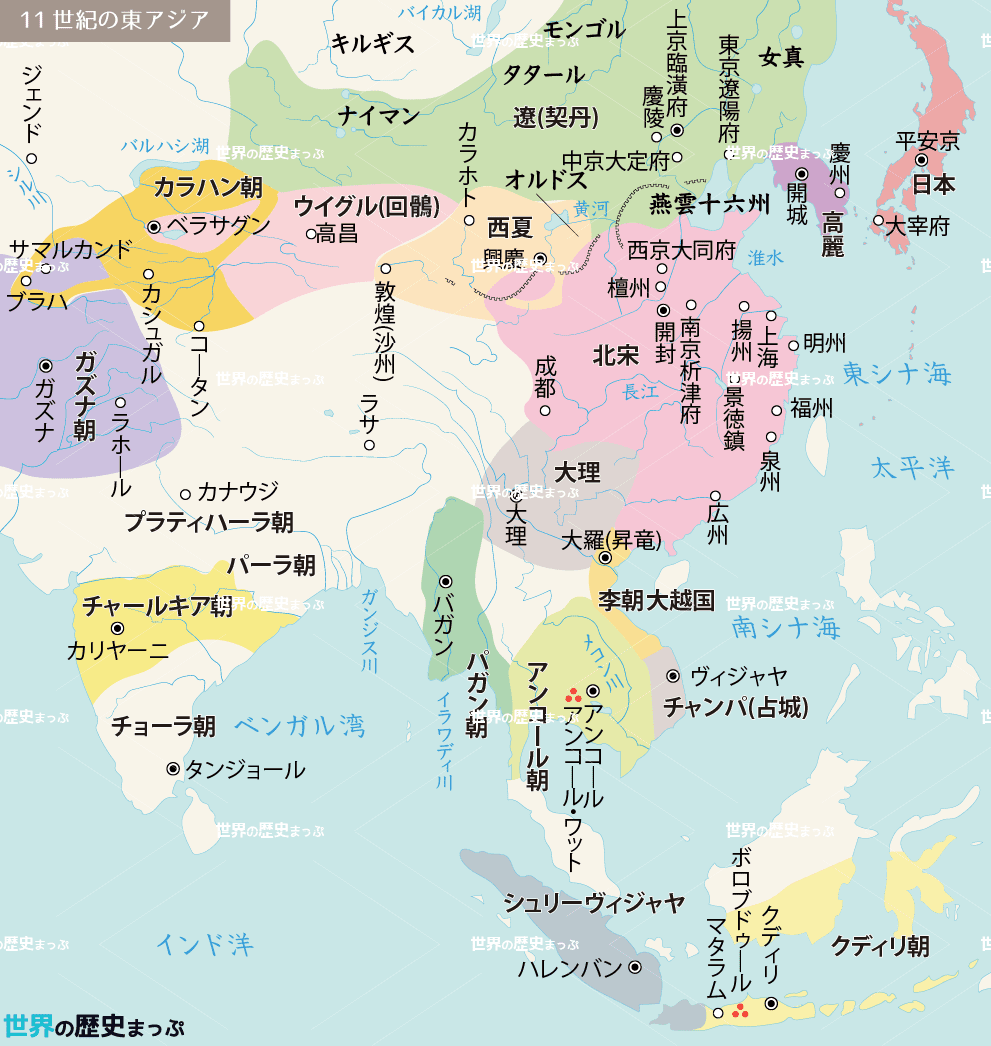

燕雲十六州

遼は第2代皇帝耶律堯骨(太宗)のとき、後晋の石敬瑭の建国を援助した代償に、いわゆる燕雲十六州を割譲させた(936)。この地は、現在の北京(燕州)と大同(雲州)を結ぶ線の周辺で、万里の長城以南の現在の河北、山西省の北部にあたる。

世宗(後周)は、16州のうち3州を奪還したが(959)、その後再び奪われた。また北宋の第2代太宗(宋)も奪還をはかったが失敗し、遼滅亡までその支配下にあった。このように北方民族が中国の外に本拠地をおきながら、中国の一部を割譲させて領有したのは遼が最初であり、東アジアの歴史のうえで画期的な出来事であった。

遼は第6代皇帝聖宗(遼)のときに最盛期を迎え、中国統一の余勢をかって燕雲十六州の奪回をはかる宋に対して攻撃を加え、1004年には澶淵の盟を結んで優位にたった。この和約で遼は宋(王朝)を兄とする兄弟関係を結び、毎年多額の歳幣を贈られる見返りに、国境の現状維持を約した。

澶淵の盟

聖宗(遼)が大軍を率いて南下し、真宗(宋)と対戦したのち、黄河河畔の河南省澶州(現河南省濮陽市)で講和条約を締結した(1004)。主な内容は次のとおりである。

- 宋は軍費として遼に毎年絹20万匹・銀10万両を贈る

- 宋の真宗は、遼の聖宗の母である承天皇太后を叔母として、両国は兄弟の交わりをする。

- 両国の国境は現状を維持し、両国の捕虜および越境者はおたがいに送還する。

なお、澶淵は澶州の雅名である。この盟約は両国によって忠実に守られたので、その後、120年余の平和が維持された。またこの条約は、北方民族と宋(王朝)が一応の面目を保ちながら、対等の立場で締結されたということで、中国王朝と周辺民族国家との新しい関係をつくりあげたものとして画期的であった。

遼朝は、北方民族として本拠地を保ちながら、中国本土をも支配した最初の征服王朝に数えられ、狩猟・遊牧や農耕といった異なる生活文化をもつ諸民族を統治する必要から、二重統治体制と呼ばれる独自の二元的な統治制度を採用した。すなわち、北方の契丹人をはじめとする狩猟・遊牧民には彼らの固有の部族制を用いて北面官が統治し、漢人、渤海人、高麗人などの農耕民には中国風の州県制を用いて南面官が統治した。最初、国家の政治軍事上の重要な決定権は、北面官が掌握して南面官には参与させなかったが、財政面で農耕地帯の比重が増すに連れて、南面官の発言力が増大した。

契丹族の固有の宗教は、シャーマニズムであったが、太祖耶律阿保機の建国以後、仏教が取り入れられて、各地に寺院(河北省の独楽寺や大同の下華厳寺など)や白塔が建立され、大蔵経も刊行された。

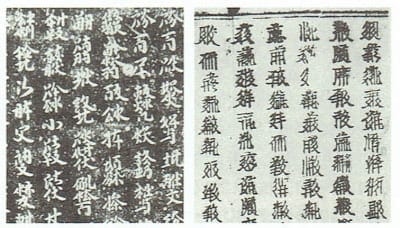

遼の言語はアルタイ語に属し、ウイグル文字や漢字の影響で建国のはじめに独自の契丹文字をつくった。

契丹文字(左)と西夏文字

契丹文字は、数個の文字を組み合わせて一語を形成する。西夏文字は、契丹文字と同じように、漢字を似せた文字をいくつか組み合わせて一語を形成する。

征服王朝

「征服王朝」とは、ナチスに追われてアメリカに亡命したドイツ人の中国研究者 K.A.ウイットフォーゲル(1896〜1988)が創唱した概念で “Dynasty of Conquest” の日本語訳である。彼によれば「征服王朝」とは、遼(遼朝)に始まる金(金朝)・元(元朝)・清(清朝)の北方諸民族王朝が中国本土(あるいはその一部)を征服しながら、漢族文化に吸収・同化されることなく、独自の文化を保持したことに、その特質があるとする。

これに対して、5世紀の華北建国された北魏や北朝の諸王朝は、漢族文化に対抗シエルほどの独自の文化をもたず、漢族文化に吸収・同化されたとして、これを浸透王朝 “Dynasties of Infiltrate” の概念で把握する。

「征服王朝」は、10世紀以降の北方諸民族が、漢族文化とは異なる自らの文化的独自性をはっきり自覚するにいたったという、東アジア史の新しい局面を鮮やかに示す用語として、今日なお有効性をもつと考えられる。

金の成立と西遼

遼(王朝)は帝室の内紛により混乱し、また中国文化になじんで遊牧民独自の精悍さが失われつつあり、国力は衰退していた。

金(王朝)は第2代太宗呉乞買のときに宋と結んで遼を攻め、1125年、遼の天祚帝を捕らえてついに遼(王朝)を滅ぼした。

そのとき遼の太祖耶律阿保機の8世の孫と称する王族の耶律大石(徳宗)は、支配下にあった部族を率いて西トルキスタンに逃れ、この地にあったトルコ系のイスラーム教国であるカラ・ハン朝(940〜1132)を滅ぼし、西遼(カラ・キタイ)(1132〜1211)を建国し、都をベラサグンにおいた。西遼の支配圏は東西トルキスタンに及び、遼文化をしばらくこの地に保持した。

宋の南遷と金の華北支配

北宋は、燕雲十六州の奪回をはかり、新興の金朝と同盟を結んで遼朝を挟撃し、1125年、これを滅ぼした。しかし、戦費の支払いなどをめぐって北宋は背信行為を重ね、これに怒った金朝は大軍を南下させて北宋の都開封を攻囲した。

内陸アジア世界の変遷

モンゴル民族の発展

モンゴル帝国の成立

モンゴル高原を約1世紀にわたって支配してきたトルコ系のウイグルは、9世紀中ごろ、内乱とキルギスの侵入によって瓦解し、ウイグル人は西方または南方へ移住していった。

その後、モンゴル高原の東部にはタタール、モンゴルをはじめとするモンゴル系諸部族が拠り、西部にはマイナンなどのトルコ系諸部族が割拠したが、統一勢力は現れなかった。

10世紀初め、モンゴル高原の東部に契丹が遼(遼朝)を建国すると、これらの諸部族の多くはいったんは遼に服従した。

12世紀初め遼は滅亡し、かわって女真の金(王朝)が中国東北地方から中国北部を支配するようになった。

- モンゴル帝国の成立 – 世界の歴史まっぷ