邪馬台国 やまたいこく・やまとこく

『魏志』倭人伝が伝える、日本の古代国家。卑弥呼と呼ばれる女王が30近くの国を支配し、239年には魏に朝貢し、冊封を受けた。

邪馬台国

『魏書』に邪馬壹國と記され、「後漢書』などに邪馬臺(台)国とある。3世紀に29の小国を従え、女王卑弥呼が支配する邪馬台国連合を形成し、南の狗奴国と対立した。魏使は帯方郡から朝鮮半島南部の狗邪韓国を経て、九州北部に上陸した。

『魏志』倭人伝が伝える、日本の古代国家。卑弥呼と呼ばれる女王が30近くの国を支配し、239年には魏に朝貢し、冊封を受けた。

日本文化のあけぼの

農耕社会の成立

邪馬台国連合

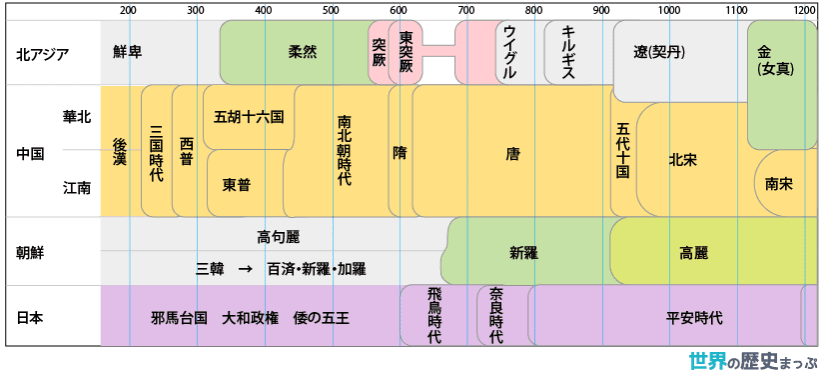

中国大陸では、220年に後漢が滅び、北方の魏、南方の呉、西方の蜀が並び立つ三国時代(中国)を迎えた。この時代の歴史書である『三国志』の中の『魏志』倭人伝には、3世紀前半から中葉の倭の情勢がかなり詳しく書かれている。

それによると、倭は2世紀の終わりころに大変乱れて、国々は互いに攻撃しあって年が過ぎた。そこで国々が共同で邪馬台国の女王卑弥呼を立てて王としたところ、ようやく乱はおさまり、邪馬台国を中心とする30国ばかりの小国の連合が生まれた。

卑弥呼は239年に魏の皇帝に遣いを送って、男女の生口(奴隷)10人や織物を献じ、「親魏倭王」の称号とその金印紫綬、さらにさまざまな織物、金8両、五尺刀2口、銅鏡100面などを与えられた。

卑弥呼は「鬼道を事とし、能く衆を惑はす」とあり、巫女として神の意志を聞く事に優れていたらしく、長じても夫はなく、政務は弟がとったという。まだ神を祀ることと政治が未分化の祭政一致の段階であったことがうかがわれる。

社会には、大人と下戸の明確な身分差があり、下戸が大人と道で会った時には後ずさりして道端の草むらに入り、話をする場合には、うずくまったり、あるいはひざまずいて、両手を地面につけたという。

大人は皆4〜5人の妻をもち、下戸でも2〜3人の妻をもつものもいた。

倭人の間には、泥棒もいないし、訴訟も少ない。法を犯した場合は、軽い者ではその妻子を取り上げ、重い者ではその家族や一族を殺した。

人々に租・賦の税を納めさせ、それらを収納するための邸閣がある。

国々には市場があって、人々は有無を交換しあっている。

邪馬台国は、それより北方の国々に対し、特に一大率という役人を置いて監視させており、それは常に北部九州の伊都国に置かれている。

正始8(247)年、卑弥呼は、魏の植民地出会った帯方郡に使いを送り、もとから不和であった南の狗奴国との戦いの有様を報告している。

その後、卑弥呼が亡くなった時、倭人たちは、直径百余歩の大きなつかをつくり、百余人の奴隷が殉葬された。

卑弥呼の後継者として男の王を立てたが、国中が服従せず、互いが殺しあった。そこで再び卑弥呼の宗女の壱与(壹與)という13歳の女子を立てて王としたところ、国中はようやくおさまったという。

この30国ばかりの小国連合の中心となった邪馬台国の所在については、北部九州に求める説と近畿地方の大和に求める説が対立している。

近畿説をとれば、すでに近畿地方から北部九州に及ぶ広域の政治連合が成立していたことになり、のちのヤマト政権と直接つながることになる。

また九州説をとれば、邪馬台国連合は北部九州を中心とする比較的小範囲のもので、のちのヤマト政権はそれとは別に東方で形成され、九州の邪馬台国を統合したものか、逆に邪馬台国が東遷したものということになる。

いずれを取るかによって、日本列島における国家形成過程の理解が大きく異なるのである。

邪馬台国は、『魏志』倭人伝の記載をそのままたどると九州のはるか南海上に存在したこととなる。したがってこれを合理的に解釈するには、九州説の場合は倭人伝の距離の記載を、近畿説の場合は方位の記載を修正することが必要となる。

このことは、『魏志』倭人伝には史料としての限界があることを示しており、この問題の解決には、多くの状況証拠を提出しうる考古学の果たす役割が大きい。

次節に述べる古墳については、出現の当初から近畿を中心に分布することが知られている。従来、古墳の成立については、4世紀のこととされてきたから、3世紀前半の邪馬台国問題と直接関係しないと考えられてきたが、最近では、古墳の出現年代が3世紀後半までさかのぼると考える研究者が多くなり、少なくとも考古学の分野では、近畿説を取る研究者が多くなりつつある。

『魏志』倭人伝に見える倭人の生活

男子は結髪し、木綿で頭を巻いている。衣服は、横広の布でただ結び束ねているだけで、ほとんど縫っていない。婦人は髪を下げて曲げの部分を折り曲げており、衣服は単衣のようにつくり、布の中央に穴を開けて頭を通す貫頭衣である。

人々は、稲や苧麻を植え、桑を栽培し、蚕を飼って糸を紡ぎ、麻糸・絹・綿を産する。

牛・馬・羊などはいない。温暖なため冬も夏も生野菜を食べ、皆はだしで生活している。

家屋を建て、父・母・兄・弟らはそれぞれ寝床を別にしている。男子は大人・子供の別なく皆黥面(顔の入れ墨)や文身(体の入れ墨)をしている。

人が死ぬと棺に納め、土を盛り上げてつかを作る。10日間ほど喪に服し、この間、人々は肉食せず、喪主は哭泣し、ほかの人々は歌舞飲食する。埋葬が終わると喪主の一家は水中に入り、みそぎをする。

このように、『魏志』倭人伝には倭人の習俗が詳しく書かれているが、『魏志』の編者が、倭の地を、南に長く連なり中国大陸南部の会稽東冶の東方にあたり、海南島の風俗と共通すると考えていたことが記されており、全てを3世紀の倭の風俗を示すものと捉えて良いかどうかについては疑問も残る。

東アジア世界の形成と発展

北方民族の移動と中国の分裂

周辺国家の形成

漢代には多くの小国家に分かれ、中国の歴史書で倭と呼ばれていた日本列島でも、3世紀前後より邪馬台国を中心とする連合が進み、その女王卑弥呼は239年に魏に朝貢し、「親魏倭王」の称号をえて勢力をのばした(『三国志』魏書東夷伝倭人条。通称『魏志』倭人伝)。

その後、4世紀に入ると、ヤマト政権による統一が進められ、さらに朝鮮半島の抗争にも介入し、加羅や百済をたすけて高句麗に対抗した。

5世紀の倭の五王の時代には、南朝の宋にしばしば使節を派遣して王権の承認を求め、自国の地位の強化をはかった。こうして、中国や朝鮮から漢字や儒教・仏教などが伝えられ、文化も進んだ。

「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」→安康天皇、「武」→雄略天皇